图6-21黄土沟坡重力侵蚀物理图形在垂直坡面方向将沟坡土体分为表层土和中层土。土体重力在降雨期间随土壤含水量发生变化,其两个分量分别是构成下滑力和抗滑力的主要力学因素。该力对土体稳定造成不利影响。沟坡重力侵蚀是在上述各力的作用下,达到临界平衡条件导致的失稳破坏。要正确模拟沟坡重力侵蚀,必须同时对这两类因素加以考虑。沟坡重力侵蚀模型流程如图6-22所示。......

2023-06-22

6.5.2.1 土体含水量变化

在黄土高原干旱与半干旱的环境下,短时而集中的暴雨降落到坡面后,一部分水量在降雨强度超过土壤下渗能力的情况下在坡面产生径流,形成超渗产流。而另一部分水量则通过地表入渗到土体中,改变土体含水量,从而改变沟坡土体的受力条件,对沟坡稳定造成不利影响。

雨水的入渗过程十分复杂,模型中采用数字流域平台中产流模型的计算结果,并与其整合在一起计算土体含水量变化。模型中将土体划分为3层,表层土壤为生物活动活跃或人类耕种的地表土,平行于坡向,厚度均一,大致相当于新黄土及马兰黄土层;沟道或河道长期水面以上至表层土壤以下的楔形部分为中层土壤,大致相当于离石黄土层,其厚度随坡面的坡度变化,主要考虑其中的潜水渗流作用;中层土以下一定深度为深层土壤,大致相当于午城黄土层,主要考虑其蓄水和调节功能。设土壤水在3层土中的渗流过程满足如下规则:

(1)表层土向中层土的水份下渗受下渗能力和两层土含水率关系控制。

(2)表层土参与蒸发与植被腾发。

(3)中层土在满足张力水含水量的情况下,多余水量向深层土下渗。

(4)中层土参与植被腾发。

(5)对于表层土和中层土,当其含水量低于最大张力水含水量时,可从其下含自由水的土层获得补充,至最大张力水含水量为止。

在满足上述各规则的情况下,利用数字流域平台即可计算降雨过程中每个时段内的土体含水量变化,从而为模型计算土体强度随含水量的变化提供基础数据。

6.5.2.2 坡脚侧向冲刷计算

前已述及,坡脚水流冲刷产生沟坡直立面高度的增加,是导致沟坡发生重力侵蚀的重要因素。黄土坡脚下形成的沟道是雨季主要的行洪通道。由于其坡降一般较大,洪峰较为集中,因此水流对坡脚将形成强烈的侧向淘刷。

1.坡脚土体起动切应力

黄土沟坡颗粒粒径在0.05~0.005mm 之间的粉粒占65% 左右,而粒径小于0.001mm 的粘性颗粒约占6% (杨文治等,2000)。虽然粉粒并不如粘土具有很强的粘结力,但由于沟坡土体自重的压实作用以及碳酸钙等盐类形成的胶结作用,使得沟坡粉粒也具有一定的表观粘结力。因此,其物理特性可按具有一定粘结力的粘土考虑。

粘土起动切应力的确定十分复杂。它与土体的组成、级配、有机质的含量以及土壤微观物化特性密切相关。粘土起动切应力的确定需要分两种情况考虑 (钱宁等,1983),一种是新近沉积的、未完全密实的泥沙,这类泥沙的起动可按单颗粒泥沙来处理,不过所承受的力中应增加颗粒间的粘结力。另一类是常年沉积,经物化作用已经形成粘土矿物的粘性土,这类泥沙一般为成片成块地进入运动状态,属于固结粘性土起动。黄土沟坡的土体是以粉粒为主但具有一定粘结力的土体,而且在夏季洪水持续的几个月当中,坡脚土体经常受到沟道水流的浸泡和渗透,其性质与新淤粘土更为接近,所以,其起动切应力按上述第一种情况考虑。

许多学者都对粘性土的起动切应力进行了深入的研究。Dunn (1959)对多组包括粉沙和粘性土渠道的土体起动切应力进行了研究,并得到起动切应力与抗剪强度、塑性指数之间的关系。窦国仁(1960)、唐存本(1963)、沙玉清 (1965)、张瑞瑾 (1983)等分别用不同的方法对粘性土的起动切应力进行了研究。钱宁等(1983)对比各家公式表明结果非常接近。在这些公式中,唐存本公式对泥沙所受的重力、拖曳力、上举力、粘聚力等进行了全面的考虑,并且具有较简单的形式,便于在模型中进行计算,因此采用唐存本公式确定沟坡黄土的起动切应力:

![]()

式中:τc为起动切应力,N/m2;d 为粒径,m。

2.沟道水流切应力

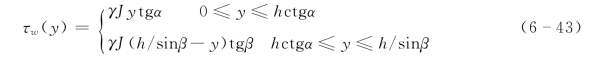

沟道水流切应力与沟道水动力学条件及沟道形态有关。就沟道形态来讲,黄土区毛沟、支沟在发育初期一般成Ⅴ形,随着水流冲刷的进行,逐渐变化为U 型 (姚文艺等,2001)。因此,在无沟道实测资料时,可假定沟道成边壁倾角较大的梯形断面。水动力学条件方面,明渠水流中,不分河床与边壁时,切应力为τ=γRJ。该式描述了水流作用在边界上的平均切应力。Einstein (1942)用水力半径分割法将其作用分为河床与河岸两部分,但求解时需要补充其他附加条件才能进行。杨树清(1996)通过对水力半径法进行深入分析,得到河岸边坡为任意角度时的边壁水流切应力表达式为

式中:τw(y)为水流作用在边壁上的切应力;γ为水的容重;J 为能坡;y 为以坡脚为原点以边壁为数轴方向的坐标;h 为水深;α为边壁与河床的夹角;β=180°-2α。

通过对上式分析,得到边壁上作用的最大切应力为

![]()

虽然该式在形式上与未分河床边壁时相同,但此式反映的是作用于边壁上的最大水流切应力,它可能直接导致边岸土体被冲刷破坏,因此,采用该式计算沟道水流作用于坡脚的侧向切应力。

3.沟坡侧向冲刷宽度

在给定的Δt时间内,洪水持续对沟坡进行侧向冲刷,冲刷导致的横向后退速度显然与水流切应力τ 及上述的土体起动切应力τc有关,同时还与土体本身的理化性质有关。当水流切应力大于坡脚土体的起动切应力,即:τ>τc时,坡脚产生冲刷过程。采用Osman等(1988)根据室内模型试验得到的土体单位时间侧向冲刷距离公式:

式中:ΔB 为土体单位时间受水流侧向冲刷而后退的距离,m;Cl为与土体理化特性有关的系数,根据Osman的试验资料,可取Cl=3.64×10-4;τ为水流切应力,N/m2;τc为土体起动切应力,N/m2。

6.5.2.3 沟坡失稳几何形态分析

沟坡失稳滑动面的几何形态与沟坡土体的力学性质及沟坡几何特征有关。根据土力学的有关研究可知,对于非粘性土,由于粘聚力接近于零,其稳定主要靠颗粒内摩擦角提供的抗滑力,当边坡角度大于非粘性土内摩擦角时,将沿内摩擦角的倾角发生失稳破坏,且破坏面一般为倾斜平面,同时,随深度增加,非粘性土的抗剪强度的增加速度快于其下滑剪切力,因此非粘性土的滑动面一般出现在坡体的浅层部分。随着土体中粘性颗粒含量的增加,粘聚力在抗滑力中的比重逐渐加大,土体失稳开始由非粘性土的部分土壤颗粒的失稳转变为土体整体失稳,破坏面位置也向土体深层移动。从破坏面的几何形态上看,粘性土的破坏面多呈圆弧曲面。

黄土区的沟坡失稳有一定的特殊性。首先,从黄土区土体的粒径组成看,粉粒含量在65%左右,而粘粒不足10%,因此,土体并非如纯粘土一样以高强度的粘聚力聚集在一起,特别是当降雨入渗导致土体含水量增加后,粘聚力急剧下降,滑动面附近土体的力学性质接近非粘性土,因此其破坏面接近于倾斜平面。另一方面,沟坡内部存在大量垂直节理,而黄土沟坡一般坡度陡峭,且边坡土体的一面临空,因而在陡峭的边坡表面常出现较大的拉应力,在拉应力作用的裂缝末端,边坡将沿近似为平面的滑动面失稳破坏。除此之外,在实际模拟中,由于各沟坡的形态都是由数字流域平台根据DEM 生成的概化坡面,如果对于每个坡面用经典土力学中的条分法进行曲面失稳计算,不仅无助于提高精度,反而计算量过大,在大流域模拟时并不现实。因此,假设黄土沟坡失稳以通过坡脚的倾斜平面作为滑动面,具有一定合理性,并且也兼顾了精度和计算量的平衡。

由图6-21的几何关系容易得到坡脚在水流侧向冲刷而后退ΔB 距离后,沟坡产生的直立高度及其转折点之上的沟坡高度的关系为:

![]()

式中:H1为直立面转折点上的沟坡高度,m;H 为沟坡高度,m;i为沟坡自然坡角度;ΔB 意义同前。

当沟坡发生垮塌时,破坏面与水平面的夹角为

![]()

式中:k为黄土坡面中较大垂直节理或裂隙深度Ht与沟坡高度H 的比值,可根据地质调查确定,无资料时可取0.3;φ 为沟坡土体摩擦角;β为失稳面与水平面的夹角;其余各量同上。

6.5.2.4 沟坡土体受力分析

黄土沟坡的稳定问题从本质上讲就是在各种力的作用下的平衡问题。当各种促进下滑力的合力或者合力矩大于阻碍下滑的合力或者合力矩时,沟坡就有可能失稳滑坡或崩塌。而下滑力与抗滑力又都是由各种更基本的力或者因素所决定的。因此对沟坡的力学分析实际上就是要对各种基本因素分析,并找到它们同下滑力及抗滑力的关系,从而预测和模拟沟坡的稳定性。

1.下滑力

降雨期间,沟坡的下滑力主要由坡面垂直节理中的水压力、沟坡土体重力、入渗雨水重力等在破坏面上的分力组成。

(1)坡顶裂缝中的水压力。黄土区坡面以下10m 范围的新黄土状土及马兰黄土普遍具有较为发育的垂直节理。在各种营力作用下,坡面部分常因干燥或干湿交替而产生裂缝,裂缝逐渐向土层内部延展并与内部垂直节理连通而产生具有一定深度的大裂隙。在降雨期间裂隙将被雨水填充,对深度较大的裂隙,其中的水压力是不可忽略的,将构成沟坡下滑力的一部分。进入裂隙的水体除向周围土体缓慢渗透外,基本处于静止状态,其压力可用裂缝中水柱的静水压力表示:

![]()

式中:γ为入渗雨水容重,k N/m3;Ht为裂隙深度,m;T 为入渗雨水压力,k N/m。

(2)沟坡土体在降雨情况下的重力。天然土体由固、液、气三相组成。各项的相对比重决定了单位体积土体的容重。雨水入渗使得土壤空隙中部分原来被气体占据的空间由水填充。因此,降雨期间土体重量(容重)随入渗过程而变化,土体重力的增加造成了下滑力的增加。

由图6-21概化沟坡的几何关系,得到沟坡失稳土体在降雨期间的重力可表示为

![]()

式中:Wt为可能失稳的土体重力,k N/m;γwm为相应于某一土体含水量w 时的土体容重,k N/m3,即土体的天然容重;其余各量含义同前。

(3)沟坡下滑力。将失稳土体作为整体考虑,其下滑力应该是由上述裂隙中水压力和土体重力沿失稳破坏面的分力组成。

![]()

式中:FD为沟坡下滑力,k N/m;其余各量含义同前。

2.抗滑力

黄土沟坡的抗滑力主要由两部分组成。一部分是作用在破坏面上的正压力产生的摩擦抗滑力,另一部分是由于土体颗粒粘聚力产生的抗滑力。对于饱和土体的情况,这两部分抗滑力都较易解决,可直接利用饱和土力学中的有关方法计算。然而由于黄土区的降雨一般都集中在汛期的几个月时间里有限的几场暴雨中,暴雨的陡涨陡落使得沟坡土体含水量随之变化。在汛前和次降雨间隙,土壤的蒸发和植物的腾发作用使土体含水量处在较低水平,土体处于非饱和状态,降雨过程中,随着坡面水流的入渗作用,土体又有向饱和发展的趋势。因此,要正确模拟沟坡抗滑力,就必须对非饱和土的力学参量随含水量的变化进行分析。

土壤中的液相按照物理化学性质可分为吸着水、毛管水和重力水(雷志栋等,1988)。这几种土壤水又处在压力势、溶质势、基质势、重力势和温度势等力场的作用当中。在非饱和土中,由于多数情况下土壤不具有半透膜特性,溶质势作用很小,可以忽略。土体内部温度变化不大时,温度势可忽略。压力势主要存在于地下水位以下(杨文治等,2000),对非饱和土,压力势可以忽略。重力势取决于土壤水的垂直位置,为计算方便,可通过选择适当平面使其为零值。而在土壤含水量较小的情况下,基质势数值较大,不可忽略。基质势的大小称之为基质吸力。因此,在非饱和土中,基质吸力无论对于土壤水的流动还是土体结构强度与抗剪强度,都很重要。

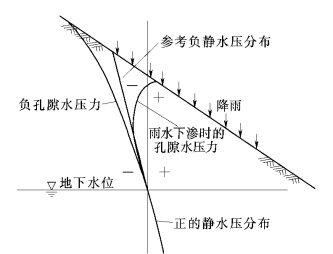

非饱和土体的本构关系和强度特征与饱和土有较大不同,因为除了要满足土体本身的应力应变关系,同时还受到上述基质吸力的较大影响。在含水量较低时基质吸力相当于增加了附加粘聚力,增强了土体的抗剪强度。但随着降雨入渗,土体的含水量增大而附加粘聚力急剧降低,从而导致抗剪强度减小,当抗剪强度不足以抵抗下滑力时,就可能发生沟坡的失稳破坏。基质吸力在降雨期间的变化过程可用图6-23表示。

从图6-23中可以看出,未降雨时,在地下水位以上越靠近地表,含水量越小,负孔隙水压力形成的基质吸力将迅速增大,且远远超过由正的静水压力延长得到的参考负静水压力的增速。但当遇到降雨下渗时,从地表开始负的孔隙水压力数值迅速减小,甚至达到正值,此时基质吸力完全消失,由其形成的部分结构强度与抗剪强度也将随之消失。当孔隙水压力继续增长为正值时,土体失稳面上的有效应力还应该从总的正压力中减去此孔隙水压力,因此,抗剪强度还将进一步降低。

(1)非饱和土的抗剪强度表达式。土体的抗剪强度是土力学的重要研究对象。1776年,法国科学家库仑(Coulomb)首先提出了土体抗剪强度表达式:

![]()

图6-23 孔隙水压力随降雨入渗的变化过程

式中:τ为抗剪强度;c为粘聚力;σ为剪切面上的正应力;φ 为土体摩擦角。

之后,太沙基(Terzaghi)于1923年指出,对于饱和土体,上式中的正应力σ 应减去孔隙水压力得到有效应力,该应力才是真正控制剪切破坏面上土体变形与强度的应力。至此,饱和土体的抗剪强度理论框架已经基本完成,并以此为标志发展成为独立的土力学学科。

20世纪30年代后,由于大型水利工程和公路工程建设的需要,对于地下水位以上土体强度的关注导致了非饱和土力学研究的兴起。但由于三相状态下的应力应变与土壤种类、土壤特性、应力条件、初始条件等具有复杂的关系且不易测量,因此一直没有突破性进展。直至1977年Fredlund和Morgenstern (1977)指出可以用3个应力变量中的任意两个描述非饱和土的应力状态,并且次年Fredlund (1997)在多相连续介质力学基础上建立了基于双应力状态变量的非饱和土的抗剪强度表达式,非饱和土力学的基本框架才逐渐开始清晰。Fredlund的表达式将非饱和土的抗剪强度分为3个部分,即:有效粘聚力c′、净法向应力(σ-ua)的分量以及基质吸力(ua-uw)的分量。后两个分量又分别与有效内摩擦角φ′和另一个与含水量相关的角度φb有关,如下所示:

![]()

式中:τ为非饱和土的抗剪强度;c′和φ′为有效粘聚力与有效内摩擦角;σ为总应力;ua为孔隙气压力;uw为孔隙水压力;ua-uw为基质吸力;φb为抗剪强度随基质吸力增加的斜率,其本身又是含水量的函数。

Fredlund的非饱和强度理论把基质吸力对抗剪强度的影响分离出来,并写成与饱和土体强度类似的形式,使得后来的研究者可以将研究重点集中于基质吸力的试验和定量评价。在这方面,国内外研究者做了大量工作。Stoicessce等 (1998)研究了砂土和膨润土的混合物的基质吸力,发现初始制样的含水量对土水特征曲线的形状有一定影响。Oberg-Hogsta(1998)通过对多处土样的土水关系曲线进行分析,发现干密度对基质吸力有一定影响,呈正相关关系。由于黄土的特殊性,对黄土基质吸力和强度的研究比较活跃。胡在强、沈珠江等(2004)通过轴平移法量测吸力技术,研究了人工制备的结构性黄土吸力随含水量及饱和度的变化关系。张伯平等(1994)对杨陵渭北黄土的结构强度与含水量的关系进行了试验研究。党进谦等(2001)分析了非饱和黄土强度的组成和来源,证明了黄土结构强度与初始含水量具有幂函数关系。

根据式(6-52),要确定非饱和土的抗剪强度,必须以确定基质吸力及其形成的剪切力增量的斜率角随含水量的变化为前提,而他们本身又互为函数,因此按其定义式,目前较难应用于实际计算。

另一种可能的简化方法是从非饱和黄土结构强度的组成入手,对其抗剪强度做形式上的简化。一般而言,非饱和黄土的结构强度由以下3部分组成:由土体颗粒的物化作用以及分子引力形成的原始凝聚力 (c′);由土体颗粒周围的胶体、可溶盐类、腐殖质胶体形成的加固凝聚力;由基质吸力等形成的吸附强度。这三类强度中,第一类强度是在长期地质作用中形成的,相对比较稳定。后两类则与含水量关系较大,当含水量接近饱和时趋近于零,因此可以合并在一起称为附加粘聚力 (τ′)。同时,卢肇钧 (1999)指出土体的内摩擦角随含水量的变化一般不超过±2°,因此,在计算中对于同一土体,其内摩擦角可以按常数考虑。由此,非饱和土抗剪强度可近似写为

![]()

其中

![]()

式中:τ为非饱和土的抗剪强度;c为形式上的总粘聚力;c′为相应于饱和土体的粘聚力;τ′为附加粘聚力。

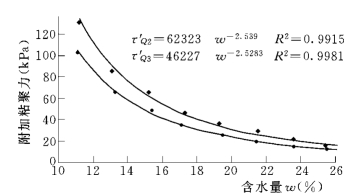

党进谦等(1996)对渭北台塬地的Q2和Q3非饱和黄土,以及关中地区的十个取土点黄土的结构强度、抗剪强度、基质吸力等与含水量的关系进行了较为深入的分析。实验数据表明,附加粘聚力与含水量之间存在良好的幂函数关系:

![]()

图6-24 Q2、Q3黄土的附加粘聚力随含水量变化关系

式中:τ′为非饱和黄土的附加粘聚力,k Pa;w 为土体含水量,%;a、b 为幂函数的系数和指数,通过试验得到。

根据党进谦的试验资料,对于Q2、Q3黄土,经回归得到图6-24的关系曲线。

对于不同地区的黄土,其附加粘聚力随含水量变化的系数及指数有一定变化,应根据相关试验拟合确定。

(2)沟坡抗滑力。确定黄土抗剪强度参数随含水量变化的关系后,即可由图6-21所示的几何关系,确定沟坡滑动面上所受的抗滑力,如式(6-55)所示:

![]()

式中:FR为滑动面上的抗滑力,k N/m;N 为作用在滑动面上的法向力,k N/m;c由式(6-53)、式(6-54)确定。

3.沟坡稳定安全系数

按照传统的极限平衡法,定义安全系数为抗滑力与下滑力的比值,即

![]()

式中:FD、FR分别为按式(6-50)和式(6-55)计算出的沟坡抗滑力与下滑力;Fs为沟坡抗滑安全系数。

有关泥沙研究进展的文章

图6-21黄土沟坡重力侵蚀物理图形在垂直坡面方向将沟坡土体分为表层土和中层土。土体重力在降雨期间随土壤含水量发生变化,其两个分量分别是构成下滑力和抗滑力的主要力学因素。该力对土体稳定造成不利影响。沟坡重力侵蚀是在上述各力的作用下,达到临界平衡条件导致的失稳破坏。要正确模拟沟坡重力侵蚀,必须同时对这两类因素加以考虑。沟坡重力侵蚀模型流程如图6-22所示。......

2023-06-22

南方红壤区主要分布在赣南赣江上游、广东东部山地丘陵区等地。根据对广东东江流域实地考察,和对广东惠阳上杨试验站、江西兴国县塘背河小流域的植被—侵蚀动力学模拟,发现这一带植被破坏后可以快速修复。从图上看该区是全国各植被—侵蚀动力学分区中自然条件最为优越的一个区。目前广东省及江西省整体上都位于良性的C 区,且距离C 区与D 区的分界线较远。图7-34南方红壤侵蚀区植被—侵蚀状态图......

2023-06-22

黄土高原以流水侵蚀为主,其边缘山地以重力侵蚀为主。表7-7黄土高原各水土流失分区植被—侵蚀动力学参数取值及植被—侵蚀现状图7-28黄土高原植被—侵蚀动力学分区图植被—侵蚀状态图是分析研究植被和侵蚀演变趋势的重要工具。说明黄土高原各分区增加植被都能有效控制侵蚀,而控制侵蚀对于改善植被作用不大。如果没有人类的管理,黄土高原的植被不会自动增加,土壤侵蚀会继续加重。......

2023-06-22

应用植被—侵蚀动力学理论可以分析我国典型水土流失和生态退化地区的植被—侵蚀演变趋势,探讨人类活动的影响,以及能否和如何彻底改善这些地区的生态面貌。为此本节先对资料较多的黄土高原地区利用已经确定的流域植被—侵蚀动力学参数与流域气候土壤和地形进行相关分析,找出它们之间的经验关系。然后对全国4个主要流域进行植被—侵蚀动力学分析。......

2023-06-22

长江上游流域横跨我国地势的三大阶梯,水土流失严重。长江上游地区这种气候特点一方面受到地势地貌的影响,另一方面影响区域植被发育、土壤特性,并一定程度上影响和改变了区域的地形地貌。)图7-32 给出了长江上游高寒湿润区的植被—侵蚀状态图。本区其他地区的植被—侵蚀现状应与之类似。由于人类活动影响较小,因此侵蚀不甚严重。式用作高寒湿润区植被—侵蚀动力学参数取值。......

2023-06-22

图6-25沟坡失稳问题的模糊性6.5.3.2沟坡失稳的模糊性分析分析沟坡失稳的模糊性,就是要确定该问题中的模糊事件、模糊集以及隶属度函数3个要素。......

2023-06-22

图7-33华北土石山区植被—侵蚀状态图本区参数取值的特点是a 值较小,仅大于黄土高原地区,c 值较大,b 值很小,为各分区中最小,f 值较小。目前北京市和河北省都位于过渡区D 区,且距离D 区和C 区的分界线很近,表明该区植被—侵蚀状况正向良性状态发展。因此,本地区防治措施应以防护为主,防止人为破坏植被和增加侵蚀,加强封山育林及植树造林措施,提高植被覆盖度,并在局部侵蚀严重地区附以工程措施。......

2023-06-22

植被—侵蚀动力学模型首先应用于中国西部的黄土高原和云南小江流域。图7-13 、给出了植被侵蚀动力学方程组的计算曲线与实测植被覆盖度和侵蚀率滑动平均值的变化过程之对比。根据野外调查和收集的资料,经过多次试算初步确定了这个地区的植被—侵蚀动力学参数:该地区很少出现旱灾,最主要的生态应力是人类活动。......

2023-06-22

相关推荐