【摘要】:5.5.4.3自适应计算网格生成河床及河岸的冲淤与其附近区域的水沙运动有十分密切关系,要求河道演变数学模型对河床及河岸附近流场和含沙场有较高的分辨率,采用固定网格会造成边岸有效网格呈现出阶梯状分布而降低河床和边岸附近的计算精度。

天然河道平面和断面形态十分复杂,在水位涨落和河道演变过程中计算区域不断发生变化,为了适应这些情况,最好应采用无结构网格。但是,在水位涨落和河道演变过程中,要求模型能够快速、实时生成网格,而且为加快计算速度、减小存储,还要求网格生成基于统一的结构。对此,无结构网格有较大难度。模型结合具体问题和网格生成技术难易,选择网格系统为:平面上采用静态和动态正交的曲线网格;立面上采用自适应σ 网格;为记忆河道演变可能涉及区域的地形、地质和泥沙级配等分布信息,还在河道变化涉及的最大计算区域内建立另外一套网格系统(称双网格方法)。

5.5.4.1 固定平面区域正交曲线网格生成

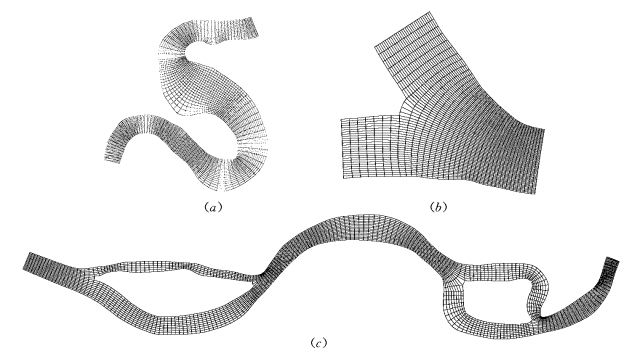

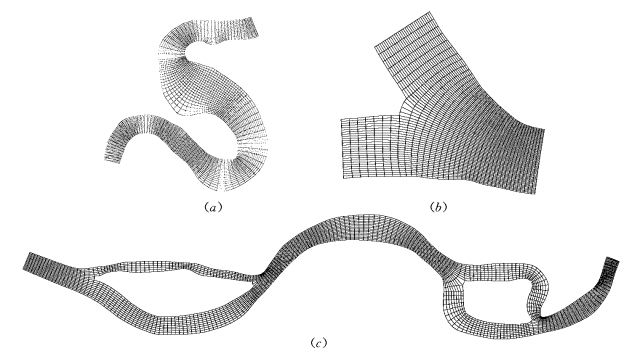

采用正交曲线网格生成原理和方法生成的单一区域正交网格如图5-109所示。可见网格正交性良好,绝大部分计算网格的角度在88°~92°之间,只有在变化较为剧烈的河道边界处网格的正交性稍差一些,实际应用表明使用生成的正交网格能够满足模型计算要求。对于简单的复合区域,采用整体生成法,对于较为复杂的计算区域则先将其分解成各个子区域,然后再生成各个子区域的正交网格,最后将网格组合起来。下图为采用整体生成法生成的分汊河道汇流区的正交网格。多连通区域采取区域分解法生成正交曲线网格。图5-109是生成的长江镇扬河段平面正交网格。

图5-109 单一 (a)和复合 (b)和多连通区域(长江镇扬河段)正交曲线网格

5.5.4.2 垂向σ 网格生成方法

垂向σ网格的最大优势在于能很好地拟合河道地形和自由水面。网格生成简单、容易加密,且在自动变化过程中计算量小,在立面上采用σ坐标来拟合研究河道的自由水面和地形的分布及其变化,σ坐标和绝对分层坐标的转化关系式为:

式中:z为绝对分层坐标;ζ 基准面上水位高程;H 基准面上河床深度,实际水深为:D=H+ζ,-H <z<ζ,相应-1≤σ≤0, 在河底z=-H→σ=-1;在自由水面z=ζ→σ=0。当自由水面或河底地形变化时,按式(5-110)重新生成σ网格。

5.5.4.3 自适应计算网格生成

河床及河岸的冲淤与其附近区域的水沙运动有十分密切关系,要求河道演变数学模型对河床及河岸附近流场和含沙场有较高的分辨率,采用固定网格会造成边岸有效网格呈现出阶梯状分布而降低河床和边岸附近的计算精度。因此,采用自适应网格来拟合弯道和分汊河道演变过程。自适应网格由自适应的平面正交网格和立面σ网格构成,关键是要在不断变化区域自动生成。

5.5.4.4 “双网格” 方法

河道演变过程中涉及区域比其中任何时刻的实际区域都大,流动区域的节点如果包含太多非计算节点则容易造成计算效率降低。为适应河道变化,保留不变空间物理参数,采用另外一套不动矩形网格(外围定网格)在平面上记录全区域的其他属性参数,比如:河床下面基岩高程、沉积物级配等。外围定网格存储数据的类型主要为:

(1)河床介质类型。岩石、抗冲性较好的老土或风化石、粘性介质、非粘性土。

(2)介质分层级配。

(3)河道演变所涉及区域的地形高程、河床阻力信息。

(4)工程分布等方面的信息。

在垂线方向,除前面介绍的动态σ网格外,也可将河床泥沙分层属性信息等通过固定网格来记录。在这一套网格下,床沙级配等属性可根据河道冲淤情况来加以更新,其变化可通过分层储存等方式来处理。两套网格之间数据通过插值更新。

相关推荐