在非恒定流阶段的最后10min内,形成了较大的水面比降,水流达到了充足冲刷能力,必须按悬移质泥沙冲淤时间比尺计算这个时段的原型历时,结果为225min。因此模型中有充足冲刷能力的非恒定流时段不会超过整个冲沙时间的1/6。图4-23根据实测非恒定流过程分解模型冲沙历时示意图由图4-23可见,沿程水位变化过程中和稳定后,开闸泄水形成的水面比降集中在隔流堤头至其下游700m 左右的范围内。......

2023-06-22

利用有地下电厂情况下枢纽运行70+6年的淤积地形,进一步开展了三峡枢纽上游引航道内冲沙闸和冲沙隧洞运用情况的试验研究。由于轻质模型沙的应用导致了模型水流运动时间比尺与河床变形时间比尺不同,两者之比为22.4倍。时间变态的第一个问题是非恒定流时段的冲沙不相似。启用冲沙闸或冲沙隧洞后,在隔流堤内、外的水流都有一段时间为非恒定流,之后才是恒定流。在试验中非恒定流阶段的冲沙是不相似的。在非恒定流阶段,模型水流满足水流连续方程,但模型水流的洪水波向下游传递及回水向上游传播均滞后,这便会影响水力要素的相似,进而影响河床变形的相似。“十五”期间的试验研究表明,不恒定流阶段随冲沙流量加大而增长。时间变态的第二个问题是操作不便。冲沙过程的模型历时仅为4.8min,这样短的时间不仅操作不便,而且冲沙过程中各种数据的测量极为困难,即使是借助自动化程度很高的仪器,所得数据也不一定准确,因为泥沙的冲起、悬浮、沉降等均需要一定的时间过程。因此,冲沙过程的试验需要采用一定方法来修正结果的误差,其方法是通过将模型中的非恒定流时段精确测定并据此重新计算模型冲沙时间。

为了获取坝区模型内非恒定流动阶段的准确历时,本次试验中采用压力传感器测量水位的动态变化。压力传感器得到的信号经过相应的放大电路后,经模数转换电路将数据直接输入计算机中,测量精度为0.1mm,采样频率为1.25次/s,能够满足测量非恒定流动阶段水位变化的需要。从隔流堤堤头至冲沙闸闸前 (隔流堤直立墙处),在船闸引航道上均匀布置6个传感器、冲沙闸前布置1个。

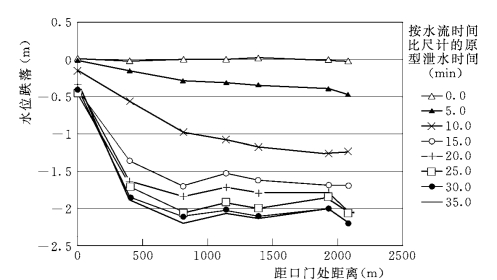

在规定地形上(航道床面地形做至碍航高程,上游船闸引航道139m,其他140m),进行清水预备试验的水位量测结果表明,冲沙闸和冲沙隧洞开启后,闸前水面跌落以波动形式迅速向上游传播,此阶段模型内的水位变化历时乘以水流时间比尺即可反映原型中的水流运动过程。试验中实测的隔流堤内沿程水位变化典型过程如图4-22所示。

图4-22 冲沙流量为4000m3/s时隔流堤内的沿程水位变化过程

图4-22所示实测的沿程水位变化过程说明,冲沙流量为4000m3/s时,隔流堤内沿程水位在闸门开启瞬间即开始同步变化,在闸门开启后20min内 (原型时间),引航道口门以内水流强度最大处的水面比降基本达到稳定。模型实际操作过程为:闸门在模型时间20s内达到预定开度 (按水流时间比尺计,相当于原型中闸门在5min内达到预定开度,即瞬间开启),则沿程水位随着闸门的开启过程而变化,在开启后模型时间90s (原型20min)时,沿程水位达到基本稳定,非恒定流阶段结束。因此模型上非恒定流的全过程持续时间不超过模型时间1.5min。

有关泥沙研究进展的文章

在非恒定流阶段的最后10min内,形成了较大的水面比降,水流达到了充足冲刷能力,必须按悬移质泥沙冲淤时间比尺计算这个时段的原型历时,结果为225min。因此模型中有充足冲刷能力的非恒定流时段不会超过整个冲沙时间的1/6。图4-23根据实测非恒定流过程分解模型冲沙历时示意图由图4-23可见,沿程水位变化过程中和稳定后,开闸泄水形成的水面比降集中在隔流堤头至其下游700m 左右的范围内。......

2023-06-22

已形成的上、下裂纹逐渐扩大,并沿最大切应力方向向材料内层延伸,直至两裂纹相遇,板料被剪断分离,冲裁过程结束。塌角 塌角也称为圆角带,是由于冲裁过程中刃口附近的材料被牵连拉入变形的结果。......

2023-06-26

近年来泥沙数学模型要求不仅要能够计算沿程冲淤和总含沙量沿程变化,还要能够计算悬沙与床沙的级配组成及其变化。为此,就必须建立非均匀沙分组输沙能力的计算方法。何明民和韩其为在研究非均匀悬移质不平衡输沙时引进了输沙能力级配的概念,认为一般条件下,输沙能力级配不仅取决于床沙级配,而且还与含沙量级配有关。并且证明,在明显淤积条件下,淤积物级配即为有效床沙级配,含沙量级配即为输沙能力级配。......

2023-06-22

因此,对元流上任意两个过水断面有式就是不可压缩理想液体恒定元流的能量方程。令单位重量液体从断面1—1流至断面2—2所损失的能量为,则得出实际液体恒定元流机械能平衡方程式:式就是不可压缩实际液体恒定元流的能量方程。......

2023-11-20

图7.7上游帷幕深度与排水孔涌水量关系图图7.8为上游帷幕在不同深度条件下的坝基扬压力变化图。由图7.8可知,当上游不设帷幕时,扬压力最小。当上游帷幕深度超过122m,坝基扬压力变化逐渐趋于平缓。上游防渗帷幕的实际深度为142m,与敏感性计算得到的临界深度122m相接近,表明上游防渗帷幕的深度设置相对合理。......

2023-06-28

对于具有一定尺寸分布的笋钉状金属间化合物,令f(t,R)为笋钉状金属间化合物的尺寸分布函数,则笋钉状金属间化合物的总数量为笋钉状金属间化合物的平均尺寸为那么第一个约束条件有如下形式:对于Cu的注入而言,所有沟道的横截面积为生长出的笋钉状金属间化合物的总体积是根据第二个约束条件,可得式中,ni是金属间化合物的原子密度,即单位体积内的原子数;Ci是Cu在金属间化合物中的原子分数,在Cu6 Sn5中Ci值为6/11。......

2023-06-20

相关推荐