硫酸阳极氧化法,是指用稀硫酸作为电解液的阳极氧化处理。硫酸阳极氧化法获得的氧化膜较厚、无色透明,孔隙多、吸附性好,易于染色,其电解液成分简单、成本低、性能稳定、操作方便,火箭弹上的铝及铝合金工件大都采用硫酸阳极氧化。铝及铝合金的硫酸阳极氧化的溶液组成及工艺规范见表222。......

2023-06-22

英国是最早使用铬酸氧化的国家,后来经过许多工作者的不断修改,使该方法在工业上获得广泛应用。

铬酸阳极氧化膜厚度通常只有2~5μm,膜层质软,弹性好,基本上不降低基体材料的疲劳强度,且能保持工件原有精度和表面粗糙度。氧化膜外观呈不透明的灰白色或深灰色,孔隙率很低,故常不需封闭而直接使用。氧化膜的孔隙极少,吸附能力差,染色困难,其耐磨性能不如硫酸氧化膜。但是如果在同样厚度条件下,铬酸阳极氧化膜的耐蚀能力比未经封闭的硫酸氧化膜高。它可作为油漆良好的底层,广泛应用于橡胶黏结件。

1.铬酸阳极氧化工艺

(1)铬酸阳极氧化工艺流程 铬酸阳极氧化工艺流程如下:

铝及铝合金制件→机械抛光→上挂→脱脂→清洗→酸洗→清洗→碱腐蚀→热水洗→冷水洗→出光→铬酸阳极氧化→清洗→下挂→干燥→检验。

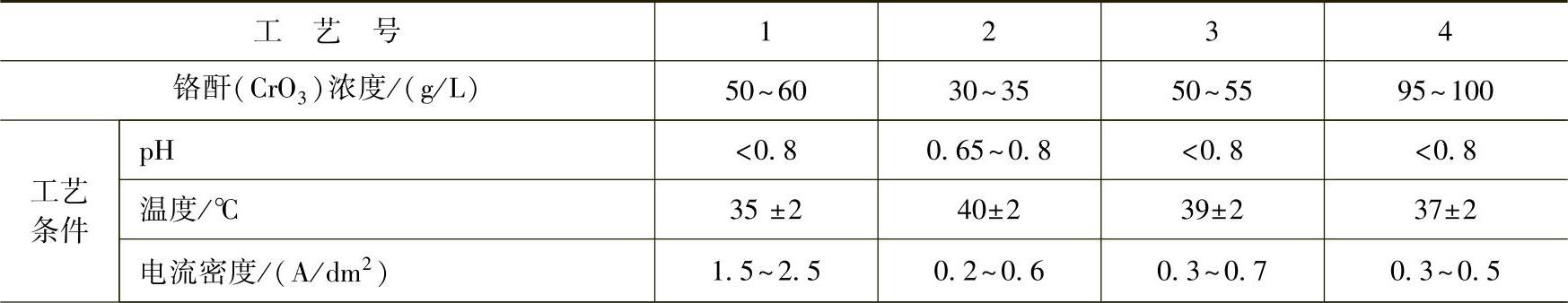

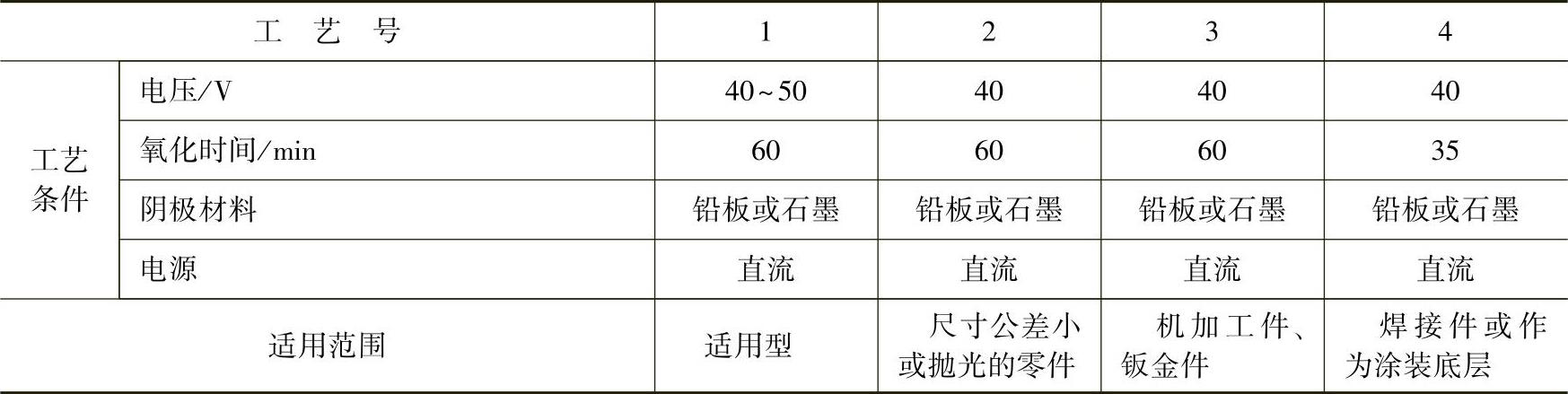

(2)铬酸阳极氧化溶液配方及工艺 铬酸阳极氧化工艺见表2⁃35。

表2⁃35 铬酸阳极氧化工艺

(续)

(3)铬酸阳极氧化方法 铬酸阳极氧化方法主要有恒电压法和BS法两种。

1)恒电压法。恒电压法始于美国,是一种强化型铬酸阳极氧化。电解液为质量分数为5%~10%的铬酸,在40V恒压电解,溶液寿命长。

2)BS法。BS法实际上是分阶段提高电解电压进行处理的方法,如图2⁃16所示。

首先在10min内使电压升到40V进行电解处理,保持约20min,然后在5min内将电压升到50V进行电解处理。这时电流密度为0.3~0.4A/dm2,可得到2~5μm的氧化膜。处理铸件时,溶液温度为25~30℃,在10min内使电压升到40V,然后在此电压下电解30min。BS法操作复杂,生产中不常用。

图2⁃16 BS分段提高电压法

(4)溶液配制及维护 溶液的配制及维护方法如下:

1)溶液的配置。首先计算槽的容积及铬酐的用量,然后往槽内加入欲配容积4/5的蒸馏水(或去离子水),将称好的铬酐缓慢加入槽中,并搅拌至铬酐完全溶解,然后加蒸馏水(或去离子水)至所需要的体积,再搅拌至均匀。溶液配制好后进行分析和试生产,合格后即可使用。

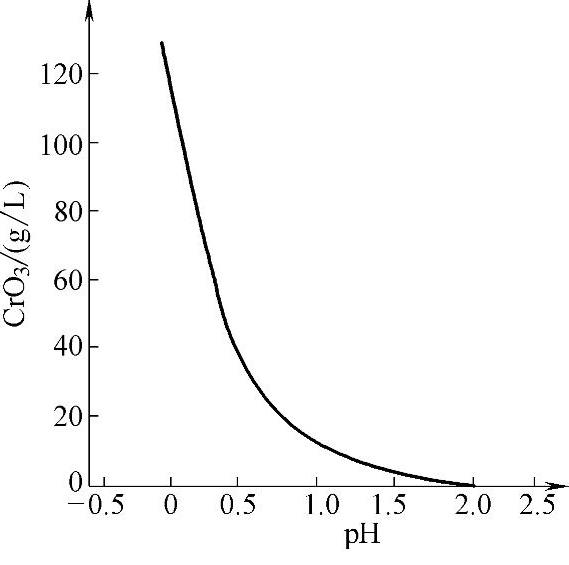

图2⁃17 铬酸溶液与pH关系

2)溶液的维护。铬酸的含量过高或过低均会降低氧化能力。随着氧化过程的进行,铝不断溶入电解液内,与铬酸结合,生成铬酸铝[Al2(CrO4)3]和碱式铬酸铝[Al(OH)CrO4]。因此,游离铬酸的含量将随着加工时间延长而减少,电解液的氧化能力也随之下降。应定时往电解液内补充铬酸,也可以用测量pH的方法来分析,调整溶液,如图2⁃17所示。

铬酸阳极氧化法电解液中杂质为硫酸根、氯离子和三价铬。当硫酸根含量大于0.5g/L或者氯离子含量大于0.2g/L时,氧化膜外观粗糙。当硫酸含量太多时,可加入氢氧化钡或碳酸钡,生成硫酸钡沉淀,通过过滤即可去除。氯离子太多时,通常用稀释溶液的方法来解决。三价铬是六价铬在阴极上还原而产生的,三价铬的积累会使氧化膜变得暗色无光。当三价铬多时可采用通电处理,将三价铬氧化成六价铬。其处理工艺为阳极电流密度为0.25A/dm2,阴极电流密度为10A/dm2。阳极用铅板,阴极用钢板。

2.铬酸阳极氧化膜的特点及应用

(1)铬酸阳极氧化膜的特点 铬酸阳极氧化膜的特点如下:

1)铬酸阳极氧化膜的厚度比硫酸法及草酸法所得的膜层薄,只有2~5μm。

2)膜层质软、弹性高、致密,不用封闭也能使用。

3)铬酸阳极氧化膜不透明,颜色由灰白到深灰色或彩虹色,而膜本身无孔,不能染色。

4)铬酸溶液的成本比较高,生产过程耗电量很大,由于含铬,所以废液处理比较困难,容易造成环境污染。

(2)铬酸阳极氧化膜的应用 铬酸阳极氧化膜的应用如下:

1)适合用于铝硅合金工件的防护。

2)用于气孔率超过二级的铸件处理。

3)适用于疲劳性能要求较高的工件处理。

4)适用于蜂窝结构面板,以及需要胶接的工件处理。

5)用于形状简单的对接气焊工件防护处理。

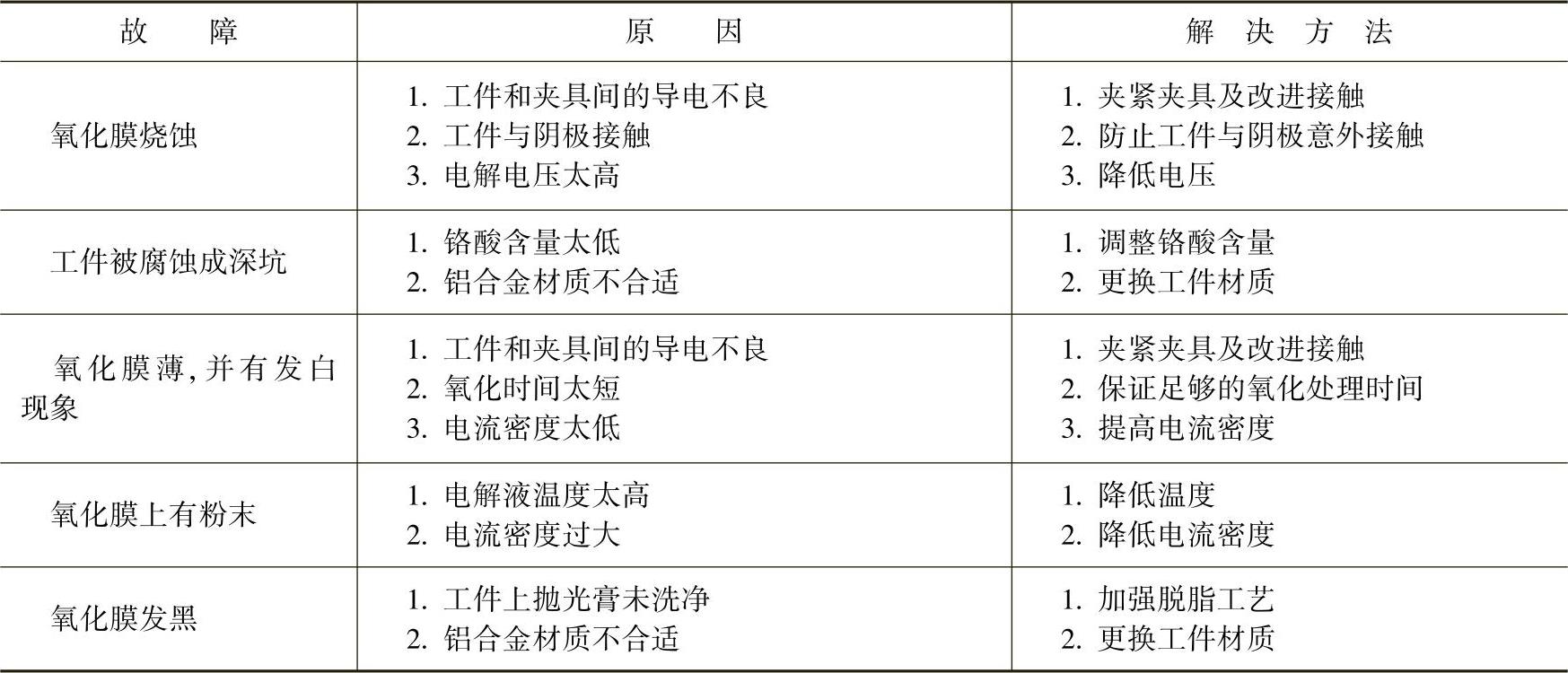

3.铬酸阳极氧化膜常见故障及解决方法

铬酸阳极氧化膜常见故障、产生原因及解决方法见表2⁃36。

表2⁃36 铬酸阳极氧化膜常见故障、产生原因及解决方法

有关现代化学转化膜技术的文章

硫酸阳极氧化法,是指用稀硫酸作为电解液的阳极氧化处理。硫酸阳极氧化法获得的氧化膜较厚、无色透明,孔隙多、吸附性好,易于染色,其电解液成分简单、成本低、性能稳定、操作方便,火箭弹上的铝及铝合金工件大都采用硫酸阳极氧化。铝及铝合金的硫酸阳极氧化的溶液组成及工艺规范见表222。......

2023-06-22

草酸阳极氧化就是在质量分数为2%~10%的草酸溶液中,通以直流、交流或交直流叠加电流进行铝及铝合金的阳极氧化。表229 铝及铝合金草酸阳极氧化工艺规范注:氧化时工件应带电入槽,并阶梯式升压。厚度小于0.6mm的铝及铝合金板材和有焊接头的铝合金工件上不适合用草酸阳极氧化法处理。......

2023-06-22

图220 硬质氧化工件获得硬质阳极氧化膜的方法如下:1)降低电解液的温度。2)硬质阳极氧化的温度低。在纯铝上可达1500HV以上,在铝合金中,7A04合金最易获得硬质阳极氧化膜。表240列出了7A04铝合金硬质阳极氧化膜各种摩擦偶的摩擦性能。铝镁合金硬质阳极氧化膜的击穿电压见表242。如7A04合金硬质阳极氧化处理后,疲劳强度可下降50%左右。......

2023-06-22

观察结果证明,采用铬酸、磷酸、草酸和硫酸得到的阳极氧化膜结构完全相同。表219 不同氧化膜中细胞或孔隙数目图24所示为铝及铝合金阳极氧化膜的多孔蜂窝结构,在其膜层上,微孔垂直于表面,其结构单元的尺寸、孔径、壁厚和阻挡层厚等参数均可由电解液成分和工艺参数控制。铝阳极氧化膜硬度与其他材料的硬度比较见表220。......

2023-06-22

瓷质阳极氧化又称仿釉氧化,是铝及铝合金精饰的一种方法。其处理工艺实际是一种特殊的铬酸或草酸阳极氧化法。瓷质阳极氧化一般采用较高的电解电压和较高的电解液温度。当铬酸含量在工艺控制的范围之内时,瓷质氧化膜的色泽最佳。......

2023-06-22

在纯水中浸0.1~0.5min,立即进入阳极氧化槽氧化。硅铝合金经过阳极氧化处理后则具有多孔、高硬度的特点,正满足了工件需要耐磨、储油等要求。进行硬质阳极氧化的工件中铜的质量分数应小于3%。......

2023-06-22

根据铝合金种类的不同,溴酸氧化膜可以从透明黄色到青铜色。铝及铝合金的微弧等离子体氧化是将铝及铝合金置于电解质的水溶液中,通过高压放电作用,使材料微孔中产生火花放电斑点,在热化学、电化学和等离子化学的共同作用下,在其表面形成一层以αAl2O3和γAl2O3为主的硬质陶瓷层的方法。......

2023-06-22

前面所举的铝及铝合金阳极氧化膜封闭工艺都是在加热的条件下进行的。为克服上述种种缺陷,近年来研究并开发出各种常温封闭工艺,并且有了很大的发展,目前,已经成为铝及铝合金阳极氧化膜封闭的主要处理手段。......

2023-06-22

相关推荐