7.2.4.2库区排沙运行方式由于水库库容小,为充分发挥水库效益,水库一般应以满足灌溉、发电运用为主。......

2023-06-21

除汛限水位动态变化、提前蓄水、城陵矶补偿调度等优化调度方式外,近年来,随着水库运行环境的变化及调度方式的调整,三峡水库还从减轻泥沙淤积的角度,探索研究并实践了有利于水库排沙的汛期沙峰排沙调度。

在每年汛期大流量期间,三峡入库洪峰从寸滩到达坝前约6~12小时,沙峰传播时间为3~7天。沙峰排沙调度就是根据入库水沙情况,利用洪峰、沙峰传播时间的差异,通过调节枢纽下泄流量,使上游进入水库的沙峰能够更多地输移至坝前,随下泄水流排放至下游。在新水沙条件下,先对沙峰排沙调度方案及其对水库排沙和库尾泥沙冲淤的影响进行分析研究。

8.5.1.1 沙峰排沙调度方案研究

1.沙峰排沙调度条件

(1)入库流量要求。

具有一定的入库流量是入库沙峰能运行到坝前的重要条件。如果流量较小,泥沙沿程淤积快,即使入库含沙量高,沙峰运行不到坝前就已大量落淤,沙峰排沙调度不会有太大实际效果。同时,泥沙从入库运行至坝前需要一定时间,根据流量大小的不同,一般都在3天以上。因此,对流量的要求不是简单的洪水洪峰流量,取沙峰期间的平均流量更为合理,这里取沙峰附近5天平均流量作为入库沙峰认定的流量要求。根据三峡水库初期运行期以来2007—2013年观测资料,统计每年较明显的沙峰过程中含沙量峰值附近入库(寸滩站加武隆站)5天平均流量、坝前庙河站5天平均流量以及含沙量情况(表8.5-1)。

表8.5-1 三峡水库入库典型沙峰过程5天平均流量和含沙量

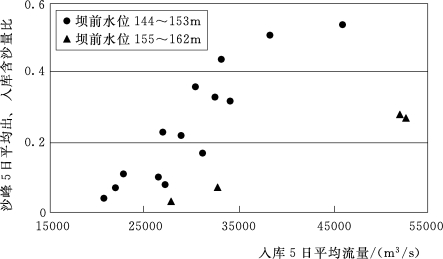

点绘沙峰出库、入库含沙量比与入库流量的关系(图8.5-1),由图可见,对于5日入库平均流量小于25000m3/s的较大含沙量过程,出库与入库含沙量比基本都小于10%,而入库平均流量大于25000m3/s时,出库与入库含沙量比才可能较大,且变化范围也较大。因此,把5日平均入库流量大于25000m3/s作为入库沙峰认定的入库流量标准。

图8.5-1 三峡水库出、入库含沙量比与入库流量的关系

(2)入库含沙量要求。

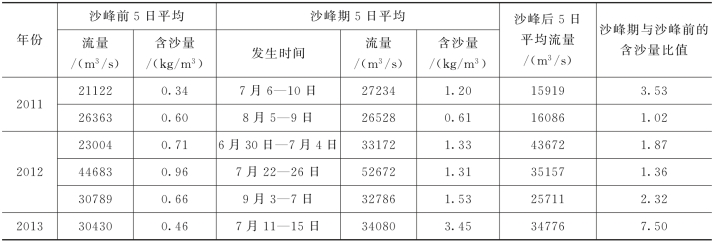

沙峰排沙调度是为了应对入库含沙量明显大幅增加的洪水过程,以增加大含沙量时的排沙比。针对表8.5-1中符合入库流量标准的洪水过程,比较沙峰前5天平均含沙量和沙峰期间5天平均含沙量(表8.5-2)。由表可见,沙峰期含沙量要比沙峰前含沙量至少增加1/3,绝大多数增加50%以上;且沙峰前含沙量较小,沙峰含沙量增加较多的过程,沙峰期含沙量都在1.0kg/m3以上。为了使沙峰排沙调度具有一定的排沙效果,将沙峰期含沙量比沙峰前增加50%以上、且沙峰期含沙量在1.0kg/m3以上,作为入库沙峰认定的入库含沙量标准。

表8.5-2 三峡水库入库沙峰期5天平均含沙量与沙峰前5天平均含沙量比较

续表

综上所述,入库沙峰认定标准有流量和含沙量两项要求,三峡水库实际调度过程中,当预测将要入库的洪水满足沙峰期5日平均流量大于25000m3/s,对应含沙量大于1.0kg/m3,且峰期含沙量较峰前5日平均含沙量增加50%以上,则认为是一次沙峰过程,水库可按应对沙峰方案进行调度。

2.沙峰排沙调度下泄流量调控时机与幅度的选择

针对不同的入库沙峰,三峡水库在什么时间开始加大和减小泄流量,以及加大和减小泄流量的幅度等对排沙的影响,是沙峰排沙调度需要研究的两个主要问题。为了研究方便,先以人为设计的一些理想的单个沙峰过程进行调度方案研究(但方案研究中考虑泥沙沿程冲淤变化),然后针对三峡水库的实际沙峰排沙调度过程来分析沙峰排沙调度的效果。

(1)下泄流量先增大后减小。

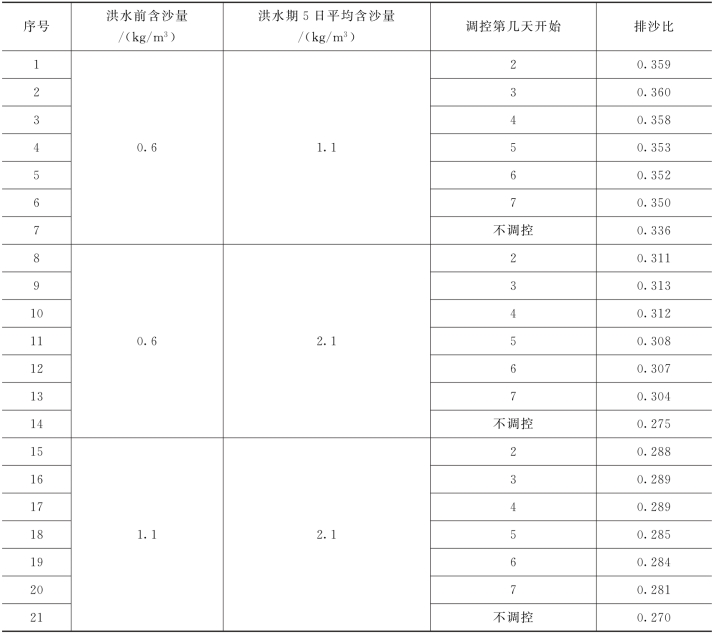

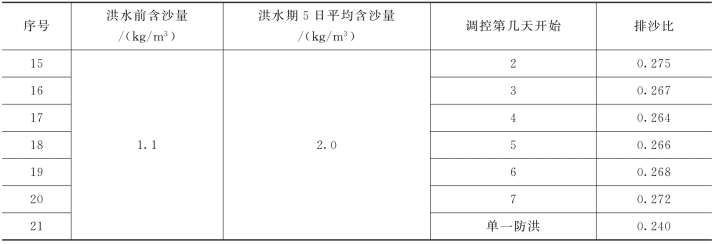

方案1:设计理想沙峰过程为:洪水前后平均流量都是25000m3/s,5日洪水期平均流量为43000m3/s,最大日平均入库流量为58000m3/s。调控前坝前水位为146.5m,调控时水位日变幅为0.5m,调控期10日平均水位为145.3m,比不调控时低1.2m。统计排沙比的15天平均水位为145.7m,比不调控时低0.8m。坝前水位146.5m时,洪峰传播时间为1.0天。不同的调控开始时间对排沙的影响计算结果见表8.5-3。由表可见:

表中第1栏为洪水前含沙量0.6kg/m3、5日洪水期平均含沙量1.1kg/m3的情况,不调控时,15日平均排沙比为0.336。所有调控方案的排沙比都比不控制方案大,其中,3天开始加大泄流方案的排沙比最大,为0.360,与不调控方案相比增幅为7.1%。

表中第2栏为洪水前含沙量0.6kg/m3、5日洪水期平均含沙量2.1kg/m3的情况,不调控时,15日平均排沙比为0.275。所有调控方案的排沙比都比不控制方案大,其中,3天开始加大泄流方案的排沙比最大,为0.313,与不调控方案相比增幅为14%。

表中,第3栏为洪水前含沙量1.1kg/m3、5日洪水期平均含沙量2.1kg/m3的情况,不调控时,15日平均排沙比为0.270。所有调控方案的排沙比都比不控制方案大,其中,3天开始加大泄流方案的排沙比最大,为0.289,与不调控方案相比增幅为7.0%。

方案1调控时机模拟结果说明,调控都有增加排沙比的效果,基本以第3天开始调控效果最好。表8.5-3中第1栏和第3栏,沙峰期入库含沙量与沙峰前入库含沙量之比在1.9左右,第3天开始调控时排沙比增加7%左右。表中第2栏,沙峰期入库含沙量与沙峰前入库含沙量之比在3.5左右,第3天开始调控时排沙比增加14%。说明沙峰期入库含沙量与沙峰前入库含沙量之比大,则调控增加排沙比的幅度也大。

表8.5-3 方案1三峡水库沙峰调控时机对排沙影响计算结果

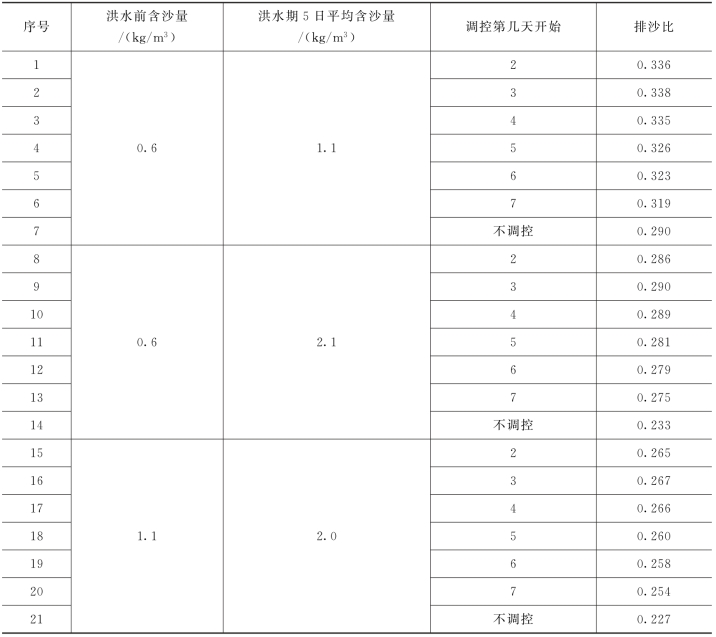

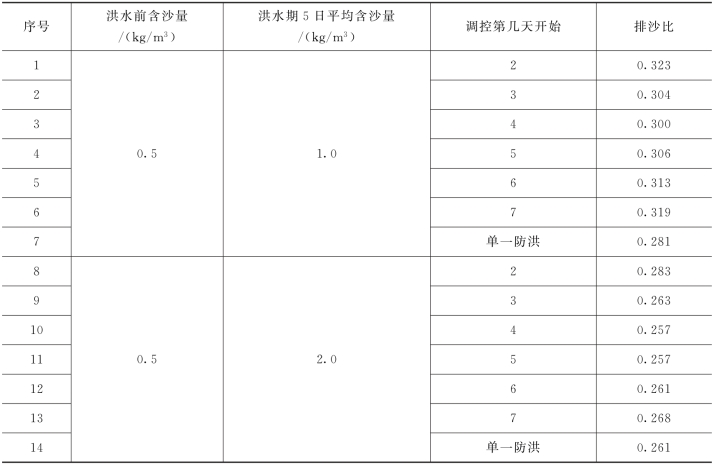

方案2:洪水过程为:洪水前后平均流量都是25000m3/s,5日洪水期平均流量为43000m3/s,控制前坝前水位为150m,控制时水位日变幅为1m,即按150m—145m—150m变化,调控期10日平均水位为147.5m,比不调控时低2.5m。统计排沙比的15天平均水位为148.3m,比不调控时低1.7m。坝前水位150m时,洪峰传播时间为0.9天。不同的调控开始时间对排沙的影响计算结果见表8.5-4。由表可见:

表中第1栏为洪水前含沙量0.6kg/m3、5日洪水期平均含沙量1.1kg/m3的情况,不调控时,15日平均排沙比为0.290。调控方案的排沙比都比不控制方案的排沙比大,其中,3天开始加大泄流方案的排沙比最大,为0.338,与不调控方案相比增幅为17%。

表中第2栏为洪水前含沙量0.6kg/m3、5日洪水期平均含沙量2.1 kg/m3的情况,不调控时,15日平均排沙比为0.233。加大泄流方案的排沙比都比不控制方案的排沙比大,其中,3天开始加大泄流方案的排沙比最大,为0.290,与不调控方案相比增幅为24%。

表8.5-4 方案2三峡水库沙峰调控时机对排沙影响计算结果

表中第3栏为洪水前含沙量1.1kg/m3、5日洪水期平均含沙量2.0kg/m3的情况,不调控时,15日平均排沙比为0.227。所有调控方案的排沙比都比不控制方案的排沙比大,其中,3天开始加大泄流方案的排沙比最大,为0.265,与不调控方案相比增幅为17%。

方案2调控也都增加了排沙比,增加规律与方案1相似。方案2与方案1比,由于流量调控幅度加大,调控时坝前水位下降多一些,调控增加排沙比的效果也大一些。即使排除水位降低的影响,调控也有明显的效果,如第1栏中第3天开始调控时的排沙比为0.338,如维持坝前水位148.3m不变,模拟排沙比为0.313,调控能使排沙比增加8.0%。

(2)下泄流量先减小后增大再减小。

前面的模拟计算结果说明,先加大后减小流量的方案对提高排沙比效果较好,但加大流量的出库时机要考虑防洪要求。因此,下面再研究先减小后增大再减小流量的方案,研究沙峰排沙调度时流量调控时机与调控幅度对排沙的影响。为便于比较,沙峰的调控过程仍为10天,其中前3天连续控制泄流,使坝前水位每天上升相同的幅度,后5天连续加大泄流,使坝前水位每天下降相同幅度,再后面2天又控制泄流使坝前水位上升,调度过程完成后水位恢复至洪水前水位。沙峰调控可在沙峰入库后不同时间择机开始实施,排沙比统计时段是洪水入库后的15天。

沙峰排沙调度方式对排沙比的影响需要一个比较标准,该标准为单一防洪调度方式,即当洪峰到达坝前时拦蓄洪水防洪,洪峰过后加大下泄流量,使坝前水位恢复至拦洪前的水平。

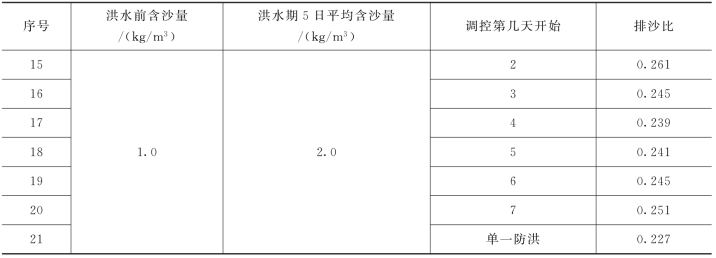

方案3:洪水前后平均流量都是25000m3/s,5日洪水期平均流量为45000m3/s,最大日平均入库流量为61000m3/s,调控前坝前水位为146.5m。调控时水位日变幅为1m,即按146.5m—149.5m—144.5m—146.5m变化。单一防洪调度水位变化方式为146.5m—153m—146.5m—146.5m。统计排沙比的15天平均水位为146.8m,比单一防洪调度方式低0.1m。不同的调控开始时间对排沙的影响计算结果见表8.5-5。由表可见:

表中第1栏为洪水前含沙量0.6kg/m3、5日洪水期平均含沙量1.0kg/m3的情况。与单一防洪调度方式比,调控方案的排沙比都有所增加,其中,第2天开始调控的方案增加较多,增幅为16%。表中第2栏为洪水前含沙量0.6kg/m3,5日洪水期平均含沙量2.0kg/m3的情况,调控对排沙比的影响与第1栏类似。表中第3栏为洪水前含沙量1.1kg/m3、5日洪水期平均含沙量2.0kg/m3的情况,调控对排沙比的影响与第1栏和第2栏都类似。

表8.5-5 方案3三峡水库沙峰调控时机对排沙影响计算结果

续表

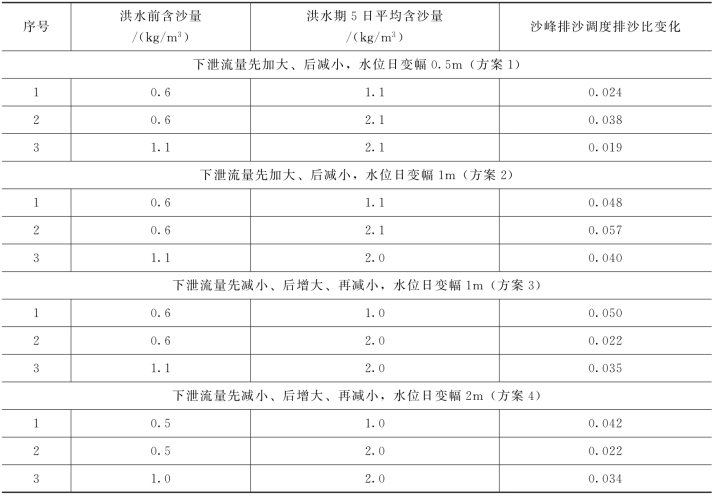

方案4:洪水过程同方案3,控制时水位日变幅为2m。单一防洪调度水位变化方式为148.5m—154.5m—148.5m—148.5m。统计排沙比的15天平均水位为149.2m,比单一防洪调度时低0.2m。不同的调控开始时间对排沙的影响计算结果见表8.5-6。由表可见:水位日变幅2m的调控方案与水位日变幅1m的方案类似,调控方案的排沙比都比单一防洪调度方案的排沙比大,其中第2天开始调控的方案排沙比与单一防洪调度方案比增加较多,增加幅度达15%。

方案3与方案4,由于先减小后增大再减小流量的过程符合防洪需要,在满足防洪和水资源利用需要的同时,具有一定的增加排沙比的效果,是针对较大洪水时可以采用的方案。

表8.5-6 方案4三峡水库沙峰调控时机对排沙影响计算结果

续表

综合上述计算结果,各沙峰排沙调度方案对水库排沙比的最优影响情况见表8.5-7。

表8.5-7 三峡水库沙峰排沙调度各方案对水库排沙的最优影响情况

8.5.1.2 水库排沙影响分析

1.下泄流量先加大后减小方案

根据前面流量调控时机与幅度的模拟结果,分析下泄流量和含沙量的变化过程,可以看出流量调控影响排沙比的机理。

(1)出库流量变化。

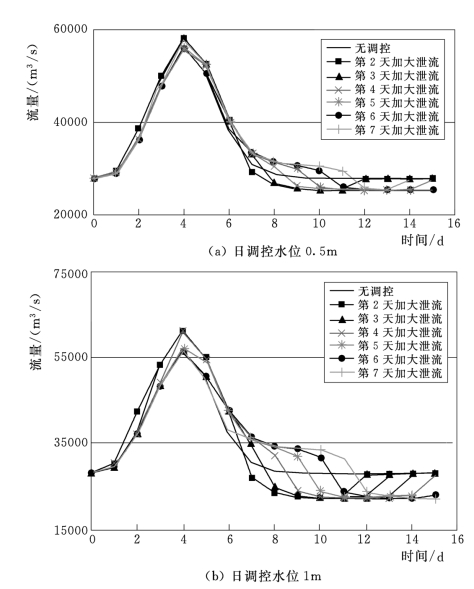

在前面先加大后减小流量的方案研究中,入库洪水过程为:洪水前后平均流量都是25000m3/s,5日洪水期平均流量为43000m3/s,最大日平均流量为58000m3/s。图8.5-2(a)为控制水位日变幅为0.5m时,不同时间开始加大泄流时庙河站流量过程。由图可见,由于调控时坝前水位日变幅只有0.5m,调控对流量的影响相对较小。但第2天~第4天开始加大泄流时都增大了出库洪峰流量,在防洪上是不合适的,第5天后开始加大泄流才不增加洪峰流量。因此,先加大流量后减小流量方案,调控开始时间受防洪限制。

图8.5-2(b)为控制水位日变幅为1m时,不同时间开始加大泄流时庙河站流量过程,由图可见,调控对流量的影响相对较大,第5日后开始加大泄流不增加洪峰流量。

(2)出库含沙量变化。

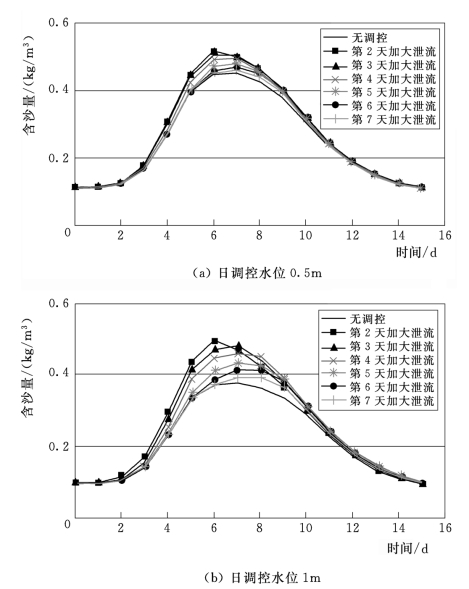

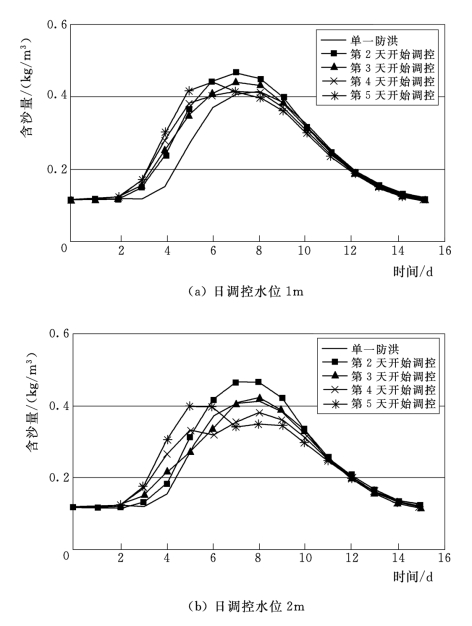

洪水前含沙量为0.6kg/m3,5日洪水期平均含沙量为1.1kg/m3,图8.5-3(a)为日调控水位0.5m时不同时间开始加大泄流时庙河站含沙量过程。由图可见,调控对含沙量的影响相对较大,特别是大流量时就开始加大泄流,最大含沙量增幅达14%,但由于受防洪限制,实际上可能不会采用。而大流量过后开始加大泄流时,含沙量增幅要小一些。如第5天开始加大泄流时,最大含沙量增幅只有5.8%。

图8.5-3(b)为日调控水位1m时不同时间开始加大泄流时庙河站含沙量过程。由图可见,调控对含沙量的影响很大,特别是大流量时就开始加大泄流,最大含沙量增幅达32%。而大流量过后开始加大泄流时,含沙量增幅要小一些,第5天开始加大泄流时,最大含沙量增幅为15%。

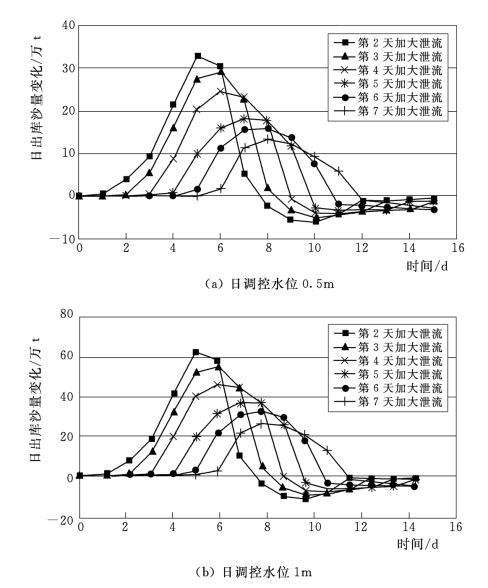

(3)出库沙量变化。

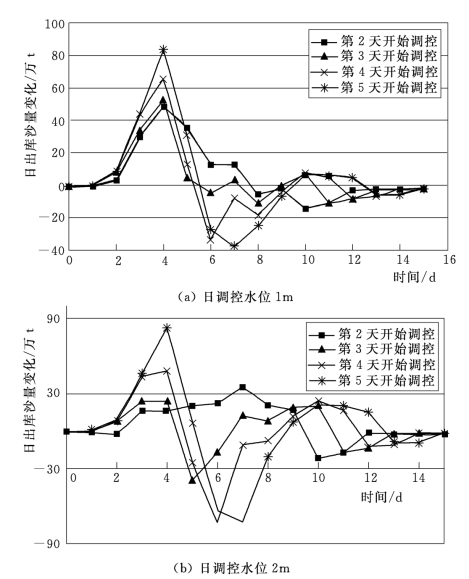

以不调控时庙河站日出库沙量为标准,比较不同时间开始加大泄流时庙河站日出库沙量的变化(图8.5-4)。由图可见,先增加下泄流量时,出库沙量增加较多,而后减小下泄流量时,出库沙量减小幅度小一些。因此,调控使出库沙量总体是增加的。

以上分析说明,先加大后减小流量的方案,为了取得好的排沙效果,在满足防洪的条件下,应在洪峰过坝后尽早加大下泄流量,在出库含沙量减小后减小下泄流量。

2.下泄流量先减小后增大再减小方案

(1)出库流量变化。

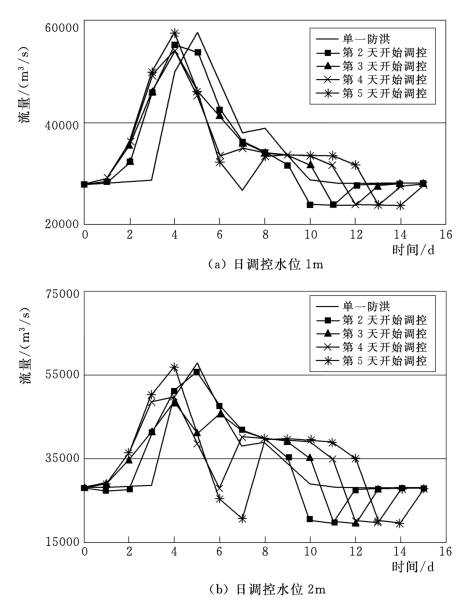

图8.5-5(a)为方案3控制水位日变幅为1m时,不同时间开始调控时庙河站流量过程。由图可见,在洪峰出库前开始调控都减小了最大出库流量,在防洪上是合适的。图8.5-5(b)为控制水位日变幅为2m时,不同时间开始加大泄流时庙河站流量过程,调控对出库流量的影响与日变幅1m时类似。

(2)出库含沙量变化。

洪水前含沙量为0.6kg/m3,5日洪水期平均含沙量为1.0kg/m3,图8.5-6(a)为日调控水位1m时不同时间开始调控时出库含沙量过程。由图可见,沙峰入库时开始调控,最大含沙量增幅达14%;其他时间开始调控,含沙量增幅较小。

图8.5-6(b)为日调控水位2m时不同时间开始调控时出库含沙量过程。由图可见,寸滩出现沙峰时开始调控,最大含沙量增幅达10%,其他时间开始调控对含沙量影响相对较小。

(3)出库沙量变化。

以单一防洪调度时庙河站日出库沙量为标准,比较不同时间开始调控时日出库沙量变化(图8.5-7)。由图可见,调控时出库沙量增加的时间较长且幅度较大,出库沙量减小的时间较短且幅度较小,调控使出库沙量总体是增加的。

图8.5-2 三峡水库不同时间开始加大泄流时庙河站流量过程

图8.5-3 三峡水库不同时间开始加大泄流时庙河站含沙量过程

图8.5-4 三峡水库不同时间开始加大泄流时庙河站日出库沙量过程

图8.5-5 三峡水库不同时间开始调控时庙河站流量过程

图8.5-6 三峡水库不同时间开始调控时庙河站含沙量过程

图8.5-7 三峡水库不同时间开始调控时庙河站日出库沙量过程

方案3和方案4的分析说明,先减小后增大再减小流量方案,符合防洪要求,适合较大洪水时沙峰排沙调度。与单一防洪调度相比,该方案排沙有所增加。

由上述分析可知:①下泄流量先加大后减小有增加排沙比的效果,基本以第3天开始调控效果最好。但第2天~第4天开始加大泄流时都增大了出库洪峰流量,在防洪上是不合适的,第5天后开始加大泄流才不增加洪峰流量,因此先加大后减小流量的方案调控开始时间受防洪限制;②下泄流量先减小后增大再减小的调度方式,一定程度增加了水库排沙比,其中第2天开始调控方案排沙比与单一防洪方案相比,排沙比增加较多,其他时间开始调控则排沙效果相对较小,且该过程符合防洪需要,在满足防洪和水资源利用的同时有一定的增加排沙效果,是可以采用的方案。

需要说明的是,方案1~方案4的分析都针对的是入库洪水沙峰和洪峰同步的理想情况,如果入库洪水沙峰和洪峰不同步,则应根据具体情况确定调控开始时间。同时,方案1~方案4的理想洪水过程假定都是5天,调度方式运用于实际时,应根据洪水过程长短选择调控开始时间。

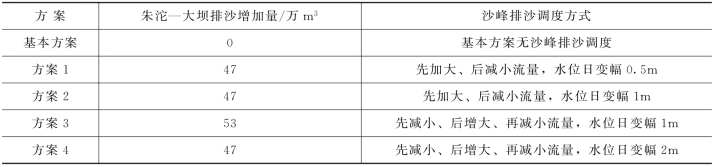

综上所述,沙峰排沙调度是针对不同场次洪水入库流量和含沙量过程而采取的短期调度措施,相比近年来因下游干支流更高的防洪需求而采取的单一汛期库水位动态控制运用,本节研究的水库下泄流量先减小后增大再减小和先增大后减小两种沙峰排沙调度方式,可增加水库排沙量,缓解因汛期库水位动态控制带来的对水库泥沙淤积的影响。在新水沙条件下,进一步计算了上述4种调度方案多年泥沙冲淤特征(表8.5-8),4种沙峰排沙调度方案均有增加排沙的作用,年平均增加排沙量均在50万m3左右,各方案相差不大。从绝对值来看,各方案排沙量增加值不多,主要是由于入库泥沙减小,沙峰排沙调度应用机会不多,对增加水库排沙作用效果相应减小。综合来看,水库下泄流量先减小后增大再减小的沙峰排沙调度方案为较佳方案。

表8.5-8 新水沙系列三峡水库沙峰排沙调度水库排沙年平均增加量

有关三峡工程泥沙模拟与调控的文章

试验的一个前提是示踪沙上吸附的铜在试验条件下很难解吸进入水中,这一点已被很多研究所证明。采样测定铜总量,直接用加入示踪沙所含的铜量和采样测得的铜量进行分析,不再换算成示踪沙量。表8-5沙掺混试验的试验条件同时进行了一组沙在清水中扩散的试验,这些试验的结果可用来和污染物扩散及沙掺混的试验结果进行比较分析。表8-6沙扩散试验的试验条件......

2023-06-22

河流中的泥沙,按其运动方式可分为悬移质、推移质和河床质三类。水流挟沙能力增大时,原为推移质甚至河床质的泥沙颗粒,可能从河底掀起而成为悬移质;反之,悬移质亦可能成为推移质甚至河床质。某一时段内通过某一过水断面的干沙质量,用Ws表示,以kg或t计。单位面积上的输沙量,用Ms表示,以t/km2计。若Ws以t计,F为计算输沙量的流域或区域面积,以km2计,则......

2023-06-21

三峡坝区泥沙粒径较细,而且细泥沙淤积后粘结力作用很显著,要选择能同时满足泥沙沉降相似和起动相似的模型沙具有一定的难度。模型相似比尺情况包括:1.模型的水流运动相似比尺公式重力相似:式中:λV为水流速度比尺;λL为模型的几何比尺,清华大学三峡坝区泥沙模型λL=180。清华大学三峡坝区模型的主要比尺数值如下:......

2023-06-22

土工编织袋等在公路沙害防治中也有比较理想的效果。但是,土工编织袋沙障完全不透风,边缘很快沙埋,底部则出现了风蚀,并迅速向下风方向发展,危及到了沙障的稳定性。用土工编织袋新设的沙障,在8月份风力并不是十分强劲的情况下,一场风后倒伏率达到40%。但是,土工编织袋重量很小,两个工人背200条再带一把铁锨在沙丘间行动很方便,高立式沙障出现破口时被用来堵风口非常方便。......

2023-09-22

悬移质输沙量的年内分配可由各月输沙量或汛期输沙量占全年输沙量的相对百分比表示。在资料不足或缺乏时,则常用水文比拟法,移用参证流域输沙量的典型年内分配,作为设计流域悬移质输沙量的代表年内分配。表G3.2我国北方多沙河流悬移质统计参数表注Km为实测年最大输沙量与均值的比值。该参证流域的悬移质多年平均年侵蚀模数,多年平均年输沙量年内分配见表G3.3所列。......

2023-06-21

小浪底水库调水调沙可明显提高下游河道过洪能力。小浪底水库运用初期调水调沙应尽量避免下泄较大流量。小浪底水库调水调沙应充分发挥异重流排沙的作用。但若调控流量超过平滩流量以后,水流漫滩,不仅降低对河道的冲刷能力,反而增加了滩区的淹没损失。尽快完善黄河下游河道综合治理措施。随着调水调沙试验的持续,一些地方的河势会发生相应调整,主流发生摆动,滩地坍塌。......

2023-06-23

相关推荐