作为展示,图6.10和图6.11给出了其中尺寸为H=50mm和H=200mm的试样的模拟结果。对图6.12中的荷载-跨中位移计算结果进行处理,得到不同尺寸下混凝土梁的跨中最大应力(强度)和相对挠度的关系曲线如图6.13所示。表6.1梁跨中名义强度与断裂能的尺寸效应有关混凝土梁损伤演化分析的更多结果及其分析,有兴趣的读者可参阅参考文献[26]中的相关章节。......

2023-08-26

根据汛限水位动态变化研究方案,采用1882—2014年共计133年的实测来水资料(2003年以前为宜昌站资料,2003年以后为三峡入库资料)进行模拟演算,并根据模拟结果,从防洪、发电、航运等方面进行分析。

8.2.2.1 防洪影响

经统计,各研究方案汛期不同时段最高调洪水位及最大下泄流量见表8.2-2,各方案不同时段最大下泄流量均不超过下游55000m3/s的安全泄量,9月上旬除方案1和方案16外,其余方案最大下泄流量均可以控制在42000m3/s以下。6月中旬至8月下旬,方案2~16最高调洪高水位介于166~168.5m之间,相差不大,距100年一遇调洪高水位171m还有一定的安全余度。9月上旬,除方案10、方案15、方案16最高调洪高水位较171m偏高较多外,其余方案最高调洪水位基本在171m以下,或略超0.5m以内,风险相对可控。从三峡最大下泄流量和最高调洪水位来看,6月中旬至8月下旬和9月上旬,汛限水位分别控制在150m以下和158m以下时,防洪风险可控。

表8.2-2 三峡水库各研究方案汛期不同时段最高调洪水位及最大下泄流量

注 表中“方案”列中各方案括号内数字分别表示6月中旬至8月下旬和9月上旬汛限水位,如方案2(145,150)表示该方案6月中旬至8月下旬汛限水位为145m,9月上旬汛限水位为150m。

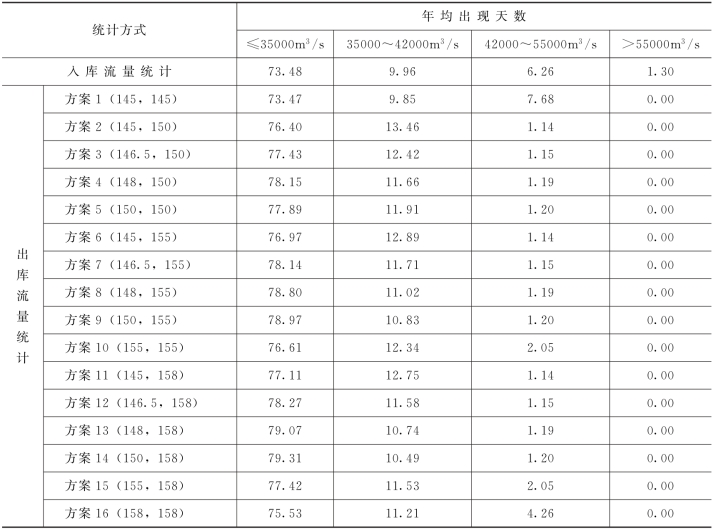

表8.2-3为入库流量及各方案出库流量在不同量级区间每年平均出现的天数统计情况。由表可见:①初步设计方案1除了对55000m3/s以上的洪水进行拦蓄外,其余量级洪水均未拦蓄;②汛限水位动态变化方案2~方案16对各量级入库洪水均有不同程度的坦化,42000~55000m3/s下泄流量出现的天数较初步设计方案明显减少,35000~42000m3/s下泄流量出现的天数略增多,35000m3/s以下下泄流量出现的天数则显著增加;③各研究方案之间,方案13、方案14对入库洪水的坦化效果更明显,35000m3/s以下的下泄流量年平均出现的天数达到79天以上。由此可见,研究拟定的汛限水位动态变化方案实现了对55000m3/s以下中小洪水的适度拦蓄,减轻了下游地区的防洪压力。

表8.2-3 三峡水库不同流量级汛期6月中旬至9月上旬年平均出现天数

8.2.2.2 发电效益

各方案汛期多年平均发电量及弃水情况见表8.2-4,由表可见:

(1)汛限水位动态变化方案2~方案16,汛期多年平均发电量较初步设计方案增发12.83亿~66.55亿k W·h,增幅3.6%~18.8%,其中,防洪风险可控的较好方案[方案14(150,158)]较初步设计方案增发36.77亿k W·h,发电效益显著。

(2)除方案10(155,155)、方案15(155,158)、方案16(158,158)以外,其余方案多年平均弃水量均较初步设计方案减少20%以上,洪水资源得到了较好的利用。

(3)方案14(150,158)弃水量与方案3(146.5,150)、方案4(148,150)、方案6(145,155)接近,但发电量由大到小依次为方案14(150,158)>方案4(148,150)>方案3(146.5,150)>方案6(145,155),说明6月中旬至8月下旬汛限水位动态变化可有效提高发电量,发电效益更显著。

表8.2-4 三峡水库各研究方案6月中旬至9月上旬年平均发电量

8.2.2.3 航运效益

由表8.2-3分析可知,与初步设计调度方式相比,汛限水位动态变化方案2~方案9和方案11~方案14可更有效地坦化入库洪水,使超过42000m3/s的下泄流量多年平均出现的天数减少5天以上,降低了两坝间中小船舶的停航概率;因拦蓄大洪水,35000~42000m3/s下泄流量出现的天数略有增加,35000m3/s以下下泄流量出现的天数增加3~6天,有利于该流量级船舶的通行。不同区间下泄流量年平均出现的天数如图8.2-1所示。

总体上看,研究拟定的汛限水位动态变化方案可有效增加船舶通航时间。综合比较各区间下泄流量出现的天数,较好的方案为方案14(150,158),该方案42000m3/s以上下泄流量多年平均出现的天数仅1.2天,较初步设计方案1减少6.48天,35000~42000m3/s下泄流量出现的天数为10.49天,略增加0.64天,35000m3/s以下下泄流量出现的天数为79.31天,增加5.84天,航运效益明显。

有关三峡工程泥沙模拟与调控的文章

作为展示,图6.10和图6.11给出了其中尺寸为H=50mm和H=200mm的试样的模拟结果。对图6.12中的荷载-跨中位移计算结果进行处理,得到不同尺寸下混凝土梁的跨中最大应力(强度)和相对挠度的关系曲线如图6.13所示。表6.1梁跨中名义强度与断裂能的尺寸效应有关混凝土梁损伤演化分析的更多结果及其分析,有兴趣的读者可参阅参考文献[26]中的相关章节。......

2023-08-26

接入网络层为控制层提供基于OpenFlow协议的可编程接口,OpenFlow协议是标准通信协议。在控制层和接入层之间的4级电力骨干网络层的网关上发生融合,实现信息的智能采集。图9-12SD-DON架构基于所提出的SD-DON架构,每个控制模块的功能和相互协作关系如图9-13所示。图9-13配电功能结构数据/转发平面描述了OLT和ONU的交换过程。......

2023-06-19

图6-8模拟炒股界面输入注册的用户账号以及设定的密码,登录至“模拟炒股”界面之后,可在界面中间查看自己的资金余额以及持有股票的情况。图6-14成交查询方法二:在图6-8“模拟炒股”主界面中,点击左边快捷键中的“买入”键。图6-15买入委托在图6-15所示的界面中输入基金代码159901,点击“买入”,进入如图6-12的委托交易界面,之后的步骤与“方法一”相同。......

2023-08-12

2)打开CFX前处理CFX-Pre14.5,如图4-3-1所示。图4.3-10 流动模型图4.3-11 流动双模型图4.3-12 叶轮域中固体信息图4.3-13 叶轮域中液体信息图4.3-14 边界命名图4.3-15 基本设置4)边界信息中,“Massand Momentum”选择:Normal Speed,而指定Normal Speed为3.743[ms^-1],该速度是由流量和叶轮进口直径得到,如图4.3-16所示。图4.3-16 进口速度图4.3-17 固体和液体的体积分数5.设定出口边界条件1)在任务栏中单击。图4.3-18 边界命名图4.3-19 基本设定图4.3-20 出口边界设置6.交界面设置1)在任务栏中单击。......

2023-06-26

利用双通道工业循环冷却水动态模拟实验台进行缓蚀效果评价研究。以往的循环冷却水腐蚀测试,一般采用静态浸泡实验或旋转挂片失重法实验等,这些方法的不足之处是测试条件与实际运行的循环冷却水的流动状态有很大差异,尽管旋转挂片失重法以金属挂片的旋转模拟水流运动,但烧杯中的水始终是静止状态,且实验测试过程中不便于补充水中损失的离子成分,也不能维持水中各种离子成分稳定,距工业上实际运行的循环冷却水环境差距较大。......

2023-06-30

电路设计及仿真模拟的传统工具主要有Cadence公司的Spectre、SYNOPSYS公司的HSPICE以及Mentor公司的Eldo三大类。尤其是其具有图形界面的电路图输入方式,使其成为目前最为常用的CMOS模拟集成电路设计工具。与Cadence公司的Spectre图形界面输入不同,HSPICE通过读取电路网表以及电路控制语句的方式进行仿真,是目前公认仿真精度最高的模拟集成电路设计工具。Eldo可以方便地嵌入到目前的其他的模拟集成电路设计环境中,并可以扩展到混合仿真平台ADMS,进行数字、模拟混合仿真。......

2023-06-26

优化模拟电荷法是模拟电荷法与优化算法相结合的成果,方法通过为寻求模拟电荷最佳分布形态和量值而设定的目标函数,采用能自动搜索到最佳的模拟电荷量值和位置,满足高精度电场数值分析的需要。同时,由于模拟电荷的位置必须放置在求解场域之外,也选用z0、z1、z2作为电极内部模拟电荷位置的约束条件。图8-39 球端圆棒—平板电极系统的优化模拟电荷法......

2023-07-02

综合管廊的施工方案模拟,是指在管廊工程开始施工前,应用BIM软件对工程项目的施工方案进行模拟、分析与优化,从而发现综合管廊在加工制作、运输、吊装的过程中可能出现的问题,在施工前就采取预防措施,减少施工进度拖延、安全问题出现、管廊裂缝、管廊漏水等工程项目通病,通过多方案选优,获得最佳的施工方案,从而用于施工。图6-5施工模拟BIM应用操作流程3.注意要点综合管廊工程施工过程演示模型。......

2023-08-29

相关推荐