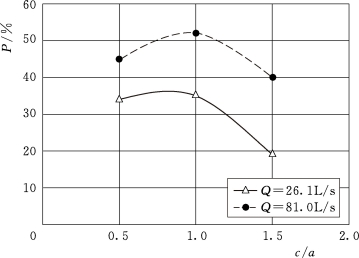

图11.21螺纹退刀槽和砂轮越程槽图6.3-3透水坝头试验冲淤情况图6.3-4(彩图9)和图6.3-5分别给出了在非淹没和淹没条件下,设置不同参数的透水坝头丁坝周围冲刷平衡后的床面形态。不同长度透水坝头均能有效减小其坝头局部冲刷坑深度。由图6.3-10可见,冲刷坑深度减小的百分比,先是随着透水坝头的增长而增加,然后趋于一个稳定值,此后,继续增加透水坝头长度,冲刷坑深度减小的百分比不再有明显变化。......

2023-06-21

本研究提出了设置台阶式坝头的新型丁坝结构,即将传统的顺坡式坝头设置成台阶式。台阶式坝头的设置对水流起到两方面的作用,一方面台阶台面在阻挡坝头下潜流的同时,兼具挑流作用,可将紊动区挑向下游远处;另一方面台阶式坝头分层错开,使得集中绕流在横向上得到一定程度的分散。从台阶丁坝水动力特性试验来看,台阶式丁坝能够很好地阻挡下潜流,减弱近坝头区的水动力强度,并使得最大紊动强度区相应外移,这些都有利于坝头的稳定。采用动床模型试验的主要目的是验证台阶坝头减小局部冲刷的效果,并研究台阶尺度对减小冲刷效果的影响。

图6.3-13 最大冲刷坑深度与透水坝头相对宽度的关系

6.3.3.1 试验设计

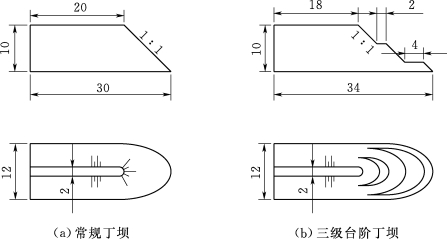

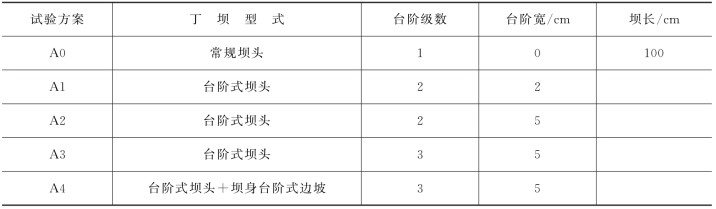

模型比尺、模型沙选择、测量仪器与透水坝头冲刷试验相同。试验流量及水深也与之相同。试验采用的台阶式丁坝与常规丁坝尺寸基本相同,唯一的区别在于坝头是否设置台阶。另外,为使丁坝挡水效果尽量接近,台阶式丁坝结构尺寸根据其挡水面积与常规丁坝挡水面积相等而确定。试验丁坝结构型式及尺寸如图6.3-14所示,试验方案见表6.3-5。

图6.3-14 台阶式丁坝模型结构图

表6.3-5 台阶式丁坝稳定性试验方案

6.3.3.2 结果及分析

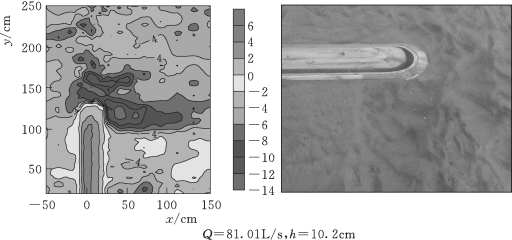

图6.3-15~图6.3-18给出了不同规格的台阶式坝头的丁坝冲刷后地形等值线图。由图可见,台阶的存在对下潜流有很好的抑制作用,同时台阶台面对坝头绕流起到挑流作用。这两种作用在冲刷地形上表现为局部冲刷坑最大深度减小,最大冲刷坑位置也远离坝头,有利于坝体的稳定。台阶式坝头可以使坝头局部冲刷坑深度减小20%以上,最大能达到50%。

为分析台阶式坝头台阶级数对冲刷坑的影响,选择A2(两级)和A3(三级)两个方案进行比较,这两种方案坝高相同,且台阶宽度相同,均为5cm。

图6.3-15 台阶式丁坝试验冲淤情况(方案A2)

图6.3-16 台阶式丁坝试验冲淤情况(方案A3)

图6.3-15(彩图16)和图6.3-16(彩图17)分别为两级和三级台阶的坝头冲刷完成后的地形等值线图。由图可见,不管是两级或三级台阶,坝头冲刷坑深度均有很大的减小。台阶式坝头主要作用是在逐级阻挡下潜流的同时,分级向外挑出每级坝头的集中绕流。相对来说,级数越多,最底一级坝头处的下潜流及集中绕流将会越小,同时,坝头后方形成的脱离涡的动力也越弱,这样,台阶级数越多的丁坝减小局部冲刷的效果也越好。从图中还可看出,在Q=26.81L/s和Q=81.0L/s条件下,两级台阶坝头冲刷坑深度分别减小约25%和20%,三级台阶坝头分别减小约25%和29%,三级台阶减小局部冲刷坑深度的效果要优于两级台阶坝头。此外,从最大冲刷坑位置来看,与两级台阶坝头相比,三级台阶坝头处最大冲刷坑位置显著外移,对坝头的稳定更有利;两级台阶的最底一级坝头高度相对较大,坝头处的下潜流及集中绕流也相对较大,致使坝头冲刷坑深度较深,位置也紧贴坝头。

方案A1和A2均为两级台阶,宽度分别为2cm和5cm。图6.3-17(彩图18)为方案A1冲淤地形等值线图,图6.3-15为方案A2冲淤地形等值线图。对比两图可见,台阶宽度越大,对下潜流阻挡效果越好,随着坝头台阶宽度的增大,其最大冲刷坑深度相应减小,在Q=26.81L/s和Q=81.0L/s条件下,台阶宽度为2cm坝头冲刷坑深度分别减小约19%和20%,5cm宽度的台阶式坝头局部冲刷坑分别减小约25%和20%。此外,较宽台阶台面的挑流效果更好,最大冲刷坑深度的位置相应外移,有利于坝体稳定。

图6.3-17 台阶式丁坝试验冲淤情况(方案A1)

方案A3和A4均为3级台阶,且宽度均为5cm,其中方案A4坝身下游侧设置与坝头同宽的台阶。图6.3-16为方案A3的冲淤地形图,图6.3-18(彩图19)为方案A4的冲淤地形图。两图对比可见,采用方案A4,即在坝身下游边坡采用台阶式,冲刷坑深度显著减小,在两级流量下,最大冲刷坑深度减小约56%和41%,同时,位置也显著外移。这是因为坝头绕流时,最大下潜流及坝头脱离涡的形成位置主要位于紧贴坝头的下游侧,坝身下游设置台阶时,相当于增大了该处的防护宽度,更有利于阻挡下潜流及漩涡对坝头床面的直接作用。

图6.3-18 台阶式丁坝试验冲淤情况(方案A4)

有关三峡工程泥沙模拟与调控的文章

图11.21螺纹退刀槽和砂轮越程槽图6.3-3透水坝头试验冲淤情况图6.3-4(彩图9)和图6.3-5分别给出了在非淹没和淹没条件下,设置不同参数的透水坝头丁坝周围冲刷平衡后的床面形态。不同长度透水坝头均能有效减小其坝头局部冲刷坑深度。由图6.3-10可见,冲刷坑深度减小的百分比,先是随着透水坝头的增长而增加,然后趋于一个稳定值,此后,继续增加透水坝头长度,冲刷坑深度减小的百分比不再有明显变化。......

2023-06-21

强夯法施工的参数包括:加固深度和加固范围、单位面积夯击能、夯击次数、夯点间距及布置、夯击遍数和间隙时间等。(二) 夯击能量的确定夯击能量可分为单击夯击能、最佳夯击能、平均夯击能。此外,结构类型、荷载大小和要求处理的深度,也是选择单位面积夯击能的重要因素。单位面积的夯击能参考值见表11-8。为有效加固深层土,加大土的密实度,强夯通常采用分遍夯击。夯击次数一般通过现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定。......

2023-06-29

对于稳定性试验所获得不同保管条件下不同考察周期的样品测试结果,通常需要利用统计方法检验其准确度是否发生了显著变化。通常,稳定性检验的统计方法包括t检验法、多重比较法等。按照多重比较统计方法进行稳定性试验设计和结果评价时,首先需要确定每个处理中所需样本份数。......

2023-06-29

模型参数的大小关系着水域纳污能力的确定和污染物减排工作量的大小,进一步关系着水功能区水质改善的问题。沧州市水功能区纳污能力计算模型各项参数的确定按照以下方法进行。......

2023-06-26

铸件收缩率的大小随合金种类及铸件的结构、尺寸、形状而不同。通常,灰铸铁的收缩率为0.5%~1.0%,铸钢的收缩率为1.3%~2.0%,有色合金的收缩率为1.0%~1.5%。上述各项工艺参数的具体数值可查阅相关手册。......

2023-06-24

图3-48还画出了没有完全淬成马氏体的组织回火后硬度与回火参数的关系。图3-48回火温度与时间对不同淬火硬度的45钢回火硬度的影响图3-48下面部分,作为用图解法由回火温度与回火时间求得M参数之用。当淬火后硬度低于规定值下限时,如果允许,则回火温度应适当降低;对于生产批量较大的工件,通常需要通过工艺试验来确定回火温度。......

2023-06-24

系统工作压力p 的确定由于主机的性能和使用场合不同,液压系统的工作压力也不尽相同。因此,系统工作压力的选择取决于尺寸、成本、使用可靠性等多方面因素,一般可参考现有的同类液压系统来初步确定系统工作压力。表8.2常用液压设备工作压力执行元件主要结构参数的确定这里主要确定液压缸的有效工作面积、活塞直径和活塞杆直径,确定液压马达的每转排量。......

2023-06-18

2.5.2设计挡水水头1.泄水闸设计挡水水位对于有涨、落的河涌,需设计双向挡水的闸门,其设计挡水水位差相对较复杂,应按最不利水位组合确定,经过对基本潮位和水位资料的分析确定如下:内涌至外江方向。......

2023-06-27

相关推荐