图10.5所示为在温度180℃、电流密度3.2×104 A/cm2条件下分别通电0 h、10 h、21 h和87 h后得到的阳极与阴极区域的SEM照片,其结果显示了阳极和阴极处金属间化合物厚度的变化。为便于比较,我们将所得的图像并排摆放,阳极在左,阴极在右,并用箭头在SEM照片中标识出金属间化合物的厚度。在阴极处,金属间化合物的生长速度比阳极处要慢得多。因此在阴极处金属间化合物的厚度变化分析过程中,孔洞的形成使分析过程变得更加复杂。......

2023-06-20

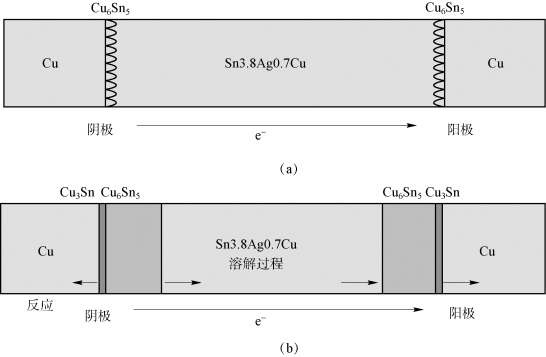

电迁移极化效应会减缓阴极处金属间化合物的生长。由于铜是金属间化合物生长过程中的主要扩散元素,电流可以增强铜在金属间化合物中的扩散。铜的扩散与电子流动方向一致,因此可以增强Cu3 Sn和Cu6 Sn5的生长,然而,电流也可以增强Cu6 Sn5在焊料中的溶解。为了监测阴极侧金属间化合物的溶解,我们将样品在150℃下老化200 h,以在通电加载前形成Cu6Sn5相厚层,如图10.7所示。在老化过程中,铜和Cu6 Sn5之间也形成了Cu3 Sn化合物的薄层。由于Cu3Sn层在电迁移后的变化不如Cu6 Sn5层明显,尤其是在低电流密度下,因此为简化分析过程,我们仅关注Cu6 Sn5层的变化。

图10.7 固态老化前后的V形槽试样示意

(a)固态老化前:回流+电迁移;(b)固态老化后:回流+时效+电迁移

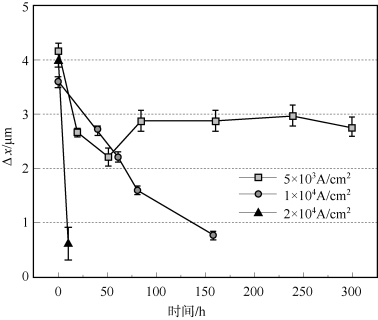

在150℃下,我们对老化后的V形槽样品施加了2×104 A/cm2、1×104 A/cm2和5×103 A/cm2的电流密度,以研究电流密度对Cu6 Sn5化合物的溶解速率的影响。所有V形槽试样具有相同的焊料长度(550μm)。如图10.8中三角形符号所示,当电流密度为2×104 A/cm2时,Cu6 Sn5化合物的厚层在10 h后变得很薄。这种快速溶解过程腐蚀了阴极一侧,且孔洞开始形成。

当电流密度降低到1×104 A/cm2时,我们可观察到阴极处Cu6 Sn5化合物在均匀溶解。在该电流密度下电迁移158 h后,在阴极处仍存在约1μm厚的Cu6 Sn5化合物层。在该阶段,我们没有发现孔洞的形成。

进一步将电流密度降低至5×103 A/cm2,金属间化合物的溶解行为与较高电流密度下的溶解行为不同。在开始的50 h内,Cu6 Sn5快速溶解,但在此后,Cu6 Sn5在一些地方又开始生长。金属间化合物的这种生长行为只出现在局部区域中,且比它的溶解速率要小得多。由于这种局部生长,因为一些未知原因,阴极处金属间化合物的厚度在电迁移240 h后趋于稳定。图10.8所示为在不同电流密度下Cu6Sn5厚度变化随时间变化的函数关系。

图10.8 在不同电流密度下Cu6Sn5厚度变化随时间变化的函数关系

图10.8中最有意义的曲线是电流密度为5×103 A/cm2时所对应的曲线,该曲线使用正方形符号表示。在电迁移85 h后,我们观察到金属间化合物厚度趋于稳态。正如我们前面所讨论的内容,存在两个能影响金属间化合物厚度变化的驱动力,其分别是化学作用力和电学作用力。故质量传输的通量方程可表示为

式中,C是浓度;D是扩散率;kT为物理学常用含义;∂μ/∂x是化学势梯度;Z*是有效电荷数;e是电子元电荷;ρ是电阻率;j是电流密度。

阴极侧,化学作用力使金属间化合物生长,而电学作用力则使金属间化合物溶解,这两种作用力在整个电迁移过程中相互竞争。固态老化研究已表明单独由化学势梯度作用力驱动的金属间化合物平面型生长是由扩散过程控制的,其生长速率满足关系式dx/dt∝A/x,这意味着当化合物层厚度接近零(x→0)时,生长速率dx/dt趋于无穷大,因此金属间化合物层不会在扩散控制模式下消失。换句话说,当化合物厚度接近零时,化学势梯度趋于无穷大。当电学作用力较弱时,化学作用力可能超过电学作用力,这样在阴极处金属间化合物便能生长。当电流密度仅为4×103 A/cm2时,在阴极处就可以观察到金属间化合物的生长。而当电学作用力与化学作用力大小相当时,金属间化合物的生长厚度曲线出现平台区域,这表明生长和溶解达到了动态平衡。我们将这种状态定义为化学作用力和电学作用力间的动态平衡状态[7]。那么,为什么要关注动态平衡状态呢?

首先,在这种平衡状态下可得到临界积值,类似于在铝短条带的电迁移研究中电场力和背应力达到稳态平衡。因此,式(10.1)中有净通量J=0,故有

通过重新整理方程,可得到一个临界积值:

知道了临界积值,我们就可以在给定电流密度条件下计算出达到动态平衡时金属间化合物的厚度。在给定的电流密度下,只要金属间化合物的厚度大于或等于临界厚度,阴极处就不会有孔洞形成。在实际试验中,当电流密度为5×103 A/cm2时,平衡态下金属间化合物的厚度约为2.9μm。

随后,我们可得出铜电极的溶解速率,由此可计算给定厚度的铜质UBM层的寿命。在动态平衡下,金属间化合物的厚度不随时间改变,铜/金属间化合物界面的移动速度和金属间化合物/锡界面的移动速度相等,该移动速度可通过等式J=cv与通量相关联,然后根据试验数据,在150℃温度、5×103 A/cm2电流密度条件下测得铜溶解速率约为0.076μm/h。

在上述两节中,我们讨论了电迁移对阳极和阴极处金属间化合物形成的极化效应。那么电迁移对两个电极之间的块体焊料又有什么影响呢?我们回顾9.7节所述内容,在共晶焊料块体中,电迁移作用使共晶两相微观结构本质上变得不再稳定。

有关电子软钎焊连接技术 材料、性能及可靠性的文章

图10.5所示为在温度180℃、电流密度3.2×104 A/cm2条件下分别通电0 h、10 h、21 h和87 h后得到的阳极与阴极区域的SEM照片,其结果显示了阳极和阴极处金属间化合物厚度的变化。为便于比较,我们将所得的图像并排摆放,阳极在左,阴极在右,并用箭头在SEM照片中标识出金属间化合物的厚度。在阴极处,金属间化合物的生长速度比阳极处要慢得多。因此在阴极处金属间化合物的厚度变化分析过程中,孔洞的形成使分析过程变得更加复杂。......

2023-06-20

然而,在电迁移中应当考虑在阴极、阳极处的金属间化合物间跨越焊料接头的相互作用。为充分理解伴随有阴、阳极间金属间化合物的相互作用时电迁移对金属间化合物竞争性生长的影响,就不能忽略阴极处金属间化合物向焊料的溶解,且必须考虑阳极处金属间化合物的析出。我们有可能可利用这样的试样探究清楚电迁移对三层金属间化合物间竞争性生长的影响。......

2023-06-20

金属间化合物却不存在这样的问题。在700℃以上的高温下,大多数金属间化合物会更硬,强度甚至会升高。可以说,在高温下方现出金属间化合物的英雄本色。金属间化合物具有这种特殊的性能,与其内部原子结构有关。金属间化合物的应用极大地促进了高新技术的进步与发展,促进了结构与元器件的微小型化、轻量化、集成化与智能化,促使新一代元器件的不断出现。......

2023-06-23

如图10.6所示,三个试验温度下金属间化合物的生长有几个相同的特点。由试验结果可知,180℃时金属间化合物的生长速度要大于150℃时的速度,而在120℃时的生长速度总是最小的,这表明金属间化合物的生长速度随温度升高而增大。......

2023-06-20

由于Cu基钎料和Ni基钎料容易和Ti发生反应形成金属间化合物,一般不作中间层或钎料使用。图2-3-23 超塑性成形扩散连接接头质量与压力及时间的关系图2-3-24 钛合金的晶粒度对连接时间和压力的影响2.Ti3Al金属间化合物的扩散连接Ti3Al具有良好的高温性能,与镍基高温合金相比可减轻重量40%。因此,在进行Ti3Al的扩散连接时,应尽量降低Ra值。Ti3Al合金的超塑成形扩散连接温度范围通常在1273K左右,所需的连接时间根据连接温度而定。......

2023-06-26

电迁移会加剧倒装芯片焊料接头两侧化学反应的相互作用。在阴极侧,电迁移将溶解UBM层和Cu-Sn金属间化合物中的Cu,同时将溶解的Cu原子输送到阳极,并在阳极处形成Cu-Sn金属间化合物。图4.4所示为电迁移前的照片,从中可观察到TiW、Cu3 Sn和高Pb焊料接头的基体。在无电流加载的热老化测试时发现,Cu3 Sn可以和高Pb焊料基体稳定存在。......

2023-06-20

正如第3章所述,熔融焊料与Cu薄膜的润湿反应中,形貌改变会导致金属间化合物发生“剥落”。只有确保润湿反应时笋钉状金属间化合物形貌是稳定的,对熟化过程的动力学分析才有意义[4]。实际上,当反应温度较低时,仅会形成其中的一种金属间化合物。在SnPb共晶焊料与Cu的润湿反应中,Cu6Sn5形貌为笋钉状,而非层片状,且只要Cu尚未反应完全,这种笋钉状形貌就能稳定存在。......

2023-06-20

较厚的Cu UBM层或Cu柱凸点可经受住多次回流且不会发生金属间化合物的剥落。由于无铅焊料中Sn的原子组分非常高,因此使用这些无铅焊料会产生更加严重的金属间化合物剥落的问题。图1.13所示为芯片(底部)与基板(顶部)互连的焊料接头的横截面SEM照片,从中可观察到焊料的两个界面处形成的笋钉状界面金属间化合物。换句话说,金属间化合物已经从芯片剥离并转移到......

2023-06-20

相关推荐