图3.20Cu和Cr混合层的高分辨率透射电子显微镜图像由于前面讨论的Au/Cu/Cu-Cr凸点下金属化层上的共晶SnPb的剥落行为,人们研究了Cu/Ni/Al薄膜凸点下金属化层以用于SnPb共晶焊料凸点。此时柯肯达尔孔洞和Cu3Sn不复存在,Cu6 Sn5晶粒稍微成长,但是它很好地附着在Ni上。即使在220℃下经过20~40 min的退火处理,Cu6 Sn5和Ni层也没有发生变化,仍然十分稳定。......

2023-06-20

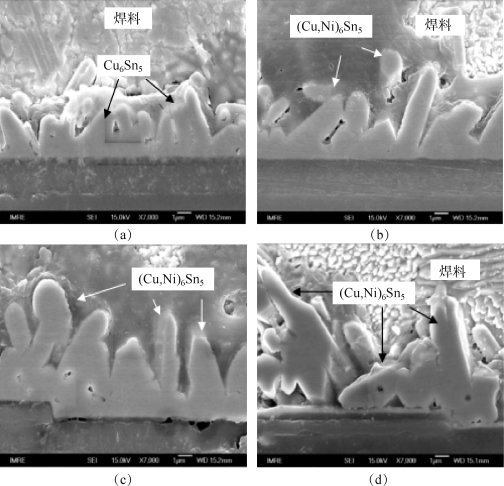

由于Cu/Ni(V)/Al凸点下金属化层与共晶SnPb之间十分稳定,故其应用场合已经扩展到无铅焊料中[16]。图3.22所示为Al/Ni(V)/Cu薄膜上经过1次(即刚刚完成键合)、5次、10次和20次回流后的SnAgCu共晶焊料样品的横截面SEM背散射图像。在经过这几次回流后,焊点中可发现两类金属间化合物,即Cu6 Sn5[也有(Cu,Ni)6Sn5]和Ag3 Sn。虽然焊料内部可能会存在一些大块的Cu6 Sn5,Cu6 Sn5仍主要存在于界面处。

如图3.23(a)所示,1次回流后,Cu层被反应消耗并转化为Cu6 Sn5,而Ni(V)层则保持了最初状态。在5次回流后,笋钉状金属间化合物的长宽比增加,其形态从圆形笋钉状转变成伸长形笋钉状或棒状。金属间化合物呈现割面状,且其中一些已经脱离了UBM层。由于UBM层中300 nm的Cu层在1次回流(也即刚刚完成键合)后已经被消耗,因此Cu6 Sn5金属间化合物的体积在之后的回流中本应不再增加。然而,图3.23(b)中的横截面SEM图像表明金属间化合物的体积确实随着回流次数的增加而增加,原因归结为Ni和Cu6 Sn5发生合金化转化,变为(Cu,Ni)6 Sn5相。EDX能谱分析亦证明了这种转化。在图3.23(b)的Ni(V)层中可看到白斑,能谱分析证实该白斑主要包含Sn和V。如图3.23(c)所示,当回流次数增加到10次,白斑几乎完全替代了Ni(V)层。在20次回流后,Ni(V)层消失,一层Sn将金属间化合物与Al层分隔开[图3.23(d)]。换言之,替代了原来的Ni(V)层的是Sn,而非Ni-Sn金属间化合物。一些棒状金属间化合物也从UBM层中分离,并剥落到焊料中。显然,在多次回流后,Cu/Ni(V)/Al UBM层与共晶SnAgCu焊料间无法保持稳定。

图3.22 A l/Ni(V)/Cu薄膜上经过1次(即刚刚完成键合)、5次、10次和20次回流后的共晶SnAgCu焊料样品的横截面SEM背散射图像

熔融的无铅焊料对Ni(V)的溶解是不均匀的,且似乎是从Ni(V)表面上的某些缺陷点上开始形成,随后横向扩散最终形成斑点。图3.24(a)~(c)分别为Al/Ni(V)/Cu薄膜上的SnAgCu共晶焊料在260℃下退火5、10和20 min后的SEM背散射图像。Ni(V)层的不均匀溶解和层中白斑的形成随着退火时间的增加而增加。

有关电子软钎焊连接技术 材料、性能及可靠性的文章

图3.20Cu和Cr混合层的高分辨率透射电子显微镜图像由于前面讨论的Au/Cu/Cu-Cr凸点下金属化层上的共晶SnPb的剥落行为,人们研究了Cu/Ni/Al薄膜凸点下金属化层以用于SnPb共晶焊料凸点。此时柯肯达尔孔洞和Cu3Sn不复存在,Cu6 Sn5晶粒稍微成长,但是它很好地附着在Ni上。即使在220℃下经过20~40 min的退火处理,Cu6 Sn5和Ni层也没有发生变化,仍然十分稳定。......

2023-06-20

当用薄的Cu膜替代厚的Cu箔时,薄膜上焊料润湿反应中会出现金属间化合物形态的极大改变。图3.12所示为沉积有100 nm Ti膜的氧化后Si晶片上沉积的870 nm厚的Cu薄膜与SnPb共晶焊料在200℃进行10 min润湿反应后的横截面SEM图像。图3.13所示为夹在两个具有Au/Cu/Cr三层薄膜结构的Si晶片之间的一片SnPb共晶焊料的横截面SEM图像。当这个现象发生时,焊料会与未润湿的基板直接接触,从而发生去润湿现象。当全部的Cu薄膜都被反应掉时,笋钉状Cu6 Sn5熟化过程变成保守型。......

2023-06-20

图1.9所示为在陶瓷基板上沉积有100 nm Au/500 nm Cu/300 nm共沉积Cu-Cr的薄膜金属化层与95Pb5Sn焊球互连的结构示意。共混的Cu-Cr薄膜与高铅焊料共存时相当稳定。因为共混的Cr-Cu不仅提高了Cr和Cu之间的黏附性,也能够抵抗剥落,这表示如果用Cu/Cr的层状结构代替共混的Cu-Cr/Cr,则可能会发生Cu3 Sn的剥落现象。而这很有可能是共混的Cu-Cr中微观结构的互锁使剥落延迟。图3.18共混Cu-Cr薄膜的选定区域电子衍射图案图3.19三层薄膜结构的明场横截面TEM图像......

2023-06-20

当Sn的质量分数超过60%时,可以看成是Sn-Cu6Sn5二元共晶合金。表3-4-3为Sn-0.7Cu钎料合金和Sn-37Pb钎料合金物理性能比较。这也和图3-4-22的试验结果相符,Sn-0.7Cu钎料的抗蠕变能力大于或等于Sn-37Pb钎料,低于Sn-3.5Ag和Sn-3.9Ag-0.7Cu钎料,而Sn-3.5Ag钎料抗蠕变的能力接近或小于Sn-3.9Ag-0.7Cu钎料。目前Sn-0.7Cu钎料已广泛应用于波峰焊,成为Sn-37Pb钎料的替代品。......

2023-06-26

与Sn-37Pb钎料相比,其熔化温度升高38℃,因此Sn-3.5Ag钎料的钎焊温度较Sn-37Pb钎料的钎焊温度高。因此Sn-Ag-Cu系无铅钎料已被国际上公认为标准的无铅钎料,并逐渐在生产实际中得以大量应用。图3-4-17为现业内较为常用的三种Sn-Ag-Cu钎料合金的DSC热分析图。图3-4-18为Sn-3.53Ag-0.97Cu钎料合金显微组织。Sn-Ag-Cu钎料合金的物理性能和前面讨论的Sn-Ag钎料合金及将要讨论的Sn-Cu钎料合金一样,都是高Sn含量的合金,因此性能也是类......

2023-06-26

第一种是在Pd和Au上的熔融SnPb的润湿。为了研究金属间化合物的形成对反应性润湿尖端的影响,我们必须研究润湿反应的早期阶段。图3.25和所示分别为V形槽的横截面示意和相应的TEM图像。如图3.26上部的SEM图像所示,进入的长度显示了熔融焊料中Sn浓度与焊料在Cu上的润湿角的直接对应关系。图3.25V形凹槽横截面示意及相应的TEM图像V形槽的横截面示意;相应的TEM图像图3.26熔融纯Pb和含有1%~5%Sn的熔融Pb合金流入V形槽的情况......

2023-06-20

接下来,Cu的220、311、331和420对应的衍射峰,以及Sn的400、231、420、411、440、123、303、233和143对应的衍射峰均用于推断。实验中发现,在室温下退火时,Cu/Cu6 Sn5/Sn三层膜结构中残余Cu膜处于拉应力状态,而残余Sn膜处于压应力状态。与膜表面平行的方向上Cu膜应变约为±0.06%,不确定性为±50%。表3.3室温下退火后Cu和Sn的晶格参数的推测值......

2023-06-20

钎焊时固态母材在液态钎料中的溶解过程是一个多相反应过程,它经历两个阶段。第一阶段是母材与钎料接触的表面层的溶解,这个反应发生在固-液两相界面上。而母材A在钎料B中的极限溶解度越大,则钎料成分达到饱和所需的时间就越短,消耗的母材的量越多,溶解量就越大。当液态钎料被母材溶质原子饱和后,溶解过程停止。......

2023-06-26

相关推荐