淀粉回生是相邻淀粉分子之间羟基基团形成氢键,而发生重结晶的过程。淀粉回生在早期阶段是由直链淀粉引起的,淀粉回生与直链淀粉含量、脂质结合程度和直链淀粉的分子量有关。支链淀粉重结晶是引起淀粉回生的主要因素,且与支链淀粉链长分布关系密切。稻米淀粉的糊化和回生,除与温度密切相关外,水分含量也有显著影响。玉米淀粉中直链淀粉长度接近此值,所以最易回生。......

2023-06-20

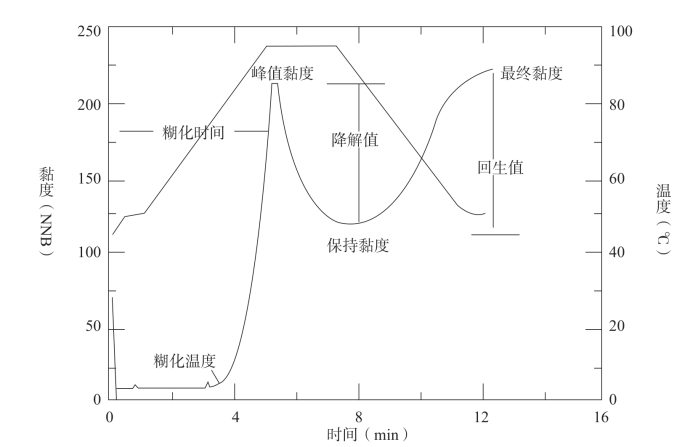

淀粉黏滞性可用黏度速测仪(RVA)测定,采用RVA测得的淀粉黏滞性图谱,称为RVA谱(图4-3)。稻米淀粉 RVA谱的测定条件模拟日常稻米蒸煮过程,是淀粉热物理特性的反映。RVA图谱主要包括最高黏度(Peak Viscosity,PV)、最低黏度(Hot Paste Viscosity,HPV)、最终黏度(Cool Paste Viscosity,CPV)、崩解值(Breakdown Value,BD)、回复值或消减值(Setback Value,SB)、糊化温度(Gelatinization Temperature,GT)、最高黏度时间(Peak Time,PT)。糊化温度(Gelatinization Temperature,GT)是稻米淀粉在热水或加热条件下失去结晶性,而发生不可逆膨胀,形成淀粉粉糊的温度,是稻米蒸煮品质的重要指标,与煮饭时间长短和吸收水分多少成正比。在稻米品质评价和育种选择中,常选用消碱值(Alkali Spreading Value,ASV)来间接表示糊化温度。随着温度的增加,淀粉的黏度逐渐增大,当淀粉颗粒膨胀速度和崩解速度相同时的黏度,称为最高黏度(PV)。最高黏度反映了淀粉膨胀的程度和结合水的能力,通常与成品的质量有关,因为淀粉颗粒的膨胀、崩解与熟淀粉的质构有关。当达到了最高黏度之后,淀粉颗粒崩解,黏度开始下降。崩解值是用来衡量膨胀淀粉颗粒被破坏的难易程度,表明米饭在蒸煮过程中的稳定程度(Adebowale&Lawal,2003)。最低黏度,也称为热糊黏度,指的是恒温阶段结束时的黏度。然后冷却阶段开始,淀粉黏度开始升高,这个过程叫淀粉的回生。消减值是评价产品质构的指标,与脱水作用和冻融过程密切相关。达到稳定时的淀粉黏度,称为最终黏度或者冷糊黏度,与淀粉在蒸煮冷却后形成黏稠的糊状物或凝胶的能力有关。淀粉基材料或添加物与淀粉相互作用过程,也会影响糊化特性。含二硫键的蛋白质也会影响稻米淀粉糊化过程中的剪切力和凝胶糊状物的刚性。

图4-3 典型RVA图谱

Yu等(2007年)用γ射线处理了淀粉颗粒,测定了不同剂量下淀粉的RVA谱,结果表明,随着γ剂量的增加淀粉颗粒明显变小,6个主要的黏度特征值(黏度峰值、热浆黏度、冷胶黏度、消减值、崩解值、到达最大黏度的时间)都显著降低,说明大米淀粉的糊化特性与粒度呈显著正相关。2003年,Noosuk等研究了泰国大米淀粉结构与黏度的关系,指出糯米淀粉由于加热过程中容易吸水膨胀,因此,糊化黏度较其他品种大米的淀粉高。Yue等的研究也表明,加热期间淀粉颗粒膨胀能增加淀粉溶液的黏度,淀粉溶液在加热期间的浓度主要与淀粉颗粒体积分数有关,与大米的品种无关。当淀粉悬浮液的浓度较高时,淀粉颗粒的相互作用变大,也不利于膨胀糊化。

在大米黏度测试过程中,高温和机械对稻米淀粉溶液的作用,使直链淀粉从淀粉粒中游离出来并重排。淀粉承受高温和机械作用的能力,影响加热过程中淀粉粒的膨胀度,具有高膨胀体积的淀粉粒会具有较高黏度(Ragaee,2006)。在淀粉的各糊化特性参数,糊化起始温度反映了能量的消耗;最高黏度出现在淀粉粒体积最大时,反映了淀粉的膨胀力;热浆黏度出现在淀粉粒基本都破裂后,反映了淀粉在高温下耐剪切的能力;冷胶黏度反映了淀粉糊冷却后形成凝胶的能力;崩解值是最高黏度与最低黏度的差值,表示淀粉糊黏度热稳定性的变化,反映淀粉在高温下耐剪切的能力;回复值是冷胶黏度与热浆黏度的差值,反映了淀粉老化的难易;消减值是冷胶黏度与最高黏度的差值,在稻米淀粉测定过程中,反映了米饭质地的软硬(金正勋,2001年;吴殿星,1998年)。

目前,国内外有关稻米淀粉RVA谱特征值QTL定位的研究并不多。Bao等(2003年)利用4个初级分离群体,检测到61个与RVA谱特征值相关的QTL,分布在水稻9条染色体上。包劲松等(1999年)发现稻米的RVA谱特性主要受Wx基因控制,认为将粳稻Wx基因引入籼稻背景中,可改良稻米淀粉RVA谱。杨亚春等(2012年)采用复合区间作图法,在3个不同生态环境下对RVA谱特征值(峰值黏度、热浆黏度、崩解值、冷胶黏度、消减值、峰值时间、起浆温度和回复值)的8个特征性状进行了QTL分析,共定位到57个QTL位点。其中,13个QTL在3个不同环境中被重复检测到,qCPV-3、qCPV-10b、qSBV-10b、qCSV-3b、qCSV-10b被3次检测到,稳定性较高。16个QTL具有一因多效性,单个QTL位点控制的性状一般为2~6个,第10染色体RM25032-RM1375区段控制峰值黏度、热浆黏度、冷胶黏度、消减值、峰值时间和回复值等6个性状。张巧凤等(2007年)用热研2号/密阳23构建重组自交系群体,对稻米淀粉RVA谱8个特征值进行了QTL定位,2年试验共检测到34个QTL,分别在第1、2、3、4、6、7、8共7条染色体上;2年同时检测到的QTL共8个,其中,Qhpv8、Qcpv6、Qcsv6、Qsbv6、Qbdv6位于第6染色体的Wx基因附近;Qhpv2、Qcsv2位于第2条染色体RM341与RM475标记之间;Qcpv2位于RM573与RM250标记之间。

有关稻米食味品质研究的文章

淀粉回生是相邻淀粉分子之间羟基基团形成氢键,而发生重结晶的过程。淀粉回生在早期阶段是由直链淀粉引起的,淀粉回生与直链淀粉含量、脂质结合程度和直链淀粉的分子量有关。支链淀粉重结晶是引起淀粉回生的主要因素,且与支链淀粉链长分布关系密切。稻米淀粉的糊化和回生,除与温度密切相关外,水分含量也有显著影响。玉米淀粉中直链淀粉长度接近此值,所以最易回生。......

2023-06-20

淀粉的晶体性质与植物生长过程中基因控制和气候条件有关,支链淀粉分子的分支形式影响淀粉的结晶和晶体形式。目前一般用X-射线衍射来揭示淀粉颗粒的晶体结构及其特征,同大多数禾谷类淀粉一样,稻米淀粉显示A型衍射图谱。在天然的稻米淀粉颗粒中,直链淀粉不能形成结晶,而是以单螺旋结构渗入到支链淀粉分子中,形成疏密相间的晶体区和非晶体区,支链淀粉通常被认为在淀粉晶体区中起到框架作用。......

2023-06-20

淀粉的溶解特性常用吸水率、溶解度、溶解率和膨胀度(膨润力)来表示。膨胀度为湿淀粉重量与起始淀粉重量的比值。稻米淀粉的水吸收率和溶解度在60~80℃缓缓上升,在90~95℃急剧上升。在60~80℃热水中,天然淀粉粒由于氢键的断裂,晶体结构被破坏,水分子通过氢键连接到直链淀粉和支链淀粉暴露的羟基基团上,这会引起膨胀和溶解。纯直链淀粉与支链淀粉在水中分散性能不同,可从它们的分子结构与性质的关系来解释。......

2023-06-20

淀粉的链具有螺旋状结构,每6个葡萄糖基构成一螺旋圈,且羟基均指向内圈。直链淀粉遇碘呈蓝色,而支链淀粉遇碘呈紫红色,糊精与碘结合显色不同的主要原因是生成的淀粉-碘包合物不同。淀粉与碘生成包合物的颜色,与淀粉糖苷链的长度、聚合度或相对分子质量有关。直链淀粉的链长超过30个葡萄糖基,所以与碘作用呈现蓝色。根据淀粉与碘结合的特性,可以测定直链淀粉的含量。......

2023-06-20

亲本RVA谱特征值与一般配合力效应密切相关,RVA谱特征值高的,后代该特性的一般配合力效应也大;反之,则低。RVA谱的中亲优势平均值介于双亲之间,分子标记遗传距离、F1的RVA谱表现谱平均值与RVA谱之间呈极显著正相关,双亲RVA谱的平均值高,杂种RVA谱也高。对稻米淀粉RVA谱的遗传研究已有一些报道。第2染色体上与支链淀粉合成有关的2个基因,与RVA谱特征值有密切关系。......

2023-06-20

对外部性的研究经历了三个重要阶段,里程碑式的代表人物分别有马歇尔、庇古和科斯。作为新古典经济学派的代表,1890年马歇尔出版了 《经济学原理》,书中提出了 “外部经济”的概念。科斯是新制度经济学的创始人,他在庇古对外部性理论研究的基础上提出了著名的“科斯定理”,通过交易费用和产权的理论进一步解释和解决了实际中的外部性问题。这就是说,解决外部性问题可能可以用市场交易形式即自愿协商替代庇古税手段。......

2023-11-21

淀粉的糊化作用,是淀粉转变成食品过程中存在的一种不可逆转的物理形式。Brabender糊化仪黏度快速分析仪、差示扫描量热仪等均广泛用于测定稻米淀粉的糊化参数。糯米淀粉的峰值黏度、热糊黏度和冷糊黏度也均比普通稻米淀粉低,这些性质可能与稻米淀粉中直链淀粉含量的不同有直接关系。随加热温度的升高,淀粉的糊化能有所下降。......

2023-06-20

淀粉广泛分布于水稻、玉米、小麦、马铃薯等作物中,根据淀粉能否在小肠内被完全消化和吸收的速率,分为快消化淀粉、慢消化淀粉和抗性淀粉三类。抗性淀粉的生理功效与膳食纤维相似,能增加消化道的通量,产生理想的一些代谢物,如短链脂肪酸等。表2-5抗性淀粉的分类(续表)......

2023-06-20

相关推荐