美国常用11类指标来评价稻米品质,主要有碾磨质量、稻壳和糠层颜色、米粒特征、蒸煮和加工指数、水分含量、千粒重、米的色泽与光泽、杂质含量、损害粒含量、气味、红米含量等。根据米粒外观尺寸进行分类,是美国稻米分级标准的一个显著特征。表1-9美国稻米类型稻米的外观品质是美国育种家在选育新品种时优先考虑的因素,如果新品种的外观品质和千粒重达不到育种目标,即使其他性状再好,也不可能被推广。......

2023-06-20

1.外观品质的检测

早期的稻米检测主要依靠手工方法进行。尽管美国农业部为规范稻米质量检测,减小手工操作引起的误差,颁布了与稻米标准配套的《稻米检查手册》,详细规定了取样到稻谷、加工用糙米、白米的检查及品质证明等,但是仍然带来争议。

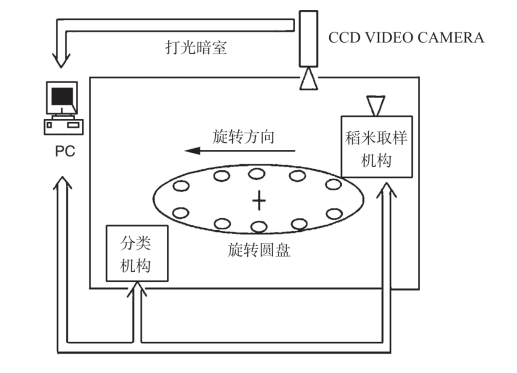

目前美国采用由谷物市场研究室(Grain Marketing Research Laboratory)研发的数位影像技术甄别稻米外观品质。原理:利用红外线技术,得到稻米及背景分明、清晰的影像;设定分界值(Threshold),将影像二元化,进行Holling转换等处理,找出稻米的外观几何特征;根据投影面积、长度、宽度以及长宽比,结合倒传递类神经网络(Backpropagation Neural Network),可以准确分辨稻米品种,根据投影面积可以计算含碎率(图1-1)。

图1-1 数位影像技术稻米分级

2.碾磨程度和色泽的检测

消费者喜欢透明度较好的米粒,而大米的白度和透明度与不同品种的遗传基因和生长环境,以及碾磨程度有关。碾磨时尽可能去掉糠层和胚的目的是增加大米的白度,延长货架期。美国稻米标准十分强调将碾磨程度和色泽要求作为分级指标。虽然碾磨程度的划分曾有过几次修改,但一直都是分级的重要依据。现行的标准中,除把碾磨程度分为超精碾、精碾、适度碾、轻度碾外,还把达不到轻度碾磨的米定义为低于碾磨米;色泽则分为白色、乳白色、微灰色、浅灰色、灰色、深灰色、微玫瑰色,可见美国对碾磨要求和色泽的分类是非常细的。把色泽作为分级指标是美国稻米分级标准的一大跨越,也是不同于其他国家标准的一个显著特点。以前,大米碾磨程度的测定采用化学染色等方法,根据内外糠层、胚、胚乳所显示的不同颜色,再与标准样品比较,即可确定碾磨程度。这种方法不方便,也不够精确。后来美国学者研究表明,碾磨程度与稻谷籽粒硬度、大小、形状,谷粒表面皱脊的深度、糠层的厚度,以及碾磨效率有关。美国使用一种根据可见光波长反射系数和传输系数研制的碾磨表,来测定白度、透明度和碾磨程度。

3.内在品质的检测

事实上,稻米的分级标准只是从碾磨程度、色泽、缺陷粒含量等物理指标来分等,普遍使用大米静电分离色选法和大米静电分离色选机提高缺陷粒的分离精确度,但影响大米蒸煮品质和食用品质的淀粉及蛋白质含量等内在指标却无法体现。1950年起,美国农业部实行稻米质量评估项目,开发出许多实用的大米质量检测技术。起先只能分析几百个品系,而现在每年能对至少1万个样品进行常规分析。随着稻米质量分析技术的改进,质量评估项目被用于分级和育种工作。

1956年,Halick J.V.和Keneaster K.K.采用碘蓝值法测定米粒淀粉含量。将大米碾成米粉,溶于水,加热过滤,滤液中加入盐酸和碘酒,用分光光度计测量碘蓝值。该方法可以快速测定直链淀粉的相对含量,却无法精确测定直链淀粉的含量。

1960年,BeMiller采用碘粘和力分析法来测定米粒淀粉含量。用化学法除去大米粉中的蛋白质和脂质,缓慢加入碘溶液,碘将与直链淀粉形成复合体。将仪表读数与事先测定的纯净直链淀粉数值作比较,可以得到米粉中直链淀粉的含量。

美国最先将碱解值法用于糊化温度的测定。将米粒浸泡在1.5% ~1.7% KOH溶液中,12 h后与样品的碱值作比较,一般碱解值为2~7。碱解值提供了一种把大米的糊化温度分为高、中、低三等的简便方法,这为确定大米的最终用途(蒸煮、预煮、膨化、压模)和其他蒸煮、加工技术提供了参考。

1971年,Juliano B.O.采用表观直链淀粉法测定直链淀粉含量。将大米碾成米粉,溶解在酒精中,用NaOH使淀粉糊化,加入醋酸调节pH;加入碘溶液,由于样品未脱脂,使得脂肪酸与直链淀粉复合,降低可测定光的量。用分光光度计(620 nm)测量溶液对光的吸收程度,与标准曲线对比,不同的数值对应不同的直链淀粉类别。

1978年,Webb B.D.发明了整粒米直链淀粉自动分析仪。这种方法的原理与表观直链淀粉法一样,只不过采用了自动分析仪器。将乙酸、碘和淀粉溶液混合在一起,仪器测定出所有样品的数值,然后利用计算机分析出各种样品的直链淀粉含量,这种方法比手工法更快。

目前,已知腊质基因控制着直链淀粉含量,表观直链淀粉法又用来作DNA标记,以研究DNA如何从籽粒转移到植物组织中。表观直链淀粉含量是品质进化过程中最重要的质量特征。它直接强化籽粒的坚固性,却降低了大米蒸煮后的黏稠度和光泽。据此,1995年近红外分光镜(Near-Infrared-Spectroscopy)被用于快速定量测定大米的相关成分,如直链淀粉、蛋白质和水分含量等指标。

近年来,美国凭借强大的技术力量和经济实力,将先进的技术手段应用于育种、加工、贮运以及大米质量的研究。如快速黏滞分析仪(Rapid Viso Analyzer)用于测定大米蒸煮后的黏稠度,2-AP法(2-Acetyl-1-Pyrroline)用于测定大米的芳香,TA.XT2质地分析仪用于测定大米的稳固性和蒸煮后的黏滞性。大米品质实验室还使用石油乙醚抽取物测定脂质含量和蒸煮时间,通过手工或影像分析测定米粒延长度(蒸煮米长度与未蒸煮米长度的比率)和完整谷粒机械属性(长度、宽度、长宽比、厚度)。此外,计算机图像处理和生物检测技术在稻谷品质检测中的应用,保证和提升了大米品质。

目前,美国正积极推行一种非破坏性的稻米质量检查方法,与常用湿式化学分析法不同,不需要大量化学药品,调制试验材料方式简单并能迅速获得分析结果。只要系统建立好,进行分析工作不需要熟练技术人员,且同一试验材料可重复使用。实际运作时即时获得分析结果,使工程管理能够自动化。测定时不需要称量,减少了误差,提高了精确度。

有关稻米食味品质研究的文章

美国常用11类指标来评价稻米品质,主要有碾磨质量、稻壳和糠层颜色、米粒特征、蒸煮和加工指数、水分含量、千粒重、米的色泽与光泽、杂质含量、损害粒含量、气味、红米含量等。根据米粒外观尺寸进行分类,是美国稻米分级标准的一个显著特征。表1-9美国稻米类型稻米的外观品质是美国育种家在选育新品种时优先考虑的因素,如果新品种的外观品质和千粒重达不到育种目标,即使其他性状再好,也不可能被推广。......

2023-06-20

胶稠度是淀粉品质评价标准的一项重要指标,也是较难测定的指标。胶稠度是稻米胚乳中直链淀粉含量,直链淀粉和支链淀粉分子综合作用的反映。可见,胶稠度是评价稻米蒸煮食味品质的重要指标,必须加强遗传改良。胶稠度测定依照国标GB22294-2008,利用大米淀粉经稀碱糊化、回生形成米胶,利用米胶流动性的差异,反映大米的胶稠度。......

2023-06-20

稻米品质分析检测上的应用,除了主要的无损检测技术外,还包括色谱分析技术、扫描电镜技术、质构分析技术等。在稻米品质检测分析中,常规的理化分析虽然操作起来繁琐,试剂量大,但必不可少。随着粮食物流过程品控追溯技术的研究,稻米物流环节的品质变化也备受关注,应综合利用各项检测技术,开发适用于稻米物流环节的简易型、通用性的检测设备。......

2023-06-20

在中国水稻育种过程中,稻米品质改良技术取得了较大进展,特别是两系法杂交水稻。但是,稻米品质改良仍存在以下问题:一是以常规育种技术为主,对目标性状(如AC)的选择准确性差,导致育种进程偏慢或改良效果甚微。二是主流的水稻品种米质通常难以符合市场的要求。在早籼稻品种中,同样存在AC含量过高或过低的问题,从而影响米饭的松软度和适口性。研究者明确了影响稻米食味品质的因素,根据人们的需求进行稻米品质的改良。......

2023-06-20

近年来,国内外研究者利用现代转基因工程技术,从降低直链淀粉含量角度改良稻米的食味品质。转基因技术可以创造不同类型的淀粉突变体,为稻米淀粉生物合成途径的遗传操作打下了基础,使定向改良稻米淀粉品质成为可能。稻米食味是由糊化温度、直链淀粉含量和胶稠度3个指标决定,为获得较好的食味品质性状,在利用转基因技术改良稻米食味品质时要考虑转入多个基因。......

2023-06-20

目前中国稻米年产量约占世界稻米年产量的37%,位居世界首位。为解决温饱问题,中国曾长期偏重于提高稻米产量,导致优质稻米品种的选育和稻米品质的研究起步较晚,稻米产业面临巨大的挑战和压力。近年来,水稻主要生产省份在品种审定时,把稻米品质作为一项主要限制指标。结果表明,同一类型土壤对不同品种、不同季别稻米品质的影响不一样。同一类型土壤中,晚稻米品质优于早稻米。......

2023-06-20

在采用杂交育种方法改良稻米食味品质时,应遵循以下两个前提条件。利用近红外光谱技术可以检测不同样品稻米的直链淀粉含量,从而筛选出食味品质优良的种质资源材料,并为品质育种服务。......

2023-06-20

中国作为世界上最大的稻米生产国和消费国,稻米的质量、稻米品质评价标准的制定与实施,对保障中国稻米生产安全起着至关重要的作用。稻米品质评价需要一个系统完整的标准体系,目前中国的稻米品质评价标准体系与日本、泰国相比还存在一定的差距。稻米研究专家应加大对稻米品质标准的研发,制定一套完整、系统和有效的标准体系,同时政府应加大领导和监控作用,保障能够按照标准体系生产优质高效的稻米,与国际接轨。......

2023-06-20

相关推荐