物质流分析方法为清洁性测度提供了可量化的依据,为可持续发展指标的构建提供了新思路。从物质流的角度出发,清洁性测度参数是指影响系统物质流的过程因素,通过揭示经济系统物质结构的组成和变化情况,反映系统的清洁生产水平。基于以上的分析,本书提出了建筑生命周期系统清洁性测度的过程参数。对拆除后的建筑旧材料进行充分再利用,是实现清洁生产的重要措施。......

2023-06-20

模型构建完成后,参数设定和模型检验是保证模型运行及其结果准确的关键工作。参数设定本质上是对系统中关系的量化处理,与参数模型不同,系统动力学模型是基于系统结构而非统计相关性,因此它对数据的依赖性相对较低,仅需要少量的、精度要求不高的初始数据便能运行。已有经验表明,一个因果关系正确的模型即使运用的仅仅是近似的参数值,一般也能产生符合实际的行为。因此,系统动力学模型非常适用于现实经济社会系统研究中出现数据缺乏、信息不足的情况,利用各要素之间的因果关系及有限的数据和一定的结构进行推算分析。

模型参数是描述总体特征的概括性数字度量,它是研究者想要了解的系统总体的某种特征值。为了分析系统行为,需要对模型中各个参数及其相互关系进行定量化处理。在模型调适中,参数的设定需与模型运行结合起来。参数设定方法有很多,依据不同参数的特点选择合适的确定方法。由于本书所研究的建筑系统清洁生产实施策略的主要目的在于观察其发展趋势,以及数据获取的限制,因此,本模型中大部分参数是以上海市数据为标准,建筑类型为高层建筑,面积设定为10 000平方米。

1.模型参数确定方法

模型中的参数类型有初始值、常数值、表函数等。为了简化模型参数,将那些随时间变化不明显的参数设定为常数值。这些参数一般是作为辅助变量,它可以影响模型中的其他参数,但不受其他参数的影响,如材料价格年均涨幅;为了处理模型中非线性问题,对于变量间关系不明显或某些需随时间变化的变量用表函数予以定义,如市场参考值。本模型参数估计采用了以下方法:

(1)直接确定法:模型中部分参数尤其是状态变量的初始值,本书主要是通过参考项目信息、现有文献以及各类政府机构统计报告而确定,如各项成本单价的初始值。

(2)一般统计方法:如线性回归法,在现实情况下,某些辅助变量没有直接的数据来源,可以采用一元或多元线性回归的方法进行分析,如材料的单位价格上涨幅度。

(3)加权平均值法:依据尽量简化模型的原则,可以对一些参数取平均值,如四个清洁生产参数是通过对大量的建设项目进行调查获取资料后,采用加权平均的方法进行赋值。

(4)逻辑推断法:在模型运行过程中,对于一些依赖于定性分析结果的参数,可以采用逻辑推断的方法来确定。本模型中的各项清洁生产投入分配系数(如设备水平系数)就是通过第4章的成本动因敏感度分析结果进行逻辑推断而确定的。

(5)专家评估法:对于以上方法都无法获得的参数,本研究根据实际情况对相关领域专家进行调研,并对结果进行相应处理进而取值,如现有建筑垃圾转化系数。

2.模型参数设定

本书所研究的建筑工程清洁生产实施SD模型的参数选取和确定是参考项目调研结果、全国性和部门行业统计报告以及相关文献资料,并进行适当推算最终确定的。以下为本模型中部分主要参数的取值情况说明。

1)清洁生产实施力度

在本研究中,清洁生产实施力度被看作与清洁生产绩效有直接的关系,在一定程度上反映了各项清洁生产指标的提高程度。清洁生产实施力度必须与所具备的清洁生产相关技术、管理、设备等因素有关,因此清洁生产实施力度的设定需要与实际情况相符合,而不应该取无限大。清洁生产实施力度在一定程度与环境保护投入比例相关,两者存在必然的关系。由此,本书依据各年度国家统计年鉴中建筑行业环境保护相关数据对清洁生产实施力度进行确定。

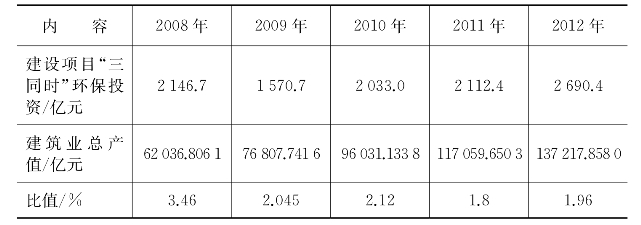

分析近五年(2008—2012年)建筑行业环保投入比例(见表6.2),即建设项目“三同时”环保投资与建筑业总产值的比值。结果表明,我国建筑行业投入比例范围为2%~4%,说明了我国建设行业环保投入力度处于较低的水平。根据对清洁生产的相关研究可知,清洁生产实施力度应为建筑行业环保投入比例的1.5~2倍。因此,本书中清洁生产实施力度的合理取值范围为:3%~8%。

表6.2 2008—2012年我国建筑行业环保投入比例

资料来源:《国家统计年鉴(2013)》。

2)清洁生产过程参数(φi)

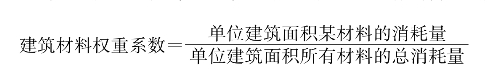

(1)建筑材料损耗率(φ1)。它是指材料在采购及使用过程中,必须考虑其因意外或人为因素造成的损耗(如分割、化整为零、自然损耗等)。不同建筑材料的损耗率不同,因此本书利用加权平均的方法设定建筑材料损耗率。对占主要地位的几种建筑材料进行损耗率加权平均,各材料的权重系数计算公式如下:

施工过程中主要建筑材料的损耗率及权重系数如表6.3所示,通过加权平均可以得到这四种主要建筑材料的综合损耗率为3.3%,而估算这四种材料占总的建筑材料的70%,因此,可以推算出总建筑材料的损耗率为4.72%。

表6.3 施工过程中主要的建筑材料损耗率

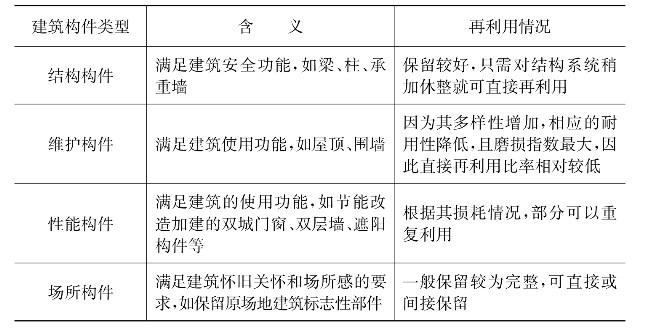

(2)建筑构件直接再利用率(φ2)。建筑构件直接再利用是指建筑经非破坏性拆解及适当的整修、维护后,保留原有构件形态,以“相同功能”或“不同功能”进行循环再利用。根据建筑构件层级理论,不同类型的建筑构件的再利用情况如表6.4所示。

表6.4 建筑构件的再利用情况

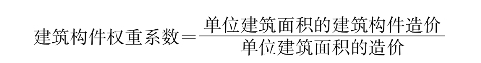

建筑构件直接再利用率同样可以通过对不同构件的回收利用率进行加权平均来获得。根据本书研究的目的,以及清洁生产系统动力模型的方程构建方式,建筑构件直接再利用率的权重系数计算公式如下:

如果已知各种建筑构件的直接再利用率,通过加权平均就可计算出总的建筑构件直接再利用率。由于目前我国关于建筑构件再利用情况的统计很少,无法获得确切的数据。因此,本书最终选择通过项目调查、资料查找和专家咨询来确定一个较为合理的值:2%。

(3)建筑垃圾回收利用率(φ3)。它是指建筑垃圾中可回收的材料比例,扣除最终处理的建筑垃圾以及直接再利用的构件后的可回收量。通过文献以及调查研究可知,近几年我国的建筑垃圾回收利用率在逐年提高。参考数据统计结果及相关领域专家的意见,本书模型中的建筑垃圾回收利用率的取值为49%。

(4)回收材料再生率(φ4)。它是指建筑回收材料经过各种加工后所生产出可重新利用的建筑材料的比例。建筑回收材料再生是通过先进的技术、设备和管理等措施,将建筑垃圾直接作为原料进行利用或对其进行再生利用。由于木材、钢筋、玻璃等建筑废物已有成熟的再生利用方式,且在建筑垃圾中所占比例较小,因此通常所说的建筑垃圾再生利用是指除了渣土外的三大废弃物——废混凝土、废砖瓦、废砂浆的再生利用。由于我国建筑垃圾再生行业起步晚,以及技术的不成熟,再生等级低,因此,建筑垃圾再生处理率还无法达到100%。通过对建筑垃圾再生加工厂的调研分析,以及专家咨询,最终确定本书模型中建筑回收材料的再生率为80%,即仍然有20%的建筑垃圾会在加工过程中产生。

(5)单位再生材料收益。单位再生材料收益与建筑垃圾再生利用等级密切相关,再生利用等级越高,再生材料替代原材料的比例越大,则单位再生材料收益越高;反之,单位再生材料收益越低。单位再生材料收益的计算公式为:

单位再生材料收益=单位面积材料价格×再生利用等级的影响目前我国建筑垃圾利用率较其他发达国家要低很多,主要以低等级利用方式为主。基于对目前建筑垃圾再生情况的研究,并征集该领域专家的意见,确定目前我国再生利用等级对单位再生材料利用的影响系数为35%。

3)成本动因相关系数

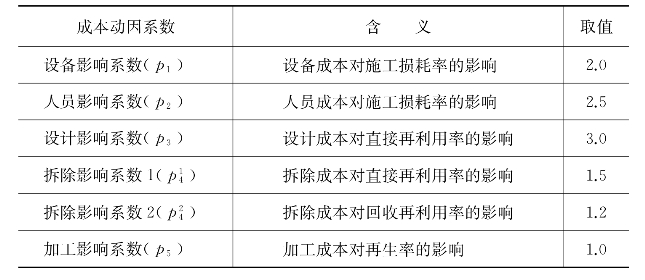

成本动因系数是表达某项成本动因对清洁生产系数的影响程度,从影响的性质上应该有“质”和“量”两类。本书模型中成本动因“质”上的变量为各项清洁生产投入分配系数。在本书的模型中,清洁生产实施的投入中主要涉及对5个因素的提高,分别为设计成本、设备成本、人员成本、拆除成本和加工成本。由于成本动因的敏感程度直接影响到各项清洁生产参数的投入比例,不敏感的成本动因投入比例可以相对大一些,而较为敏感的成本动因的投入比例可以相对小一点。清洁生产投入比例在一定程度上反映了清洁生产实施投入的主观倾向,从而对整个清洁生产实施趋势产生影响。本书采用逻辑推断法,依据第5章的成本动因敏感度分析结果进行逻辑推断,并结合专家评估法对其进行最终确定。最为敏感的成本动因——拆除成本和加工成本的投入比例都取值为0.3;而较为敏感的设备成本和设计成本的投入比例都取值为0.15;敏感度较大的人员成本投入比例为0.1,这五个投入比例之和为1。

而成本动因“量”上的变量则为成本因素的影响系数。由于技术水平、参数特点以及成熟程度等因素会使成本动因与清洁生产参数的改变量并不同步,如目前建筑行业人员素质要求水平较低,人员成本的提高会带来更大程度的施工损耗率的提高。本书模型中包含了6个成本动因系数,分别为:设备影响系数(p1)、人员影响系数(p2)、设计影响系数(p3)、拆除影响系数1( )、拆除影响系数2(

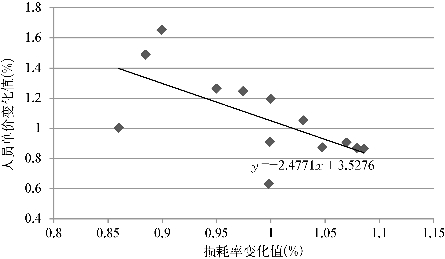

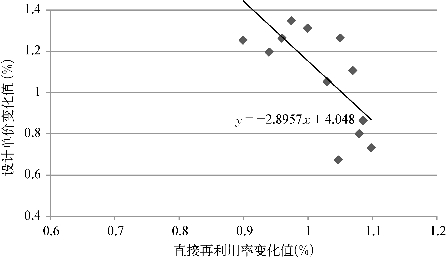

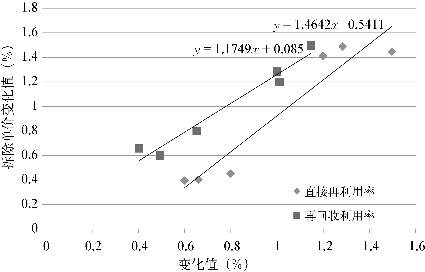

)、拆除影响系数2( )、加工影响系数(p5)。成本动因影响系数的取值,可以通过对一系列成本动因的数值以及对应的清洁生产参数数值进行比较分析,获得两者的关系。关于设备影响系数、人员影响系数以及设计影响系数的取值,本书通过对上海市工程项目进行数据调研,假定为线性关系并进行简单回归分析,并取整数确定。按照设备单价81.05元/平方米、人员单价569.77元/平方米、设计单价70.35元/平方米以及材料损耗率4.75%为参考标准,对各项单位成本变化量和损耗率变化量进行回归分析,结果分别如图6.1~图6.3所示,由此设备影响系数取值为2.0,人员影响系数取值为2.5,而设计影响系数取值为3.0。拆除影响系数是通过选择3个拆毁方式以及3个拆解方式的工程项目,分别对直接再利用率和回收再利用率进行回归分析,结果如图6.4所示,由此拆除影响系数1和拆除影响系数2分别取值为1.5和1.2。加工影响系数是通过对上海某两家建筑垃圾处理厂进行调查,对比分析不同加工档次所对应的建筑垃圾处理效果,结果显示加工成本增值与再生率变化量之间几乎为1∶1的关系。需要注意的是,这些数据具有一定的时效性,因此,针对不同技术背景要实时对这些数值进行调整。

)、加工影响系数(p5)。成本动因影响系数的取值,可以通过对一系列成本动因的数值以及对应的清洁生产参数数值进行比较分析,获得两者的关系。关于设备影响系数、人员影响系数以及设计影响系数的取值,本书通过对上海市工程项目进行数据调研,假定为线性关系并进行简单回归分析,并取整数确定。按照设备单价81.05元/平方米、人员单价569.77元/平方米、设计单价70.35元/平方米以及材料损耗率4.75%为参考标准,对各项单位成本变化量和损耗率变化量进行回归分析,结果分别如图6.1~图6.3所示,由此设备影响系数取值为2.0,人员影响系数取值为2.5,而设计影响系数取值为3.0。拆除影响系数是通过选择3个拆毁方式以及3个拆解方式的工程项目,分别对直接再利用率和回收再利用率进行回归分析,结果如图6.4所示,由此拆除影响系数1和拆除影响系数2分别取值为1.5和1.2。加工影响系数是通过对上海某两家建筑垃圾处理厂进行调查,对比分析不同加工档次所对应的建筑垃圾处理效果,结果显示加工成本增值与再生率变化量之间几乎为1∶1的关系。需要注意的是,这些数据具有一定的时效性,因此,针对不同技术背景要实时对这些数值进行调整。

图6.1 设备影响系数(p1)回归分析结果

图6.2 人员影响系数(p2)回归分析结果

图6.3 设计影响系数(p3)回归分析结果

图6.4 拆除影响系数( 与

与 )的回归分析结果

)的回归分析结果

表6.5 成本动因系数的含义和取值

由此,本书的清洁生产模型的主要参数的取值如表6.8所示。

表6.6 本书清洁生产模型部分主要参数取值

注:拆除单价包括了建筑垃圾现场分拣、整理等成本。

物质流分析方法为清洁性测度提供了可量化的依据,为可持续发展指标的构建提供了新思路。从物质流的角度出发,清洁性测度参数是指影响系统物质流的过程因素,通过揭示经济系统物质结构的组成和变化情况,反映系统的清洁生产水平。基于以上的分析,本书提出了建筑生命周期系统清洁性测度的过程参数。对拆除后的建筑旧材料进行充分再利用,是实现清洁生产的重要措施。......

2023-06-20

同时选择左侧“Optional Physics Models”中的Cell Quality Remediation,选择该项可以在计算时自动去除计算效果不好的网格,保证计算的准确度。所选择的模型均被追加到右侧的[Enabled Physics Models]中,如图4-99所示。这样虽然降低了收敛速度,但保证了计算精度。图4-96 计算域侧面滑移条件设定图4-97 移动壁面边界条件设定选择[Stopping Criteria]>[Maximum Steps]属性栏中的“Maximum Steps”项,设置计算步数为6000步,如图4-101所示。......

2023-10-17

参数快捷设定中的伺服设定、伺服调整、主轴设定、主轴调整、AICC调整的显示内容和设定操作与9.1节完全相同,其他栏参数的显示和快捷设定方法如下。伺服轴FSSB网络配置参数的显示和设定操作步骤如下:1)通过9.2.1节的快捷设定操作步骤1)、2),显示图9.2-1所示的CNC参数快捷设定栏目选择页面。......

2023-06-25

图9.1-1 CNC参数显示2.参数设定使能在CNC调试与维修时,需要进行CNC参数的设定。设定写入保护的CNC参数时,需要先通过CNC的数据显示和设定操作,取消参数保护功能。当需要通过CNC电源OFF/ON生效的参数被修改时,LCD将显示报警“PW0000”,报警同样不影响后续参数的设定操作,可继续进行下一步操作。......

2023-06-25

当数控机床的主轴部分发生故障时,维修人员可借助串行主轴的指令控制流程图来分析故障的部位或环节,有时还需要对串行主轴的参数进行设定、调整,甚至执行主轴参数的初始化。3)主轴最高速度:对应CNC参数#3741,设定主轴1挡的最高速度,非钳制速度。4)比例增益:为主轴电动机的标准参数。......

2023-06-23

模型参数的大小关系着水域纳污能力的确定和污染物减排工作量的大小,进一步关系着水功能区水质改善的问题。沧州市水功能区纳污能力计算模型各项参数的确定按照以下方法进行。......

2023-06-26

为了选择合适的基本尺寸,先测量入口长度。点击工具栏按钮。单击选择两点,测量模型入口宽度。如图3-14所示,点击树形模拟管理窗口中的[Contin-ua]>[Mesh 1]>[Reference Values]>[Base Size]。图3-13 入口长度图3-14 网格参数设定在图3-15的属性栏“Value”项输入:6.0mm。图3-15 Base Size尺寸图3-16 边界层总厚度边界层设置采用默认设置:层数设为2,增长比设为1.5。输入数值后按“Enter”键确定。注意,以上长度数值单位为mm。图3-17 边界层数目图3-18 边界层增长比......

2023-10-17

图10.2-7 PMC定时器设定显示a)8.4in LCD显示 b)10.4in LCD显示在定时器设定和显示页面,可通过如下软功能键选择所需的操作。在8.4in LCD上,光标所在位置的计数器注释可在附加信息行显示。bit1:数据组的写入保护设定。......

2023-06-25

相关推荐