地表水、地下水、海水等都可以作为冷却水水源,但作为循环冷却水,不同的工业、不同的生产设备、产品、不同的换热器等,对循环冷却水的水质要求也有所不同,不论哪种水源,都应进行净化处理,达到水质的基本要求。各类水体的水质标准见《地表水环境质量标准》。为避免与城镇供水、渔业用水等争水,循环冷却水的水源应取自Ⅳ类水体。......

2023-06-30

根据上节中介绍的冷却水特点,循环冷却水处理主要从沉积物控制、腐蚀控制、微生物控制三个主要方面入手。

1.沉积物控制

循环水中的沉积物主要指水垢、粘垢、污垢。水垢主要成分是CaCO3,污垢和粘垢主要是尘埃、泥沙、悬浮固体及微生物代谢产物。

(l)控制水垢形成及析出。

水垢的控制主要是指如何防止碳酸盐水垢等的形成及析出,主要有以下几种方法:

①排污。

冷却水在冷却塔中会被脱出CO2,引起碳酸盐含量增加,理论上各种水质都有其极限碳酸盐硬度,超过这个值碳酸钙就会从水中析出,因此,防垢的一种方法就是控制排污量,使得循环水中碳酸盐硬度始终小于此极限值。下面介绍排污量的估算方法。

为了使循环水中碳酸盐硬度始终小于此极限值,它的浓缩倍数的极限为

式中: ——循环水的碳酸盐硬度;

——循环水的碳酸盐硬度;

——补充水的碳酸盐硬度。

——补充水的碳酸盐硬度。

由式(7-53),最小排污率可按下式计算

![]()

用排污法解决结垢问题,无疑是一种最简单的措施。如果排污量不大,水源水量足以补充此损失量,而且在经济上也是合适的,则此法是可取的,否则应采用其它措施。

②在冷却水中去除成垢的钙、镁等离子。

从冷却水中去除钙离子的主要方法主要以下两种:

a.离子交换法。

采用的树脂多为钠型阳离子树脂。硬水通过交换树脂,去除Ca2+、Mg2等,使水软化。

当原水浊度较高时,在离子交换前需经混凝、过滤等预处理,这就增加了其复杂性,要对其经济性进行分析。

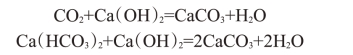

b.石灰处理。

补充水进入冷却水系统前,在预处理时投加石灰,能去除水中的碳酸氢钙,反应式为

经石灰处理的水,由于碳酸盐硬度降低,可以减轻它在循环水系统中的结垢倾向。但经石灰处理的水,有时是碳酸钙的过饱和溶液,因此它在循环水系统中受热、蒸发和逗留的过程中,仍有可能出现碳酸钙沉淀。

为了消除石灰处理水的不稳定性,可以用添加少量酸液的办法,以保持水中钙离子和碳酸根离子呈现不饱和的状态,这称为水质再稳定处理。投加石灰所耗成本低,但灰尘大、劳动条件差。

c.零排污。

零排污指排污水经软化处理去除硬度和二氧化硅后再回到循环系统中,只须排除软化沉渣。零排污有两个办法,一个是把排污点设在来自换热器的管线上,热的排污水有利于软化过程,另一个是排污水与旁流水混合进行软化处理。旁流水指从循环流量中分出一部分流量来进行处理,该部分流量一般为总流量的1%~5%,处理的目的主要是去除悬浮固体。

由于零排污的实施,现在国外的一些循环系统的浓缩倍数已达25~50,某些甚至达到100以上。

③循环水水质调整。

a.加酸处理。

常用的酸是硫酸,盐酸会带入氯离子,增加水的腐蚀性,硝酸则会带入硝酸根,促进硝化细菌的繁殖。其他酸如柠檬酸和氨基磺酸也可应用,但不普及。

硫酸与水中碳酸氢盐的反应为Ca(HCO3)2+H2SO4=CaSO4+2CO2+2H2O。加酸量并不需要使水中的碳酸氢根完全中和,只要使留下的碳酸氢钙在运行中不结垢即可。为不致加酸过多,最好采用自动控制装置。

b.通CO2气。

有些工厂在生产过程中会产生多余的CO2气,有的烟道气中也含有相当多的CO2气,如果将CO2气或烟道气通入冷却水中,则可使下列平衡向左进行,从而稳定了重碳酸盐,反应式为Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2+H2O。

④投加阻垢剂。

在冷却水系统中或其它受热面上结垢都包括盐类结晶的作用,晶体形成的步骤会影响垢的形成,即形成过饱和溶液,生成晶核,晶核长大形成晶体。投加阻垢剂就是控制这些步骤中的一个或几个步骤,达到防垢的目的。阻垢剂主要可分为增溶、分散和结晶改良三类。增溶和分散都是使结垢成分处于溶解或分散悬浮状态,仍然保持在水中。结晶改良则是为了使结垢成分转化成泥渣。常用的阻垢剂有:

a.含有羧基和羟基的天然高分子物质,如丹宁、淀粉、木质素经过加工改良后的混合物,水解性好,分散度大,能吸附、鳌合、分散成垢物质。

b.无机阻垢剂,以直链状的聚合磷酸盐为代表,它们在水中离解成的阴离子能与水中的钙、镁离子或其盐的粒子形成鳌合环,或能吸附在碳酸钙的晶体上,阻止其长大。

c.有机磷酸盐阻垢剂,其既具有很好的缓蚀性能又具有优异的阻垢性能,常用的有,氨基三甲叉磷酸盐(ATMP)、乙二胺四甲叉磷酸盐(EDTMP)、二乙烯五甲叉磷酸盐(DETPMP)、羟基乙叉二磷酸盐(HEDP),还有含硫、硅、羧羧基的有机磷酸盐。

d.聚合羧基类阻垢剂。主要有聚丙稀酸盐、聚甲基丙稀酸盐、水解聚马来酸酐等,这些物质在投加量很低的情况下就有极佳的阻垢性能,生物降解性也好。

e.共聚物类阻垢剂。这类物质主要由含有羟酸类单体和含有磺酸、酰胺、羟基、醚等不同单体共聚得到的水溶性共聚物或其盐。它们除了分散碳酸钙垢外,还可以分散锌盐垢、磷酸盐垢、金属氧化物、泥沙微粒等固态物质。常用的有马来酸与丙稀酸共聚物、丙烯酸/丙烯酸羟乙(丙)酯共聚物、丙烯酸/磺酸共聚物等。

⑤物理处理技术。

物理处理技术主要针对碳酸盐水垢为主的水质,优点是不产生环境污染问题,有磁化处理技术、电子除垢仪等。

(2)污垢与粘垢的控制。

污垢与粘垢的控制,上面提到的排污、旁路处理等方法同样适用,同时应该从源头入手,要尽量使冷却塔周围空气清洁,避免粉尘、砂土等杂物带进冷却塔,还可投加分散剂、表面活性剂等。由于这类污染物中的淤泥等与微生物、金属腐蚀等有关,所以,控制金属腐蚀和微生物生长也是其控制的主要内容。

2.金属腐蚀控制

在冷却水系统中防止热交换器金属腐蚀的方法有阴极保护、牺牲阳极、涂层覆盖和缓蚀剂处理等办法,其中以缓蚀剂处理法最为常见并且效果显著。缓蚀的机理是在腐蚀电池的阳极或阴极部位覆盖一层保护膜,从而抑制了腐蚀过程。

缓蚀剂的分类方法有多种(如表7-2所示),按成分可分为有机缓蚀剂和无机缓蚀剂两大类,无机缓蚀剂包括铬酸盐、磷酸盐、锌盐和磷酸盐等,有机缓蚀剂包括胺化合物、膦酸盐、膦羧酸化合物、醛化物、咪唑、噻唑等杂环化合物。按所形成的膜不同有氧化物膜、沉淀膜和吸附膜3种类型。铬酸盐所形成的膜属于氧化物膜,磷酸盐、铝酸盐与锌酸盐等则形成沉淀膜型,有机胺类缓蚀剂则形成吸附膜型。按缓蚀剂抑制腐蚀的反应是阴极反应还是阳极反应可以分为阴极、阳极及两者兼有型缓蚀剂,在阳极形成保护膜的缓蚀剂称为阳极缓蚀剂,在阴极形成膜的则称阴极缓蚀剂。因为阳极是受腐蚀的极,如果缓蚀剂的剂量不够在系统中全部阳极部位形成膜的话,则无膜的阳极部位将由于受到全部腐蚀过程的集中侵蚀作用而迅速穿孔,情况甚至比不投加缓蚀剂还坏。在使用阳极缓蚀剂时必须特别注意。缓蚀剂实际使用时有一个最佳剂量,使用前要经过严格的设计和科学实验。

表7-2 常用缓蚀荆的种类

①铬酸盐。

常用的铬酸盐指铬酸钠Na2CrO4,铬酸钾K2CrO4、重铬酸钠Na2CrO7及重铬酸钾K2CrO7。起缓蚀作用的是阴离子。

铬酸盐具有阳极缓蚀剂及阴极缓蚀剂的双重性能。在相当高的剂量时,是一种很有效的钝化缓蚀剂,但在低剂量时,则起阴极缓蚀剂的作用。钝化剂的起始用量达0.5~1g/L,并逐渐减到0.2~0.25g/L的正常运行浓度。铬酸盐使用的pH值范围较广,在6~11内都适应,正常运行声范围为7.5~9.5。钝化剂有一个临界值用量,低于这个用量时,则有引起坑蚀的危险。

低剂量的铬酸盐虽然起阴极缓蚀剂的作用,但往往是和其他缓蚀剂配合使用,而不单独使用。单独使用时,剂量会过高。

铬酸盐起钝化作用的原理是由于在阳极部位形成一层掺有氧化铬的三氧化二铁保护膜,从而抑制了腐蚀过程。铬酸盐的阴极缓蚀作用则解释为吸附一层铬酸盐保护膜的作用,作为钝化剂使用时,铬酸盐对于铁、铜及铜合金、铝等金属都能起缓蚀作用。

②磷酸盐。

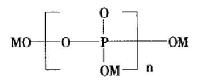

指具有如下一类结构的化合物

n平均值为14~16。M为Na或K。

作为阻垢剂的聚磷酸盐,有很强的鳌合能力,能与钙、镁、锌等二价离子形成稳定的鳌合物。聚磷酸盐有阈限效应,缓蚀用量为10~15mg/L(按 计算)。pH值应该控制在5~7内。当循环水系统中有铜或者铜合金设备时,pH值应该取6.7~7。聚磷酸钠是一种阴极缓蚀剂。缓蚀的机理目前认为是,聚磷酸根与水中钙离子缔合成一种带正电的胶体粒子,因而向腐蚀的阴极部位运动,并沉淀在阴极部位,起了阴极极化的作用。当这层沉积膜逐渐加厚时,腐蚀电流也就逐渐减弱,沉积也就缓慢下来,因而沉淀的厚度也就自动地控制住了。因此,在采用聚磷酸钠为缓蚀剂时,水中应该有一定浓度的Ca2+或Mg2+,而少量的铁离子也起了促进缓蚀作用。水中Ca2+浓度与聚磷酸钠浓度之比至少应为0.2,最好能达0.5。

计算)。pH值应该控制在5~7内。当循环水系统中有铜或者铜合金设备时,pH值应该取6.7~7。聚磷酸钠是一种阴极缓蚀剂。缓蚀的机理目前认为是,聚磷酸根与水中钙离子缔合成一种带正电的胶体粒子,因而向腐蚀的阴极部位运动,并沉淀在阴极部位,起了阴极极化的作用。当这层沉积膜逐渐加厚时,腐蚀电流也就逐渐减弱,沉积也就缓慢下来,因而沉淀的厚度也就自动地控制住了。因此,在采用聚磷酸钠为缓蚀剂时,水中应该有一定浓度的Ca2+或Mg2+,而少量的铁离子也起了促进缓蚀作用。水中Ca2+浓度与聚磷酸钠浓度之比至少应为0.2,最好能达0.5。

聚磷酸盐是一种应用广,使用经验丰富的缓蚀剂,但值得注意的是聚磷酸盐会水解为正磷酸盐,从而使其浓度降低,尤其在高温条件下会加速,另外聚磷酸盐及其水解产物正磷酸盐都是微生物的营养成分,会引起微生物的生长,须注意控制微生物的生长。

③有机胺类。

用于冷却水系统中的有机胺类分子中一般含有一个憎水性的碳链(C8~C20)烷基和一个亲水性的氨基。亲水性的氨基易被吸附在金属表面形成单分子薄层吸附膜而起缓蚀作用。胺的使用浓度约为20~100mg/L。由于这是靠吸附层来进行缓蚀,而吸附层在温度升高时容易被破坏,所以这类缓蚀剂应用时受温度的限制,一般不能超过50℃,另外表面有油或污泥也会影响缓蚀层的形成,这是其应用的局限性。

④复合缓蚀药剂。

在现代的循环冷却水处理中,很少单用一种药剂来控制腐蚀过程,对循环水处理药剂的配方必须综合考虑腐蚀、结垢和微生物的控制,单一药剂是不能同时解决这些问题的,同时,利用两种药剂以上的配方,利用药剂间的协同作用可以减少剂量,不仅取得经济效益,还可以提高处理效果,因此目前出现了许多复合缓蚀剂,主要有锌/铬酸盐、锌/聚磷酸盐、聚磷酸盐/PO4、锌/AMP、AMP/HEDP、聚磷酸盐/HEDP等。

3.生物污垢及其控制

(1)生物污垢。

循环冷却水系统中的微生物大体可分为藻类、细菌和真菌三大类。冷却水系统具备藻类繁殖的三个基本条件,即空气、阳光和水,藻类在构筑物上不断繁殖和脱落,易于在冷却水系统中形成污垢,危害很大。冷却水中的细菌有多种,按需氧情况分为好氧、厌氧和兼性细菌。冷却塔内的温度、营养物质也使细菌得以生长,细菌代谢会产生粘液,会导致粘垢的生成,而这类物质和水中的悬浮物粘合起来,会附着在金属表面。真菌没有叶绿素,不能进行光合作用,大部分菌体都寄存在植物的遗骸上,真菌大量繁殖时可以形成棉团状,附着于金属表面和管道上。上述微生物在冷却水系统大量繁殖,就会形成生物污垢,此垢会隔断化学药剂与金属的接触,使化学处理效果不能很好的发挥,同时会带来换热设备的垢下腐蚀,所以必须对生物生长繁殖加以有效控制。

(2)杀生剂。

添加杀生剂是控制微生物生长的主要方法之一。优良的冷却水杀生剂应具备以下条件:可杀死或抑制冷却水中所有的微生物,具有广谱性;不易与冷却水中其他杂质反应;不会引起木材腐蚀;能快速降解为无毒性的物质;经济性好。

由于这些要求,可用于冷却水杀菌剂的药品不多,一般人们把冷却水杀生剂分为氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂。

①氧化性杀生剂。

氧化型的杀菌剂是一种氧化剂,对水中可以氧化的物质都起氧化作用。由于氧化作用消耗了一部分杀菌剂,因此降低了它的杀菌效果。以下介绍常见的几种氧化性杀生剂。

a.氯。

氯是冷却水处理中常用的杀生剂。氯是一种强氧化剂,能穿透细胞壁,与细胞质反应,它对所有活的有机体都具有毒性,氯除本身具有强氧化性外,还可以在水中离解为次氯酸和盐酸,但当pH升高时,次氯酸会转化为次氯酸根离子,会使杀菌能力降低。以氯为主的微生物控制中,pH值在6.5~7.5范围最佳,pH<6.5时,虽能提高氯的杀菌效果,但金属的腐蚀速度将增加。为杀死换热器中的微生物,系统中要保持一定量的余氯。在各种具体条件下,适宜的余氯量应通过实验确定。下面介绍一些冷却水加氯处理的一些经验参数。在直流冷却水处理中,以0.5~2h为一个加氯处理周期,在这个周期内保持余氯量为0.3~0.8mg/L。在循环冷却水的处理中,余氯在热回水中的浓度,每天至少保持0.5~1.0mg/L的自由性余氯1h。这些只是大致的情况,具体的投药量只能在具体生产条件下找出来,而污染严重的水,投药量必然要增加。

b.次氯酸盐。

冷却水系统中常用的次氯酸盐有次氛酸钠、次氯酸钙和漂白粉。一般在冷却水用量较小的情况下,可以用次氯酸盐作为杀菌剂,这样可以避免为了防止氯气泄漏而采取的许多安全措施。近年来,次氯酸盐也常用来处理和剥离设备或管道中的枯垢,因此次氯酸盐也是一种粘垢剥离剂。

次氯酸盐在冷却水系统中能生成次氯酸和次氯酸根离子,它们的生成量是冷却水pH值的函数,pH值降低,次氯酸的生成量增加,次氯酸根生成最减少;pH值升高,情况相反。次氛酸盐的杀菌效能和氯相似,使用中pH值也是重要的控制参数。

c.二氧化氯。

用于冷却水杀菌时,二氧化氯与氯相比,有以下特点:二氧化氯的杀菌能力比氯强,且可杀死孢子和病毒;二氧化氯的杀菌性能与水的pH值无很大关系,在pH值为6~10范围内都有效;二氧化氯不与氨、大多数胺起反应,故即使水中有这些物质存在,也能保证它的杀菌能力,而且不像氯那样产生氯化有机物致癌物质;二氧化氯无论是液体还是气体都不稳定,运输时容易发生爆炸事故,因此,二氧化氯必须在现场制备和使用。

d.臭氧。

臭氧的化学性质活泼,具有强氧化性。它溶于水时可以杀死水中微生物,其杀菌能力强,速度快,近年来研究发现其还有阻垢和缓蚀作用。虽然如此,因制造臭氧的耗电量大,成本高,所以至今在冷却水处理系统中还没有广泛应用。

e.溴及溴化物。

以溴及溴化物代替氯主要是为适应碱性冷却水处理的需要,在碱性或高pH值时,氯的杀菌能力降低。

目前可供冷却水处理的溴化物杀生剂有卤化海因、活性溴化物等。

②非氧化性杀生剂。

在某些情况下,非氧化性杀生剂比氧化性杀生剂更有效或更方便。在许多冷却水系统中常将二者联合使用。以下介绍几种常见的非氧化性杀生剂。

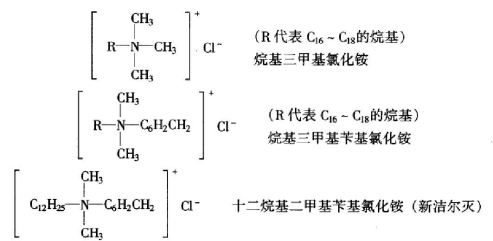

a.季铵盐。

季铵盐类化合物很多,都可以用作杀菌剂。在循环水处理中,常用的有:

季铵盐是一种阳离子型的表面活性剂,具有渗透微生物内部的性质,而且容易吸附在带负电的微生物表面。微生物的生理过程由于受到季铵盐的干扰而发生变化,这是季铵盐杀菌的机理。由于季铵盐类具有渗透的性质,所以往往和其他杀菌剂同时使用以取得更好的杀菌效果,另外,在碱性pH范围,季铵盐类杀菌灭藻效果更佳。由于季铵盐具有表面活性,因此当水中含有大量灰尘、碎屑、油等杂质时,季铵盐会与这些物质相互吸附而降低其杀菌能力。当循环水中含盐量较高以及存在蛋白质及其它一些有机物等,也会降低季铵盐类的杀菌效果。季铵盐使用剂量往往比较高,而剂量高时会引起起泡的现象。

b.氯酚类。

在循环水中常用的氯酚杀菌剂为三氯酚钠及五氯酚钠,其中五氯酚钠的应用最广泛。五氯酚钠为一种易溶解的稳定化合物,并与循环水中出现的大多数化学药品和杂质都不起反应。另外一些氯酚化合物,也可以在循环水中用作杀菌剂。用氯酚化合物做杀菌剂的剂量都比较高,一般达几十毫克了升。

把数种氯酚化合物和一些表面活性剂复合使用,组成复方杀菌剂,可以增加杀菌效果,因为表面活性剂降低了细胞壁缝隙的张力,从而增大了氯酚穿透细胞壁的速度,这样可以降低杀菌剂的用量。

有关工业水处理技术的文章

地表水、地下水、海水等都可以作为冷却水水源,但作为循环冷却水,不同的工业、不同的生产设备、产品、不同的换热器等,对循环冷却水的水质要求也有所不同,不论哪种水源,都应进行净化处理,达到水质的基本要求。各类水体的水质标准见《地表水环境质量标准》。为避免与城镇供水、渔业用水等争水,循环冷却水的水源应取自Ⅳ类水体。......

2023-06-30

3.采取物理方法杀灭循环冷却水系统中的微生物磁场水处理技术是一种高效、节能、绿色、环保的物理灭菌法,是相对成熟的一种物理灭菌法,该技术直接向循环水中通入微电流,利用高频电磁场击破微生物的细胞壁而杀灭微生物。......

2023-06-30

循环冷却水中的结垢、腐蚀和微生物问题三大危害会导致循环冷却水系统效率和寿命的降低,对工业生产过程产生巨大的危害。因此,为了保证工业循环水安全行运,必须对其进行严格控制,其中微生物的有效控制是循环冷却水处理技术中重要一环,必须控制其生长繁殖。其中控制循环冷却水系统中的微生物的生长当前标准的做法是使用化学杀生物剂。......

2023-06-30

表2-32 循环冷却水的水质标准(续)(续)注:1.甲基橙碱度以CaCO3计。目前长炉龄冲天炉循环冷却水主要来自城市自来水与工厂自采地下水两种。一般生活饮用水的酸碱度基本符合长炉龄冲天炉冷却水的要求,但其总硬度往往不符合工业冷却水的要求。如果采用工厂自采地下水作为循环冷却水,由于地下水受地理环境、周边水体等条件的影响,其性能差异较大,使用前务必进行水质化验,确认水质符合要求。......

2023-06-24

随着系统的运行,循环冷却水中盐量逐渐提高,引起浓缩作用。循环水在冷却构筑物中是降温过程,水温降低时,水中平衡CO2需氧量也降低,此时水中的CO2具有腐蚀性。循环冷却水处理要解决的主要问题是对腐蚀、沉积物、微生物的控制,由于三者之间存在着相互影响,因此实际中需采用综合方法进行处理。......

2023-08-30

在缺水地区设计大型的循环冷却水处理系统时可考虑离子交换法。离子交换法就是让水通过离子交换树脂,将Ca2+、Mg2+从水中置换出来并结合在树脂上,达到从水中除去Ca2+、Mg2+的目的。弱酸H-Na离子交换系统中的COOH基团对水中碳酸盐硬度有较强的交换能力,可以除去水中的碳酸盐硬度,含盐量相应降低。通过再生后,饱和失效的交换树脂又恢复为钠型阳离子交换树脂。......

2023-06-30

对切削加工区加注冷却介质的目的主要是冷却、润滑、排屑和被加工面的防锈保护,从而达到保护刀具,减少切削热,提高工件加工质量和生产率之目的。切削加工的冷却方法大体上可以理解为三种:湿式浇注冷却、自然冷却和干(亚干)式冷却。自然冷却 在切削加工中仅依靠自然环境冷却作用满足加工要求,这主要是相对目前加注切削液冷却切削方法而言,除自然环境外切削加工时不加任何“修饰”完成加工任务,如对铸铁材料的传统加工工艺。......

2023-06-25

另外,循环水系统环境条件如温度和pH又较适合多数微生物生长,导致冷却水系统中微生物迅速繁殖,水质恶化,加快了金属腐蚀,进而引发微生物结垢和腐蚀等一系列危害。以下介绍几种工业循环冷却水中常出现的微生物。所以异氧菌属于黏液型细菌,所产生的黏液对循环冷却水系统危害很大。在循环冷却水系统中,金属表面和沉积物之间往往缺氧,以硫酸盐还原菌为主的厌氧菌得以繁殖,当温度为25~30℃时,繁殖更快。......

2023-06-30

相关推荐