金属氧化生成的氧化物薄膜的性质取决于氧化物薄膜分子的体积与生成此氧化物薄膜所消耗的金属体积之比,这个比值又称为Piling-Bedworth比,常用φ表示。一般认为要生成致密的氧化物薄膜,φ应该在1.2~2.0之间,此时生成的氧化物薄膜体积膨胀不大,又受到微小的压应力,能较好地阻止金属与氧的进一步接触。除此之外,金属氧化物薄膜能否有效地保护金属基体,还取决于该金属氧化物薄膜的物理性质以及与金属的结合力。......

2023-06-23

1.物理性质

单位质量活性炭所具有的表面积称为比表面积(m2/g),吸附剂和催化剂载体都希望具有大的比表面积。活性炭由于其独特的制造工艺拥有巨大的比表面积,因而具有良好的吸附性能。一般活性炭的比表面积可达到1000m2/g以上。

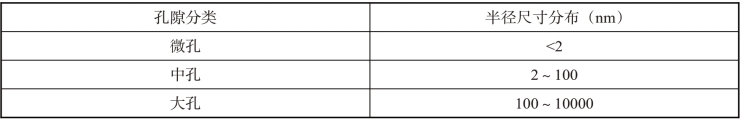

表4-1 活性炭孔隙分类

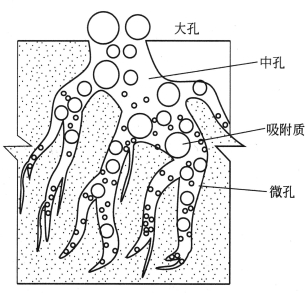

图4-2 活性炭孔隙分布示意图

活性炭的重要特征是具有发达的孔隙结构。活性炭的孔隙可分为三类,即微孔、中孔和大孔。不同孔径的孔隙有利于吸附不同直径分子。一般来说,活性炭的大孔和中孔可以被较大的吸附质所利用,而微孔可以被较小的吸附质所利用。各种孔隙分布如图4-2所示。

根据粒度大小可以将活性炭分为粒状炭和粉末炭。一般粉末炭的直径小于0.074mm(即200目),粒状炭的直径大于0.1mm(大于140目)。粉末炭颗粒小,与吸附质接触充分,因而吸附速度快,吸附效果好。然而粒状炭有利于再生,而粉末炭由于其粒度太小,回收和再利用均比较困难。粒度分布是关于活性炭的另一个参数。粒度分布对于粒状炭的性能有一定影响,一般粒径越小吸附速度越快。因此,在实际中应根据需要和试验确定活性炭的粒度大小。

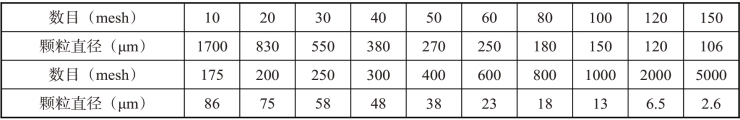

目数表示每平方英寸面积上孔的数目。50目就是指每平方英寸面积上的孔眼数是50个,目数越高孔眼数越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网颗粒的直径,目数越高粒径越小。一般常使用的目数和颗粒直径的粗略对应估算方法:目数×孔径(μm)=15000。实际目数和颗粒直径的对应值见表4-2。

表4-2 常用颗粒目数与颗粒直径对照表

活性炭密度分为视密度和湿密度。视密度(或称为堆密度)是包括活性炭及堆放间隙在内的密度,典型的活性炭视密度范围在350~500g/mL;真密度是去除了堆放间隙后活性炭本身的密度。活性炭自身孔隙中充满水时测得的密度称为湿密度,湿密度将决定活性炭在反冲洗过程中的膨胀或者流化程度。粒状活性炭床反冲洗排干水后的床密度也是一个非常实用的参数,因为它将决定一个活性炭滤床或者反应器所需要的活性炭量。

强度对于粒状炭也很重要。在反冲洗、运输以及再生过程中,强度太小将会造成更多的损耗。由于强度不够造成的过度损耗会降低活性炭使用的经济性。

灰分一般表明了活性炭中无机成分的含量。一般优质活性炭的灰分比较低,在5%~8%。

2.化学性质

活性炭的化学性质一般是指活性炭的表面性质。在活性炭生产过程中,由于氧化及活化作用,在活性炭中形成了复杂的孔状结构,同时还在活性炭表面形成了复杂的含氧官能团以及碳氢化合物,包括羧基、酚羟基、醚类、酯以及环状过氧化物。这些官能团的存在及相对数量的多少,将决定活性炭的极性强弱以及吸附性能。从相似相溶原理看,具有弱极性、中性及非极性表面的活性炭对非极性的分子吸附能力比较强,而对极性分子以及离子的吸附能力比较弱。

一般把活性炭的表面氧化物分成酸性和碱性两大类,并按这种分类解释活性炭的吸附作用。酸性官能团有:羧基、酚羟基、醌型羧基、正内酯基、荧光型内酯基、羧酸酐基及环式过氧基等,其中羧酸基、内酯基及酚羟基被多次报导为主要酸性氧化物。对于碱性氧化物的说法有一些分歧。活性炭中氢和氧的存在对活性炭的吸附及其他特性有很大的影响。在炭化及活化的过程中,由于氢、氧与碳以化学键结合,使活性炭表面上形成各种有机官能团形式的氧化物及碳氢化合物,这些氧化物使活性炭与吸附质分子发生化学作用,显示出活性炭的选择吸附性。活性炭表面的这些氧化物主要是在活化和后处理(酸洗或碱洗)过程中产生的,活性炭在后处理时对酸、碱的吸附量,与活化温度有密切关系。因此,活性炭表面的氧化物成分主要受活化过程的影响。一般温度在300~500℃下用湿空气制造的活性炭中,酸性氧化物占优势;而温度在800~900℃下,用空气、蒸汽或二氧化碳为活化氧化剂所制造的活性炭中,碱性氧化物占优势;温度在500~800℃之间制造的活性炭则具有两性性质。

酸性氧化物使活性炭具有极性,因之倾向于吸附极性较强的化合物。特别应该注意的是那些类似羧基的基团,这些带极性的基团易于吸附带有极性的水,因而阻碍了从水溶液中吸附非极性物质。但当水中含有极性更强的物质时,由于酸性基团与它们间形成的氢键比和水之间所形成的氢键强,就可能置换水而被吸附。为了避免形成更多的类似羧基的基团,妨碍吸附非极性有机物,活化温度必须控制在900℃附近。活性炭表面的金属离子部位带有正电荷,对那些带有过剩电子部位的分子有吸引力,可以提高活性炭吸附速率。

3.吸附性质

通常用来表征活性炭吸附性质的参数有亚甲蓝吸附值、碘吸附值、苯酚吸附值、BET比表面积等,具体数值参见《煤质颗粒活性炭》GBT7701-2008,测试方法参见《煤质颗粒活性炭实验方法》GB/T7702-2008。

(1)亚甲蓝吸附值。

亚甲蓝吸附值是指在规定的试验条件下,活性炭与亚甲蓝溶液充分吸附后,亚甲蓝溶液剩余浓度达到规定范围时,每克活性炭吸附亚甲蓝的毫克数。亚甲蓝相对分子质量为319.85,分子直径较大,一般认为其主要吸附在孔径相对较大的中孔内,数值的高低主要表征活性炭的中孔数量的多少。其测试方法是称取一定量的活性炭样与已知浓度的亚甲基蓝溶液充分混合吸附后,利用分光光度计测试亚甲基蓝溶液浓度变化,计算出每克活性炭样吸附亚甲基蓝的毫克数。

(2)碘吸附值。

碘吸附值指在规定的试验条件下,活性炭与碘液充分振荡吸附后,活性炭吸附碘的毫克数。碘的相对分子质量为253.81,分子直径较小,一般认为其数值高低与活性炭中微孔的多少有很好的关联性。其测定原理是在规定条件下,定量的活性炭试样与碘标准溶液充分振荡吸附后,用滴定法测定溶液中剩余碘量,求出每个试样吸附碘的毫克数,绘制吸附等温线,用剩余浓度为0.02mol/L时每个试样吸附的碘量表示活性炭对碘的吸附值。

(3)苯酚吸附值。

苯酚吸附值指在规定的试验条件下,每克活性炭吸附苯酚的毫克数。苯酚相对分子质量为94.11,分子直径小,一般认为其主要吸附在孔径相对较小的微孔内,数值的高低主要表征活性炭的微孔数量的多少。其测定原理是将试样与苯酚溶液充分振荡吸附,过滤,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,求出每克试样吸附苯酚的毫克数。

(4)BET(Brunauer-Emmet-Teller)比表面积。

BET比表面积是一个理论上非常有用的参数,其物理意义是在活性炭表面饱和吸附一层氮气分子时氮气分子所占据的活性炭表面积。在假定活性炭表面覆盖一层氮分子并已知单位数量氮气分子所占表面积的情况下,可以根据氮气吸附量来确定BET面积。BET面积是针对氮气分子而言的,在水处理中,许多吸附质的分子尺度远远大于氮气分子,因此,并不是所有BET面积都可以在水处理过程中得到应用。

另外还有一些参数用来评价活性炭的吸附性能,如糖蜜值、单宁酸吸附值、四氯化碳吸附值等。在活性炭应用过程中,应结合水体中目标污染物的浓度和实际水质条件,测试活性炭对目标污染物的吸附性质,对于活性炭在实际工程中应用具有很好的指导意义。

有关工业水处理技术的文章

金属氧化生成的氧化物薄膜的性质取决于氧化物薄膜分子的体积与生成此氧化物薄膜所消耗的金属体积之比,这个比值又称为Piling-Bedworth比,常用φ表示。一般认为要生成致密的氧化物薄膜,φ应该在1.2~2.0之间,此时生成的氧化物薄膜体积膨胀不大,又受到微小的压应力,能较好地阻止金属与氧的进一步接触。除此之外,金属氧化物薄膜能否有效地保护金属基体,还取决于该金属氧化物薄膜的物理性质以及与金属的结合力。......

2023-06-23

(一) 土的颗粒分类根据土的颗粒级配,土可分为碎石类土、砂土和黏性土。表4-1土的颗粒分类(二) 土的松实关系自然状态下的土,经开挖扰动之后,因土体变得松散而使体积增大,这种性质叫做土的松散性,各种土的松散系数见表4-2。例如,在填筑拦河坝时,从土区取1m3的自然方,经过挖松运至坝体进行碾压后的实体方,就小于原1m3的自然方,这种性质叫做土的可缩性。......

2023-06-29

[19]三种类型的分析解说同案被告与证人关系均显得有失偏颇,而同案被告的口供与证人证言的区分,关键还是言词证据的内容,言词证据的内容决定于主体身份。证人证言与同案被告口供是由两个不同身份的主体产生的言词证据,证人与被告人的主体身份反映着证人、被告人与案件的利害关系以及诉讼地位的差别。......

2023-08-10

理想气体因不存在分子间的相互引力,其状态处于纯正状态,还是处于混合气的状态,各成分的运动不受其他成分的影响,因此热力学性质不会发生变化。混合气的状态规定为独立状态量和各成分气体的混合比率这两种。把式和式各用总质量m和总摩尔数n进行除法运算,可以推导出:即,混合气所有成分的质量百分比和摩尔数百分比总和为1。......

2023-06-28

由于脂肪没有完全代谢,是牛乳中的胴体类物质过分增加而引起的。新鲜乳的酸度称为固有酸度或自然酸度,这种酸度与贮存过程中因微生物繁殖所产生的酸无关。......

2023-06-15

纳米粒子体积小,所包含的原子数很少,相应的质量也极小,因此许多现象不能用包含有无限个原子的块状物质的性质进行说明。但大量的实验观察和理论论证发现,纳米粒子的熔点会下降,尤其是处于纳米尺度的粒子的熔点会大大低于其块体材料。......

2023-06-20

省略句是句子的一类。隐含而没有说出来,与没有而说不出来不同;前者是省略句,后者是无主句。省略句所以能省略,是由于我们运用语言时常常遵循经济的原则:“辞达而已矣。”因为“宜于用”,所以省略句只是与一般的不省略的句子结构不同,并不因此就可以说是不正常的句子。因此,对于省略句,我们拿它与一般的不省略的句子比较的时候,也可以说它省去了什么;但是不必说它必须补上些什么才能成为正常的句子。......

2023-08-07

型焦 型焦是由煤粉等原料加压成型煤,再经焦化处理制成的一种新型焦炭。将焦炭再次隔绝空气加热到850℃以上,从中析出挥发物,剩余部分系固定碳和灰分。焦炭水分应力求稳定。表6-52 我国主要焦炭产地及成分①落下强度指2m高处落下三次,块度在25mm以上的型焦所占质量百分比。......

2023-06-24

相关推荐