在调查中,我们发现不同性别、文化程度、职业人群对页岩气的了解程度存在显著性差异,但是不同性别、文化程度、职业人群对环境质量的感知状况不存在显著性差异。......

2023-06-28

18世纪,在英国同性恋男性被比喻为娘娘腔的男人(molly)和女人气的男人(Nancy-boys)。19世纪后期和20世纪早期,社会普遍认为“小仙子(fairy)”就是同性恋男性的形象。20世纪早期,在美国类似的词汇还包括buttercup,pansy,she-man和androgyne。在现代,同性恋男性被比喻为sissy,fairy,queen和faggot。

1895年,奥斯卡·王尔德在英国受到审判,人们将同性恋与审美结合起来,以王尔德为代表的女人气被看成是审美性的女人气。同性恋男性与女人气和女人气的着装样式息息相关,成为男同性恋亚文化中的重要组成部分和精髓。

到底同性恋男性的行为达到何种程度是女人气,是一个主观性的问题,因为不同的文化、民族、宗教和种族都会对女人气有不同的定义。在城市中异性恋男性能够接受的行为,也许到了乡村就会认为是女人气行为。在城市中都市美型男(metrosexual)(异性恋男性对时尚和修饰以及其他同性恋刻板形象的追求)到了乡村可能被看成是同性恋的女人气行为。性别是操演,女人气行为根据场合和社会群体决定。甚至最女人气的个体在特定场合和特定环境中也是男性化的。一些男性同性恋在专业性场合或在家庭聚会上呈现出传统的男性化外貌,而在男性同性恋酒吧或其他性别偏离受欢迎的场合或容忍的场合呈现娘娘腔。这种变化的社会行为很难决定一个男性是或能够是娘娘腔。此外,定义一个男性是娘娘腔,没有客观标准,只是将他的行为与周边的男性进行比对来定义。

在欧美当同性恋亚文化处于藏匿阶段,女人气的表征策略具有多重功能。既是同性恋身份可视的唯一表达形式,也是进入同性恋亚文化群体的方式。在整个20世纪,是女人气使男性同性恋可见。直到1980年代,女人气为男性同性恋提供了重要的角色模型。

在20世纪早期的欧美,同性恋男性必须十足女人气,以便被其他男性同性恋识别。如果不是天然的女人气,就必须在走路、讲话、外貌上故意表现出女人气,甚至使用口红和化妆等,模仿女性。在1920年代,纽约的男性同性恋广泛采取女人气,使他们可见,吸引潜在的同性同伴。“尖叫皇后(screaming queen)”一词,形容女人气几乎使人达到精神错乱的程度,当然这是男性同性恋最视觉化的显现。

男性同性恋女人气作为一种生活实践,是对男性化角色和期待的一种活生生的批判。男性同性恋女人气的矫揉造作,如拔眉、涂口红、画眼睛、脸部涂粉和染发,肯定了性别角色是社会性建构,而非生物决定。在1970年代之前,男性同性恋有两种服装选择:公然采取女性化的样式,或者与所处时代大众接受的男性着装样式相一致。

尽管同性恋与女人气有着联系,但不是所有同性恋男性都将自己看成是“火焰般柴把(flaming faggots)”或者“尖叫的玛丽(screaming mary)”。有些人第一步把自己变成“小仙子(fairy)”,制造明显的性别感官和性别差异的女人气外貌,待进入同性恋群体后就放弃这种形象,重新构造外貌。除了在“安全”的私人场所,现实生活中只有相对少的男性同性恋穿女性服装或跨性别着装。更多情况下,使用某种女性化物品或某种另类服装指代他们的身份。

对女人气的歧视使男性同性恋从异性恋男性中分离开来。换句话说,如果男性同性恋舍弃他们的阳刚气,喜欢女人气,那么异性恋男性就具备男性化特征的特权。即任何人都不会将女人气看成真实和合适的男性化行为。在欧美,男性同性恋女人气经常是人们谈笑中的笑柄,遭受社会的歧视,甚至因为不符合传统男性化特征而遭受威胁,乃至个人的安全。

在主流文化中,对女人气的负面态度也在某种程度上引入到男性同性恋文化中。保守的男性同性恋认为,过于女人气只能败坏名声,使异性恋者觉得整个同性恋世界都是如此。针对同性恋和女人气之间的关系,乔治·乔恩斯(George Chauncey)详细解释了在1910年代和1920年代纽约的酷儿运动(queer movement),此项运动是中产阶级男性同性恋对长期以来将他们与女人气联系在一起表示不满,认同他们自己是“酷儿(queers)”,将他们与女人气男性区别开来。对于酷儿们来说,“queer”一词没有贬低含义,酷儿中不包含女人气,只是在性向上与正常男性有区别。酷儿们保留了一些词汇,例如,“fairies”,“faggots”和“queens”,用来称呼那些他们瞧不起的具有女人气的男性同性恋。

“fairy”被用来比喻那些浓妆艳抹而不顾着装的女人气男性同性恋。因为“fairies”频繁地在男性同性恋群体中以最明显的形式出现,遭人讨厌,酷儿们不能忍受他们,觉得他们没有遵循同性恋的传统性别角色的价值理念。

Chauncey认为,在同性恋历史上,一直存在男性化男同性恋和瑟瑟作响扭捏的女人气男同性恋的区分。不仅如此,在男性同性恋世界中,关于性别行为和身份与异性恋文化的二元化类似。男性同性恋将他们自身分为“butch”或“flamer”,“macho”或“queen”,这些个性身份名称有时不仅表达个性风格和偏爱,还是一种政治声明,表示自己与传统的性别分类不一致。

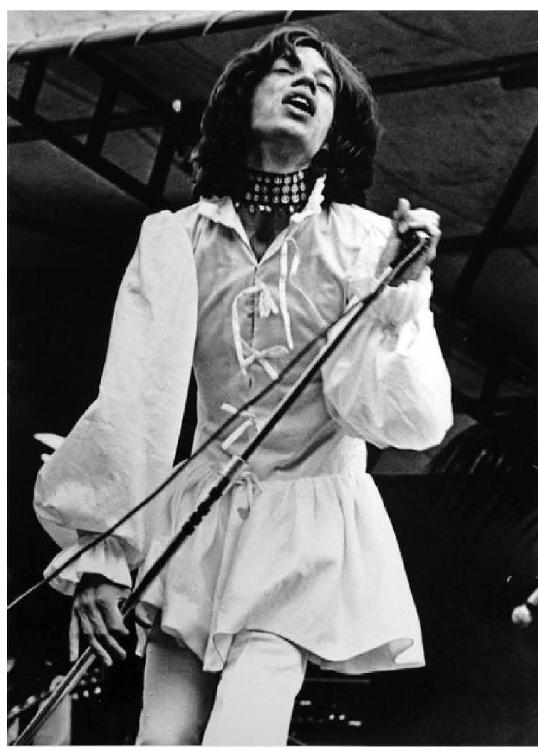

图3.1 米克·贾格尔(Mick Jagger),1969年英国海德公园(Hyde Park)音乐会

也有人对女人气的同性恋者持有称赞的态度,认为他们有很大的勇气反对社会普遍要求的性别角色趋同,反抗他人持久的敌意。在现代文化中,由于对女人气的敌意,在男性中很难有对女性化的肯定表征。但是也有一些知名人士和作家将女人气男性塑造成令人激动的偶像。1979年,曼努埃尔·普伊格(Manuel Puig)的《蜘蛛女之吻》(The Kiss of the Spider Woman)小说,塑造了一个女人气男性莫利纳(Molina)的形象。

在一些情形下,女人气可以融入部分男性化特征,得以被人们接受。摇滚歌星大卫·鲍伊(David Bowie)和米克·贾格尔(Mick Jagger)偶尔采纳女人气样式,成为时尚和潮流的表演者而赢得商机。他们成功的部分原因依赖于他们采纳歧视男性同性恋的女人气的着装形式和女性的化妆。

《The Man Who Sold the World》封面照片上,大卫·鲍伊(David Bowie)身穿缎子裙装,留着飘逸长发,脆弱的姿势,唤起强烈的女性化感觉。这种装束是拉菲尔前派审美风格。在接受《Playboy(1979)》的记者Cameron Crowe采访时,Bowie透露到,“足够有趣的是,你永远不会相信我,它是对Gabriel Rossetti的拙劣模仿,略微有些歪斜。”

事实上,这件裙装的样式与19世纪后期美学运动中很多女性穿着的中世纪样式极为相似。但是,当他的唱片在英国出版后,Bowie身着长衫斜躺在蓝色天鹅绒沙发上萎靡不振的形态引起一阵不小的骚动。当记者问他为什么穿裙装时,他回答到,“你应该明白这不是女性的裙装,它是男性的裙装。重要的事实是不必男扮女装。我想,我只是一个外太空野小子。我一直穿具有自身风格的服装。我设计它们。我不喜欢穿直接从商店里买来的服装。我也不是无时无刻地穿裙装。我每天变化我的服装,我不是一个反常的人,我是David Bowie。”

图3.2 大卫·鲍伊(David Bowie),1970年《The Man Who Sold the World》唱片封面

图3.3 Jane Morris由Dante Gabriel Rossetti绘画。大卫·鲍伊模仿绘画中的姿态,只是略微倾斜了点

有关欧美服饰文化性别角色期待研究的文章

在调查中,我们发现不同性别、文化程度、职业人群对页岩气的了解程度存在显著性差异,但是不同性别、文化程度、职业人群对环境质量的感知状况不存在显著性差异。......

2023-06-28

古人对冠特别重视,行冠礼使人增加一种庄重的色彩。男子行冠礼的年龄多为二十岁,但实际上的行冠年龄一般都在二十岁之前。由于女子成年以后的社会活动和社会责任有别于男子,她们的主要活动范围被限制在室内,所有程序与男子的冠礼相比,少了三加,也没有与地方长官和乡绅见面的内容。......

2023-11-18

随着美国页岩气大开发以及部分欧洲国家开始发展页岩气,俄罗斯政府开始担心自己对欧洲页岩气出口价格的下降幅度会远远超过预期,由此俄罗斯对页岩气发展的态度发生转变。......

2023-06-25

澳大利亚页岩气开采的不利因素首先是偏高的开发成本给投资者带来非盈利风险。能源和其他矿产品出口占澳大利亚出口很大比重,近些年天然气价格的波动使得能源产品价格下降,恶化了澳大利亚的贸易条件。澳大利亚开采页岩气存在有利因素首先表现为巨大的能源储藏量。澳大利亚政府对能源出口以及外国能源企业的进入持支持态度。......

2023-06-25

预计今后将有更多的液化天然气进入欧洲和亚太地区,从而使这两个地区现货价格降低,并且欧洲市场天然气的长期合同也会发生变化。页岩气迅速发展以后,俄罗斯在国际能源市场特别是欧洲能源市场的利益受到严重威胁。页岩气的发展使美国能源安全得到保障,进而为其实现全球霸权的目标腾出了更大的空间。......

2023-06-25

从图6.32也可以看出,随着进气角度的增加,进气口周围的气流越来越集中,在进气角度30°时,进气口周围的涡团几乎把进气口包围起来,并且涡团半径有变大的趋势,占据了进气口两侧的空间。虽然涡团的半径减小,但是由于进气角度的增加导致进气气流速度明显增强,从而随着进气角度的增加涡团强度明显增强。......

2023-06-23

我们在本节中,包括衣服、首饰和理发。在腾冲、古永一带的傈僳,却是如常例,男子衣式汉化而女子衣式较存故态,详见本节末尾所引各书。无项圈,衣上不缀任何饰品,只有耳环,银制是购自汉商。腾冲古永一带的傈僳妇女在衣饰上比较考究得多,罗斯与克金白兰恩有详尽的描写。......

2023-09-21

霍夫斯泰德是最早对文化的分解维度进行研究的跨文化研究专家,其所开发的系统已被广泛接受和运用。霍夫斯泰德根据对获取的数据的系统分析,归纳出描述文化差异的四种文化维度。但是,霍夫斯泰德的研究没有考虑到,在一个文化范畴内......

2023-12-02

相关推荐