图1.13射流成形定常流动模型建立射流成形的定常流体力学理论,所作假设如下:爆轰波到达药型罩表面,微元以大小和方向不变的压合速度运动;各微元速度v0及变形角δ相等;变形过程中罩长度不变,即AC=BC。......

2023-06-18

杆式射流是由大锥角或扁球壳药型罩在装药爆炸驱动下,向轴心收拢,并在轴心处发生碰撞,形成的速度高、直径大、速度梯度小的射流。与普通射流相比,杆式射流具有对炸高不敏感、药型罩利用率高、后效大的特点;与爆炸成型弹丸相比,杆式射流的飞行速度更高、聚能侵彻体长度更长、侵彻能力更强。

1.杆式射流成形参数

杆式射流本质上也是射流,它只是常规射流的杵体质量减小,头、尾速度差降低,射流整体速度提高的产物,因此可用射流理论进行分析。

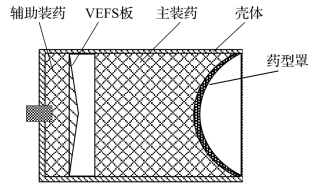

一般杆式射流聚能装药由药型罩、壳体、主装药、VESF板、辅助装药等组成,如图1.23所示。VESF板是形状特殊的金属或塑料板,雷管起爆后,辅助装药驱动VESF板撞击、起爆主装药,通过调节VESF板的形状、材料及其与主装药的距离,调整主装药中形成的爆轰波形,可实现杆式射流成形。

图1.23 杆式射流聚能装药基本结构

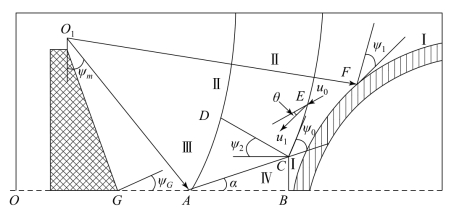

对于带VESF板的聚能装药,装药起爆后,爆轰波绕过VESF板向药型罩传播,在此过程中爆轰波在轴线处发生碰撞,根据碰撞时爆轰波之间夹角的不同可以分为正规斜碰撞和马赫碰撞,爆轰波传播过程如图1.24所示。

图1.24 爆轰波传播过程

当装药在点O起爆后,爆轰波绕过隔板到达点O1,此时,可看作以点O1为圆心形成环形起爆。爆轰波在炸药中传播,首先在轴线上点G发生碰撞,入射角为爆轰波阵面与轴线的夹角ψG。碰撞点沿轴线从点G移动到点A的过程中,入射角逐渐增大,F.Muller通过实验发现,当入射角增大到约44.5°时,反射波将与固壁脱离,在固壁附近形成马赫波。图中点A的入射角Ψm=44.5°,入射角达到临界值,点A即正规斜碰撞与马赫碰撞的分界点。

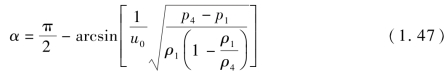

发生马赫反射后,反射波逐渐脱离装药轴线,图中AC代表马赫杆移动方向,三波点C为爆轰波传到点C时入射波波阵面CE、反射波波阵面CD和马赫杆CB的交点。三波点附近流场被CA、CB、CD、CE分为4个区域,马赫杆运动方向与轴线的夹角为α。从图中可以看出,三波点处入射角ψ0为入射波阵面CE和轴线的夹角与α的差,α可以根据下式得到:

式中,u0=Dc/sinψ0,其中Dc为 炸 药 爆 速;p1、p4分别为Ⅰ区 和Ⅳ区 压力;ρ1、ρ4分别为Ⅰ区和Ⅳ区密度:

式中,pCJ为炸药CJ压力;η为过度压缩系数,η=1.1。

马赫杆传播过程中,入射角Ψ0逐渐增大,相应压力逐渐降低,可以通过马赫杆两侧爆轰产物流动基本方程及状态方程求出Ⅳ区的压力p4与ψ0的关系:

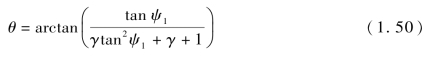

在Ⅲ区,爆轰波正规斜碰撞压力为p3,当爆轰波作用于点F,穿入爆轰波阵面后产物以速度μ1流入Ⅱ区,发生角度为θ的折转。

根据波阵面前、后质量守恒和动量守恒方程,θ可表述为

式中,γ为炸药多方指数,一般取γ=3;ψ1为正规斜碰撞入射角,即爆轰波在点F的切线与药型罩在点F的切线之间的夹角。

当爆轰产物继续运动到反射波阵面,爆轰产物到达Ⅲ区的压力p3即正规斜碰撞后的压力,由反射波阵面处守恒方程及相关几何关系可知

![]()

式中,ψ2为反射角。ψ1、ψ2与θ的关系可表示为

爆轰波对药型罩的作用,包括罩顶马赫压力作用区及罩中部到口部所受正规斜碰撞压力,可根据马赫杆运动与药型罩的几何形状求得。

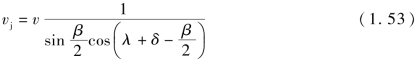

基于改进的PER理论,对于任意形状药型罩,根据伯努利方程可求得药型罩微元形成的射流速度:

式中,v为药型罩微元的绝对压垮速度;β为压合角;λ为药型罩切线与轴线的夹角;δ为药型罩微元的偏转角。

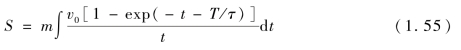

绝对压垮速度v可通过兰德-皮尔森提出的速度历程曲线求解:

式中,T为爆轰波到达微元的时间,根据炸药爆速及起爆点与微元的距离计算;τ为时间常数,τ=A1mv0/pCJ+A2,A1、A2为常数,m为微元质量。

药型罩微元满足运动方程,有

式中,S为微元面积。

由式(1.54)可以计算出不同区域药型罩微元极限压垮速度v0。偏转角δ也采用式(1.53)的形式,压垮角β、t时刻射流位置l、射流质量mj可分别表述为

式中,v′0和T′分别为v和T对药型罩微元x的导数;A=λ+δ;r1为药型罩微元的纵坐标;tc为药型罩微元碰撞时间;ρL为药型罩密度。

2.杆式射流成形条件

从本质上讲,杆式射流是具有一定速度梯度、无明显射流和杵体之分的射流。设计杆式射流聚能装药时,应对比其与常规聚能射流的差异,再分析杆式射流成形条件。总的来说,杆式射流成形应遵循以下3方面原则。

1)较小杵体质量

根据PER扩展理论,假设药型罩材料是非黏性不可压缩流体,罩壁很薄,微元与微元之间无相互作用,且药型罩微元速度在一定的时间内从零增加至压合速度v0。药型罩的压垮过程如图1.25所示。

根据经典聚能射流形成理论,射流和杵体质量表达式为

式中,dm、dmj和dms分别为药型罩、射流和杵体微元质量。其中,压合角β主要由药型罩锥角决定,其值越大,射流质量越大,相应的杵体质量则越小,因此形成杆式射流应采用大压合角药型罩。根据装药结构,相对于罩顶部微元,越接近底部的微元有效药量越小,得不到充分加速,大部分形成杵体。因此,为减小杵体质量和增大其速度,往往将药型罩设计成变壁厚结构,即从顶部到底部厚度逐渐减小,且装药直径大于药型罩直径。

图1.25 药型罩压垮过程

2)较小头、尾速度差

根据射流形成理论,射流和杵体速度vj、vs分别表述为

式中,α和δ分别为药型罩半锥角和偏转角。

设η为微元头、尾速度之比,可表述为

对于一定形状的药型罩,药型罩半锥角α在点P是一个定值,偏转角δ是与药型罩、炸药等参数相关的量,对于点P也是确定的,因此η只与β相关。随着β增大,η先减小后增大,即η存在一个最小值。为了降低射流头、尾速度差,需要将微元的压合角β控制在η取得最小值附近。

3)较大射流整体速度

在炸药类型及聚能装药结构确定的情况下,影响射流速度的主要因素包括起爆点位置、药型罩壁厚和药型罩半锥角等。减小药型罩厚度和半锥角能够有效提高射流速度,但同时会显著降低射流质量和直径。

根据式(1.61),在装药及药型罩结构确定的条件下,采用平面和环形起爆方式可有效提高射流速度。与中心点起爆相比,平面和环形起爆可有效降低爆轰波阵面与药型罩法线间的夹角,一方面可提高罩微元压合速度v0,另一方面可降低微元偏转角δ,从而降低微元压合角β,提高射流速度和射流质量。

因此,为了提高射流整体速度,应采用平面起爆或环形起爆。提高射流整体速度,降低射流头、尾速度差都与压合角β相关,但两者对β的取值要求是矛盾的。为保证杆式射流具有较高速度,以及较小的头尾速度差,设计药型罩和起爆点时需要将药型罩微元的β值控制在一个合适范围内。

有关活性毁伤增强聚能战斗部技术的文章

图1.13射流成形定常流动模型建立射流成形的定常流体力学理论,所作假设如下:爆轰波到达药型罩表面,微元以大小和方向不变的压合速度运动;各微元速度v0及变形角δ相等;变形过程中罩长度不变,即AC=BC。......

2023-06-18

图1.32杆式射流侵彻理论模型建立过程1.等速等截面杆侵彻模型杆式射流侵彻靶板时,杆式射流沿长度方向可划分为多个连续微元,各微元长度在侵彻前已知,且各微元内直径和速度相同,如图1.33所示。图1.33等速等截面杆微元划分计算时,若忽略“开坑”阶段的能量损失,可认为杆式射流立即达到侵彻速度,杆式射流每一个微元对靶板侵彻,均可看作射流定常侵彻过程。将各段“杆元”侵彻深度之和作为杆式射流总侵彻深度。......

2023-06-18

图1.26聚能射流典型破甲过程示意基于上述假设,将坐标原点设置于射流与靶板接触点A,以点A为观察点,射流和靶板材料分别以速度vj-u和速度u运动。以上原因均表明,射流断裂后,侵彻能力将大幅下降。图1.28断裂射流侵彻模型设断裂时射流头部速度为vjB,经过时间t,长度l的断裂射流消耗完毕,侵彻深度为L,速度为vj的点A射流到达孔底D。......

2023-06-18

研究表明,当半锥角接近75°时,射流和杵体速度几乎相同,如图1.21所示,将形成爆炸成型弹丸。取中间值0.36,根据式和式计算出当药型罩锥角为137°时,射流和杵体合一,形成爆炸成型弹丸。当曲率半径偏离式过多时,则会导致无法形成爆炸成型弹丸。......

2023-06-18

老子哲学的理论基础,是由“道”这个观念开展出来的。但是,对“道”的内涵的丰富性,人们都是首肯的。在这里,老子用“可以为天下母”,来明确表达出“道”是宇宙本源的内涵。在《老子》所出现的“道”中,这种含义是数量最多的。老子的“道”,是他哲学的中心观念。......

2023-12-04

低碳钢冷挤压挺杆退火后的硬度为105~125HBW,将退火、磷化、去氢和皂化后的毛坯放入凹模中,采用1600kN压力机,通过凸模进行冷挤压成形,挺杆挤压后的温度为200~300℃,因此凸模与凹模的表面温度应在300~500℃范围内。应无超过要求的晶粒度,回火充分。......

2023-08-18

1981年的诺贝尔医学奖颁发给了David Hubel、Torsten Wiesel和Roger Sperry。图7-1可视皮层分级图1958年,David Hubel和Torsten Wiesel在约翰霍普金斯大学研究瞳孔区域与大脑皮层神经元的对应关系。经历了很多天反复枯燥的试验,David Hubel和Torsten Wiesel发现了一种被称为“方向选择性细胞”的神经元细胞。总的来说,人的视觉系统的信息处理是分级的,从最低级的区提取边缘特征,再到次低级区的形状或者目标的部分等,再到更高层,直到整个目标及目标的行为等。......

2023-06-28

内核核心功能应该能满足最小系统的需求。最小系统中最核心的硬件是CPU和RAM,在系统执行期间这两个硬件是必需的。所以这两部分的管理可以说是Linux内核的重中之重,对性能等各方面的影响也是最大的。可见Linux内核在目录编排上也是有比较多的讲究的,这在后续讨论设备驱动时会有更多介绍。由于DMA在硬件中的广泛使用,内核同样需要在核心部分提供该功能。可见Linux内核核心功能需求也是逐渐发展来满足内核和驱动开发需要的。......

2023-11-22

相关推荐