井字梁的内力分析可以采用线弹性分析方法、考虑塑性内力重分布的弹塑性分析方法及塑性极限分析方法。查表时,井字梁的内力和挠度按以下方法求解。表2-14中的井字梁四边均为简支,其他支座边界条件下的计算公式可参考井字梁设计手册。斜放井字梁的内力系数和挠度系数见表2-15。......

2023-08-30

在求出梁的支座反力后,为了计算梁的应力和位移,从而对梁进行强度和刚度计算,需要首先研究梁的内力。

梁在产生平面弯曲时将会产生哪些内力呢?下面我们仍用求内力的基本方法——截面法来讨论梁的内力。

现以图6-11(a)所示的简支梁为例来分析。

图6-11 简支梁受力情况

设荷载FP和支座反力FAy、FBy均作用在同一纵向对称平面内,组成的平面力系使梁处于平衡状态,欲计算截面1—1上的内力。

用一个假想的平面将该梁从要求内力的位置1—1处切开,使梁分成左右两段,由于原来梁处于平衡状态,所以被切开后它的左段或右段也处于平衡状态,可以任取一段为隔离体。现取左段研究。在左段梁上向上的支座反力FAy有使梁段向上移动的可能,为了维持平衡,首先要保证该段在竖直方向不发生移动,于是左段在切开的截面上必定存在与FAy大小相等、方向相反的内力FQ。但是,内力FQ只能保证左段梁不移动,还不能保证左段梁不转动,因为支座反力FAy对截面1—1形心有一个顺时针方向的力矩,这个力矩使该段有顺时针方向转动的趋势。为了保证左段梁不发生转动,在切开的1—1截面上还必定存在一个与FAy力矩大小相等、转向相反的内力偶M[图6-11(b)]。这样在截面1—1上同时有了FQ和M才使梁段处于平衡状态。可见,产生平面弯曲的梁在其横截面上有两个内力:其一是与横截面相切的内力FQ,称为剪力;其二是在纵向对称平面内的内力偶,其力偶矩为M,称为弯矩。

截面1—1上的剪力和弯矩值可由左段梁的平衡条件求得。

由∑Fy=0得

-FQ+FAy=0

FQ=FAy

将力矩方程的矩心选在截面1—1的形心C点处,剪力FQ将通过矩心。

由∑MC=0得

M-FAyx=0

M=FAyx

以上左段梁在截面1—1上的剪力和弯矩,实际上是右段梁对左段梁的作用。根据作用力与反作用力原理可知,右段梁在截面1—1上的FQ、M与左段梁在1—1截面上的FQ、M应大小相等、方向(或转向)相反[图6-11(c)]。若对右段梁列平衡方程进行求解,求出的FQ及M也必然如此,请读者自己验证。

2.剪力和弯矩的正负号

由上述分析可知:分别取左、右梁段所求出的同一截面上的内力数值虽然相等,但方向(或转向)却正好相反,为了使根据两段梁的平衡条件求得的同一截面(如截面1—1)上的剪力和弯矩具有相同的正、负号,这里对剪力和弯矩的正负号作如下规定:

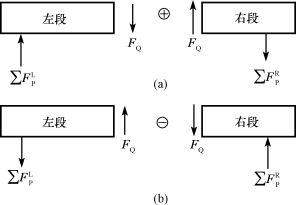

(1)剪力的正负号规定。当截面上的剪力FQ使所研究的梁段有顺时针方向转动趋势时,剪力为正[图6-12(a)];有逆时针方向转动趋势时,剪力为负[图6-12(b)]。

图6-12 剪力的正负号规定

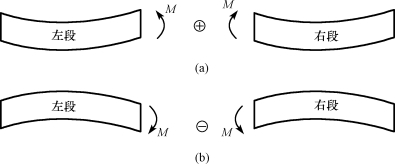

(2)弯矩的正负号规定。当截面上的弯矩使所研究的水平梁段产生向下凸的变形时(即该梁段的下部受拉,上部受压),弯矩为正[图6-13(a)];产生向上凸的变形时(即该梁段的上部受拉,下部受压),弯矩为负[图6-13(b)]。

图6-13 弯矩的正负号规定

3.用截面法求指定截面上的剪力和弯矩

用截面法求梁指定截面上的剪力和弯矩时的步骤如下:

(1)求支座反力。

(2)用假想的截面将梁从要求剪力和弯矩的位置截开。

(3)取截面的任一侧为隔离体,作出其受力图,列平衡方程求出剪力和弯矩。

下面举例说明如何用截面法求梁指定截面上的内力——剪力和弯矩。

【例6-1】试用截面法求图6-14(a)所示悬臂梁1—1、2—2截面上的剪力和弯矩。

已知:q=15kN/m,Fp=30kN。图中截面1—1无限接近于截面A,但在A的右侧,通常称为A偏右截面。

解:图6-14所示为悬臂梁,由于悬臂梁具有一端为自由端的特征,所以在计算内力时可以不求其支座反力。但在不求支座反力的情况下,不能取有支座的梁段计算。

图6-14 例6-1图

(1)求1—1截面的剪力和弯矩。用假想的截面将梁从1—1位置截开,取1—1截面的右侧为隔离体,作该段的受力图[图6-14(b)],图中1—1截面上的剪力和弯矩都按照正方向假定。

∑Fy=0,FQ1-FP-q×1=0

得

FQ1=FP+q×1=30+15×1=45(kN)

计算结果为正,说明1—1截面上剪力的实际方向与图中假定的方向一致,即1—1截面上的剪力为正值。

∑M1—1=0,-M1-q×1×2.5-FP×3=0

得

M1=-q×1×2.5-FP×3

=-15×1×2.5-30×3

=-127.5(kN·m)

计算结果为负,说明1—1截面上弯矩的实际方向与图中假定的方向相反,即1—1截面上的弯矩为负值。

(2)求2—2截面上的剪力和弯矩。用假想的截面将梁从2—2位置截开,取2—2截面的右侧为隔离体,作该段的受力图,如图6-14(c)所示。

∑Fy=0,FQ2-FP-q×1=0

得

FQ2=FP+q×1=30+15×1=45(kN)(正)

∑M2—2=0,-M2-q×1×0.5-FP×1=0

得

M2=-q×1×0.5-FP×1=-37.5(kN·m)

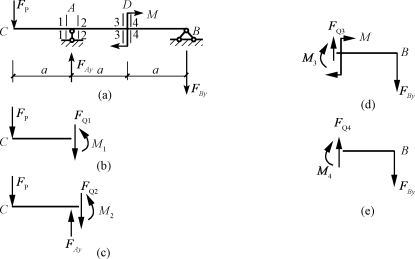

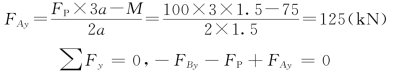

【例6-2】用截面法求如图6-15(a)所示外伸梁指定截面上的剪力和弯矩。已知:Fp=100kN,a=1.5m,M=75kN·m(图中截面1—1、2—2都无限接近于截面A,但1—1在A左侧、2—2在A右侧,习惯称1—1为A偏左截面,2—2为A偏右截面;同样3—3、4—4分别称为D偏左及偏右截面)。

图6-15 例6-2图

解:(1)求支座反力。对简支梁和外伸梁必须求支座反力。以B点为矩心,列力矩平衡方程。

∑MB=0,-FAy×2a+FP×3a-M=0

得

得

FBy=-FP+FAy=-100+125=25(kN)

(2)求1—1截面上的剪力和弯矩。取1—1截面的左侧梁段为隔离体,作该段的受力图[图6-15(b)]。

∑Fy=0,-FQ1-FP=0

得

FQ1=-FP=-100(kN)(负)

∑M1—1=0,M1+FP×a=0

得

M1=-FP×a=-100×1.5=-150(kN·m)(负)

(3)求2—2截面上的剪力和弯矩。取2—2截面的左侧梁段为隔离体,作该段的受力图[图6-15(c)]。

∑Fy=0,-FQ2-FP+FAy=0

得

FQ2=-FP+FAy=-100+125=25(kN)(正)

∑M2—2=0,M2+FP×a=0

得

M2=-FP×a=-100×1.5=-150(kN·m)(负)

(4)求3—3截面的剪力和弯矩。取3—3截面的右段为隔离体,作该段的受力图[图6-15(d)]。

∑Fy=0,FQ3-FBy=0

得

FQ3=FBy=25(kN)(正)

∑M3—3=0,-M3-M-FBy×a=0

得

M3=-M-FBy×a=-75-25×1.5=-112.5(kN·m)(负)

(5)求4—4截面的剪力和弯矩。取4—4截面的右段为隔离体,作该段的受力图[图6-15(e)]。

∑Fy=0,FQ4-FBy=0

得

FQ4=FBy=25(kN)(正)

∑M4—4=0,-M4-FBy×a=0

得

M4=-FBy×a=-25×1.5=-37.5(kN·m)(负)

对比1—1、2—2截面上的内力会发现:在A偏左及偏右截面上的剪力不同,而弯矩相同,左、右两侧剪力相差的数值正好等于A截面处集中力的大小,称这种现象为剪力发生了突变。对比3—3、4—4截面上的内力会发现:在D偏左及偏右截面上的剪力相同,而弯矩不同,左、右两侧弯矩相差的数值正好等于D截面处集中力偶的大小,称这种现象为弯矩发生了突变。

截面法是求内力的基本方法,利用截面法求内力时应注意以下几点:

(1)用截面法求梁的内力时,可取截面任一侧研究,但为简化计算,通常取外力比较少的一侧来研究。

(2)作所取隔离体的受力图时,在切开的截面上,未知的剪力和弯矩通常均按正方向假定。这样能够把计算结果的正、负号和剪力、弯矩的正负号相统一,即计算结果的正负号就表示内力的正负号。

(3)在列梁段的静力平衡方程时,要把剪力、弯矩当作隔离体上的外力来看待。因此,平衡方程中剪力、弯矩的正负号应按静力计算的习惯而定,不要与剪力、弯矩本身的正、负号相混淆。

(4)在集中力作用处,剪力发生突变,没有固定数值,应分别计算该处稍偏左及稍偏右截面上的剪力,而弯矩在该处有固定数值,稍偏左及稍偏右截面上的数值相同,只需要计算该截面处的一个弯矩即可;在集中力偶作用处,弯矩发生突变,没有固定数值,应分别计算该处稍偏左及稍偏右截面上的弯矩,而剪力在该处有固定数值,稍偏左及稍偏右截面上的数值相同,只需要计算该截面处的一个剪力即可。

4.直接用外力计算截面上的剪力和弯矩

通过对用截面法计算梁的内力进行分析,可以发现:截面上的内力和该截面一侧外力之间存在一种关系(规律),因此,通常可以利用规律直接根据截面的任一侧梁上的外力来求出该截面上的剪力和弯矩,省去作梁段的受力图和列平衡方程,使计算内力的过程简单化,我们称这种方法为直接用外力计算截面上的剪力和弯矩,简称用规律求剪力和弯矩。

(1)用外力直接求截面上剪力的规律。梁内任一截面上的剪力FQ,在数值上等于该截面一侧(左侧或右侧)梁段上所有外力在平行于剪力方向投影的代数和(由∑Fy=0的平衡方程移项而来)。用公式可表示为

![]()

根据对剪力正负号的规定可知:在左侧梁段上所有向上的外力会在截面上产生正剪力,而所有向下的外力会在截面上产生负剪力;在右侧梁段上所有向下的外力会在截面上产生正剪力,而所有向上的外力会在截面上产生负剪力。即左上右下正,反之负。由于力偶在任何坐标轴上的投影都等于零,因此作用在梁上的力偶对剪力没有影响。

(2)用外力直接求截面上弯矩的规律。梁内任一截面上的弯矩,等于该截面一侧(左侧或右侧)所有外力对该截面形心取力矩的代数和(由∑MC=0的平衡方程移项而来)。

用公式可表示为

![]()

根据对弯矩正负号的规定可知:在左侧梁段上的外力(包括外力偶)对截面形心的力矩为顺时针时,在截面上产生正弯矩,为逆时针时在截面上产生负弯矩;在右侧梁段上的外力(包括外力偶)对截面形心的力矩为逆时针时,在截面上产生正弯矩,为顺时针时在截面上产生负弯矩,即左顺右逆正,反之负。

【例6-3】求图6-16所示简支梁指定截面上的剪力和弯矩。已知:M=8kN·m,q=2kN/m。

解:(1)求支座反力。取梁AB为隔离体,假设支座反力FAy向下、FBy向上。

![]()

图6-16 例6-3图

得

FAy=-1kN(↓)

∑MA=0,FBy×4-8-2×2×3=0

得

FBy=5kN(↑)

(2)求1—1截面上的剪力和弯矩。从1—1位置处将梁截开后,取该截面的左侧为隔离体。作用在左侧梁段上的外力有:力偶M,支座反力FAy,由![]() 。及“左上剪力正,反之负”的规律可知

。及“左上剪力正,反之负”的规律可知

FQ1=-FAy=1kN

由![]() 及左顺弯矩正的规律可知

及左顺弯矩正的规律可知

M1=8kN·m

(3)求2—2截面上的剪力和弯矩。从2—2位置处将梁截开后,取该截面的右侧为隔离体。作用在右侧梁段上的外力有:均布荷载q,支座反力FBy,由![]() 及“右下剪力正,反之负”的规律可知

及“右下剪力正,反之负”的规律可知

FQ2=q×2-FBy=2×2-5=-1(kN)

由![]() 及“右逆弯矩正,反之负”的规律可知

及“右逆弯矩正,反之负”的规律可知

M2=-q×2×1+FBy×2=-2×2×1+5×2=6(kN·m)

(4)求3—3截面上的剪力和弯矩。从3—3位置处将梁截开后,取该截面的右侧为隔离体。作用在右侧梁段上的外力有:均布荷载q,支座反力FBy,由![]() 及“右下剪力正,反之负”的规律可知

及“右下剪力正,反之负”的规律可知

FQ3=q×1-FBy=2×1-5=-3(kN)

由![]() 及“右逆弯矩正,反之负”的规律可知

及“右逆弯矩正,反之负”的规律可知

M3=-q×1×0.5+FBy×1=-2×1×0.5+5×1=4(kN·m)

当然在计算1—1截面的剪力和弯矩时也可以取该截面右侧计算,在求2—2、3—3截面的剪力和弯矩时也可以取该截面左侧计算,请读者自己练习。

【例6-4】求图6-17所示外伸梁指定截面上的剪力和弯矩。已知:M=6kN·m,q=1kN/m,FP=3kN。

图6-17 例6-4图

解:(1)求支座反力。

∑MB=0,-FAy×4+FP×9+q×6×1-M=0

得

FAy=4.5kN(↑)

∑MA=0,FBy×4+FP×2-q×6×3-M=0

得

FBy=4.5kN(↑)

检验

∑Fy=-FP+FAy-q×6+FBy=-3+4.5-1×6+4.5=0

说明支座反力计算正确。

(2)求1—1、2—2截面上的剪力和弯矩。从要求剪力和弯矩的截面位置处将梁截开后,取该截面的左侧为隔离体。由![]() 及“左上剪力正,反之负”、

及“左上剪力正,反之负”、![]() 及“左顺弯矩正,反之负”的规律可知

及“左顺弯矩正,反之负”的规律可知

1—1截面:FQ1=-FP=-3(kN)

M1=-FP×1=-3×1=-3(kN·m)

2—2截面:FQ2=-FP+FAy-q×1=-3+4.5-1×1=0.5(kN)

M2=-FP×3+FAy×1-q×1×0.5=-3×3+4.5×1-1×1×0.5=-5(kN·m)

(3)求3—3、4—4截面上的剪力和弯矩。从要求剪力和弯矩的截面位置处将梁截开后,取该截面的右侧为隔离体。由![]() 及“右下剪力正,反之负”、

及“右下剪力正,反之负”、![]() 及“右逆弯矩正,反之负”的规律可知

及“右逆弯矩正,反之负”的规律可知

3—3截面:FQ3=q×3-FBy=1×3-4.5=-1.5(kN)

M3=-M-q×3×1.5+FBy×1

=-6-1×3×1.5+4.5×1=-6(kN·m)

4—4截面:FQ4=0

M4=-M=-6kN·m

显然,用“规律”直接计算剪力和弯矩比较简捷,因此,实际计算时经常使用。

有关建筑力学(第2版)的文章

井字梁的内力分析可以采用线弹性分析方法、考虑塑性内力重分布的弹塑性分析方法及塑性极限分析方法。查表时,井字梁的内力和挠度按以下方法求解。表2-14中的井字梁四边均为简支,其他支座边界条件下的计算公式可参考井字梁设计手册。斜放井字梁的内力系数和挠度系数见表2-15。......

2023-08-30

图3-6多跨静定梁是由若干单跨静定梁相互用铰连接起来的,通常有两种基本形式。图3-82.多跨静定梁的内力计算从受力分析来看,由于基本部分直接与地基组成几何不变体系,因此它能独立承受荷载而维持平衡。......

2023-08-30

斜梁通常承受以下两种形式的均布荷载:沿水平方向分布的荷载。沿斜梁轴线均匀分布的荷载。单跨斜梁的内力除弯矩和剪力外,还有轴向力。斜梁的计算过程可用如下例题来说明。取整体为隔离体,易知RAx=0,同时:其支反力与相同荷载和跨度的简支梁的支反力相同。A、B两点的支反力在第一步中已求出。图13-7由此可见,斜梁与水平梁相比多了轴力图,计算要复杂一些。注意绘制内力图时,以斜梁轴线为基线,内力竖标应垂直于杆轴线。......

2023-08-26

在等截面的连续梁板结构中,若结构各截面配筋相同,即结构的Mu相同,则结构截面内力最大者,即为结构的控制截面。由等截面多跨连续梁板结构分析与设计可知:梁、板的各支座截面及各跨的跨中截面为结构的控制截面。图2-12为五跨连续梁单跨布置活荷载时的弯矩图和剪力图。现以承受均布线荷载的五跨连续梁的弯矩、剪力包络图来说明。......

2023-08-30

根据上述力法原理,用力法计算超静定结构内力的计算步骤如下:去掉原结构的多余约束并代之以多余未知力,选取基本体系。试用力法计算图15-12所示超静定梁的内力,并绘制出弯矩图。由基本体系在多余未知力X1及荷载的共同作用下,B点处沿X1方向上的位移等于零的变形条件,建立力法方程为计算方程中的系数和自由项。因此,它的弯矩图与同跨度、同荷载的简支梁相比较,最大弯矩峰值较小,使整个梁上内力分布得以改善。......

2023-08-26

应用结点法计算桁架内力时,常会遇到一些特殊的结点,可以根据节点的平衡条件判定桁架中某些杆件的轴力为零,或者可以判定与某一结点相连的两杆内力数值相等,从而使计算得以简化。截面法是用适当的截面,截取桁架中包含两个以上结点的部分为隔离体。因此,由平衡条件3.结点法和截面法的联合应用结点法和截面法是计算桁架内力......

2023-08-30

平面汇交力系可以建立两个独立的平衡方程,解算两个未知量。继续取8、6、7等结点为隔离体,可求得桁架右半边各杆的内力。图12-30桁架轴力示意在桁架内力计算时,往往会遇到内力为零的杆件,这种杆件称为零杆。计算桁架的内力宜从几何分析入手,以便选择适当的计算方法,灵活地选取隔离体和平衡方程。除结点法外,计算桁架内力的另一基本方法是截面法。截面法适用于联合桁架的计算以及简单桁架中求少数指定杆件内力的情况。......

2023-06-16

8-1 如图8-15 所示,各杆的AB、BC、CD(或BD)各段横截面上有哪些内力?图8-16题8-2图8-3 如图8-17 所示,斜梁AB 的横截面为正方形,边长为a=100 mm,F=3 kN,试计算其横截面上最大的拉应力和最大的压应力。图8-17题8-3图8-4 开口链环由直径d=12 mm 的圆钢弯制而成,其形状如图8-18 所示。图8-19题8-5图图8-20题8-6图8-7 如图8-21 所示的支架,已知载荷F=45 kN,作用在C 处,支架材料的许用应力[σ]=160 MPa,试选择横梁AC 的工字钢型号。......

2023-06-19

相关推荐