一物理模型式概括教学案例在学习“杠杆”概念这一内容时,可以有以下两种引入方式:第一种:古希腊哲学家阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬动整个地球。”而第二种则通过若干个实例引导学生抽象出它们的本质特征,从而概括出一个物理模型——杠杆及相关概念,再通过实验的方法抽象概括出力臂的概念,既帮助学生学习了知识,又发展了学生的思维能力,同时也能使知识掌握得更牢。......

2024-07-27

四 解题模型式概括

教学案例

在复习初三几何综合题时,有这样一类对角互补的四边形中的问题:

1.教师提出问题:如图8—15,在四边形ABCD中,∠B+∠D=180°,AC平分∠DAB,∠DAB=60°,你可以得到哪些结论?

学生通过画图、计算、探究可得到:

(1)BC=DC。

图8—15 四边形ABCD

(2)AB+AD= AC。

AC。

2.思考:若在四边形ABCD中,∠B+∠D=180°,BC=DC,∠DAB=60°,则:(1)AC平分∠DAB,(2)AB+AD= AC是否还成立?

AC是否还成立?

3.再思考:若在四边形ABCD中,BC=DC,∠DAB=60°,AC平分∠DAB,则:(1)∠B+∠D=180°,(2)AB+AD= AC是否还成立?

AC是否还成立?

4.拓展问题:已知∠MAN,AC平分∠MAN,则:

(1)在图8—16中,若∠MAN=60°,∠ABC+∠ADC=180°,则AB+AD=AC。

(2)在图8—17中,若∠MAN=120°,∠ABC+∠ADC=180°,则AB+AD=AC。

(3)在图8—18中,若∠MAN=90°,∠ABC+∠ADC=180°,则AB+AD=AC。

(4)试探究,若∠MAN=α(见图8—19,0°<α<180°),∠ABC+∠ADC=180°,则AB+AD=AC(用含α的式子表示)。

图8—16 ∠MAN=60°

图8—17 ∠MAN=120°

图8—18 ∠MAN=90°

图8—19 ∠MAN=α

通过以上四个问题的自主解决,教师可引导学生回顾总结:这几个图形可以通过两种方式添加辅助线解决:(1)做双高构造轴对称(见图8—20)。(2)构造等腰三角形(见图8—21)。

图8—20 做双高构造轴对称

图8—21 构造等腰三角形

教师应进一步引导学生思考:为什么可以有这两种做法?第一种做法是由已知条件中的角平分线想到的,因为角平分线所在的直线是角的对称轴,所以可以利用它构造轴对称三角形。而角平分线定理是关于两个轴对称的直角三角形的,所以做双高应用角平分线定理。

第二种做法首先是由AB+AD想到补短,得到某一条线段长度恰好等于AB+AD,进而猜想到是将△ABC绕点C旋转到△EDC的位置。为了证明条件充分,辅助线定为构造等腰△ACE,这样可以得到三角形全等的条件。

总结解题方法之后,教师要再引导学生得到题目的本质特征,即四边形对角线平分一个内角(这是做辅助线的根本原因)、对角互补(以保证三角形全等)。这就是明确了如果图形中具有这样的条件,即可运用此解题模型。

接下来进行实践应用:

1.正方形ABCD中,点O是对角线AC的中点,P是对角线AC上一动点,过点P做PF⊥CD于点F,如图8—22,当点P与点O重合时,显然有DF=CF。

(1)如图8—23,若点P在线段AO上(不与点A、O重合),PE⊥PB且PE交CD于点E。

①求证:DF=EF。

②写出线段PC、PA、CE之间的一个等量关系,并证明你的结论。

(2)若点P在线段OC上(不与点O、C重合),PE⊥PB且PE交直线CD于点E。请完成图8—24并判断(1)中的结论①、②是否分别成立?若不成立,写出相应的结论。

(所写结论均不必证明。)

图8—22 P与O重合

图8—23 P在线段AO上

图8—24 P在线段OC上

2.已知∠AOB=90°,OM是∠AOB的平分线,按以下要求解答问题:

(1)将三角板的直角顶点P在射线OM上移动,两直角边分别与边OA、OB交于点C、D。

①在图8—25中,当OP=4时,求证:四边形PCOD的面积为定值。

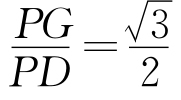

②在图8—26中,点G是CD与OP的交点,且 ,

,

(2)若OD=3 ,且满足∠GDO=30°,求OP的长。(图8—27为备用图。)

,且满足∠GDO=30°,求OP的长。(图8—27为备用图。)

若OP=4,PD=3,求OD的长。

图8—25 当OP=4时

图8—26 当点G是CD与OP的交点时

图8—27 备用图

逻辑辨析

在目前的中学教学中,学生埋头于题海的现象仍然相当严重地存在。学生起早贪黑地做完一道题又做一道题,在六年的中学学习中,每位学生大概要做成千上万道题。虽然如此辛苦,但只要题目稍作变化,很多学生就感到不会应对了,于是在考试时仍然考不出好成绩。这是为什么?根本原因在于,题海战术使学生的思维陷于个别性、零散性、孤立性的状态。他们没有学会对这一系列看似个别、零散、孤立的习题进行思维的加工,从中提炼概括出具有普遍性的、相互联系的内容,他们没有去发现其中规律性的东西。其实,每一学科中可以做的习题,不管在表现形式上如何千变万化,都有一些普遍性的规律。作为教师,就是要引导学生从个别性、零散性、孤立性的思维中摆脱出来,把普遍性的内容提炼概括出来,掌握每一种类型题目的解题规律。这种从千变万化的众多习题中提炼概括出来的普遍性、规律性内容,就构成了解题模型。例如,物理学中,在做有关运动与力方面的习题时,我们就可以把众多的题目概括为如下几种解题模型:追及、相遇模型,先加速后减速模型,斜面模型,挂件模型,弹簧模型等。所以,教师引导学生学会提炼解题模型,是培养学生逻辑概括能力的重要方面。

在这个教学案例中,教师先给出题目让学生自己动手解决,再引导学生反思总结解决过程,抓住此类问题的本质,概括出解题模型。

由此可以得到概括解题模型的一种教学方式:

(1)由几道具有相同本质的题目引入,师生共同或学生自主探究解决。

(2)反思几道题目的解决过程,利用不完全归纳总结出解题模型。

(3)利用学科知识进行演绎推理,分析此模型的合理性及所需背景条件。

(4)总结分析此类题目的本质特征或条件。

(5)将解题模型应用到具体题目中,深入体会,灵活运用。

知识链接

美籍匈牙利数学家波利亚曾著有《怎样解题》、《数学的发现》、《数学与猜想》等,它们被译成多种文字,广为流传。波利亚主张数学教育的主要目的之一是发展学生的解决问题的能力,教会学生思考。他1944年在美国出版了《怎样解题》,其中“怎样解题”表总结了人类解决数学问题的一般规律和程序。(11)

他在《怎样解题》一书中提出的包括“弄清问题”、“拟订计划”、“实现计划”和“回顾反思”四大步骤的解题全过程的解题表,实际上就是一个最基本的解题模型,书中还提出了20个“需要独创性和别出心裁”去解决的问题,希望通过解决这些问题“揭示出解答的关键性念头”(12),也就是提炼概括出解题的一般规律,形成解题模型。这对数学解题研究有着深远影响。

此书已被译成至少17种语言广为传播,可说是一部现代数学名著。他随后又写了两部这类书:其一是1954年出版的两卷本《数学与合情推理》,再次阐述了在《怎样解题》以及其他论文中所提到的启发式原理,被译成6种语言;其二是出版了两卷本《数学的发现》,1962年出版第一卷,1965年出版第二卷,1981年又合成一卷再版,被译成8种语言。这些著作一经出版,立刻在美国引起轰动,很快风行世界,使波利亚成为当代的数学方法论、解题研究与启发式教学的先驱。70与80年代,中国陆续翻译出版了波利亚的上述著作,随之在中国掀起一股“波利亚热”,促进了中国数学教学的改革,提高了中国数学解题研究的水平。

1959年,波利亚以“数学作为学习合情推理的学科”为题,在美国《数学教师》杂志上发表论文,提出“合情推理”概念,认为在数学研究与数学教学中合情推理占有很重要的地位。随后在《数学与合情推理》第二卷中,进一步阐述了合情推理及其模式。波利亚的合情推理是指借助归纳、模拟、限定、推广、猜测、检验等思维活动来认识事物、发现真理的推理形式。例如,我们知道,在充分条件下,如果命题A可推出命题B,且命题A是真的,则命题B必真。反过来,如果命题B是真的,那么能否推出命题A为真呢?演绎推理认为不能必然推出命题A真。但波利亚认为,B真对增大A真的可能性会产生影响,他认为若A可推出B1、B2等,且B1、B2等均为真,则A真的可靠性将大大提高。由于他在合情推理中使用了“命题的可靠性”概念,因此,很想利用概率论方法来研究合情推理,但是他遇到了困难。虽然如此,这仍不愧为对数学方法论的重要贡献。(13)

扩展延伸

【数学】

利用平移和轴对称变换求线段和(差)最值。(www.chuimin.cn)

图8—28 直角坐标系

如图8—28,在直角坐标系中有四个点A(-6,3),B(-2,5),C(0,m),D(n,0)。

(1)要使△ABC周长最短,求C点坐标。

(2)要使四边形ABCD的周长最短,在图中做出符合要求的C、D两点(简要叙述做法),并求出m、n的值。

教师引导学生分析:在第一题中,因为AB的长度固定,当且仅当AC+BC最短时,△ABC周长最短;AC+BC最短,可以联想到“两点之间,线段最短”。怎样才能使AC+BC是AB两点之间的线段呢?需要做其中一个点关于y轴的对称点,如B点的对称点B′。由此,BC转化为B′C,当C点在线段AB′上时,AC+B′C即AC+BC最短,则可以由两直线交点确定C点的位置。

变式一:在直角坐标系中,A(-6,3),B(-2,5),长为2的线段CD在x轴上滑动,问CD滑到什么位置时,四边形ABCD的周长最短?

变式二:在直角坐标系中有三个点A(-6,3),B(-2,5),E(n,0),长为1的线段CD在y轴上滑动,问CD滑动到什么位置时,五边形ABCDE的周长最短?

变式三:在直角坐标系中有两个点A(-6,3),B(-2,5),长度为2的线段CD在y轴上滑动,长度为1的线段EF在x轴上滑动,问当线段CD、EF滑动到什么位置时,六边形ABCDEF的周长最短?

通过几道问题的解决,教师可以引导学生概括出:要想求线段和的最小值,可以将两定点平移或对称,将线段和转化为两定点间的折线和,利用“两点之间,线段最短”确定最短距离。

实战练习:在平面直角坐标系xOy中,关于y轴对称的抛物线y=- x 2+(m-2)x+4m-7与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C,P是这条抛物线上的一点(点P不在坐标轴上),且点P关于直线BC的对称点在x轴上,D(0,3)是y轴上的一点。

x 2+(m-2)x+4m-7与x轴交于A、B两点(点A在点B的左侧),与y轴交于点C,P是这条抛物线上的一点(点P不在坐标轴上),且点P关于直线BC的对称点在x轴上,D(0,3)是y轴上的一点。

(1)求抛物线的解析式及点P的坐标。

(2)若E、F是y轴负半轴上的两个动点(点E在点F的上面),且EF=2,当四边形PBEF的周长最小时,求点E、F的坐标。

这个教学案例是通过解决问题概括出求线段和的最值的一般方法,类比此类问题还可以得到线段差的最值。与前一个案例略有不同,由于题目是学生难以入手的,所以由老师引导学生进行分析得到一个解决方法(但并没有形成解题模型),学生再以此思路解决此类较复杂的题目,最后进行总结概括,抓住题目的本质特征及解决的主要思路,这样做一是为了让学生形成解题模型,二是加深学生对解题思路的理解,以更好地应用。

【物理】

初三物理教学中,常常要涉及电学综合题的讲解和分析,这也是中考的压轴题之一。

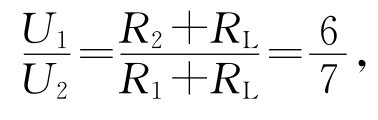

如图8—29所示的电路中,电源两端电压U不变,灯L上标有“4V 2W”字样,不计灯丝电阻受温度的影响。当开关S1闭合、S2断开时,灯泡正常发光,电压表V1与V2的示数之比为6∶7,电路消耗总功率为P;当开关S1、S2均闭合时,电路消耗的总功率改变ΔP,且ΔP= P。求:

P。求:

(1)当开关S1、S2均闭合时,电路中的电流;

(2)电阻R1与R2的阻值;

(3)当开关S1、S2均闭合时,电阻R2在1min内消耗的电能W。

图8—29 实物图

由于是难度较高的综合题,应由老师引导学生解决。首先认真仔细阅读题目,找到题目中的两种状态,即“开关S1闭合、S2断开”和“开关S1、S2均闭合”。

然后在两种状态下,去掉无关的实物,利用所学的流向法、节点法分析电路,画出等效电路图:当开关S1闭合、S2断开时,电路如图8—30所示,电压表V1与V2的示数分别为U 1、U 2,电路中的电流为I;当开关S1、S2均闭合时,电路如图8—31所示,此时电路中的电流为I′。也就是将实际问题抽象概括出物理模型。

图8—30 等效电路图甲

图8—31 等效电路图乙

根据两个电路图和题中所给数据写出关系式,注意找出某个不变的物理量,如某个电阻或总电压、串联电路中的电流、并联电路中的电压等。

最后找出各个关系式之间的关系,要充分利用题目中的已知或已经求出来的比例达到减少未知量的目的,避免试图将每个物理量都求出来。

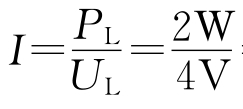

(1)小灯泡正常工作时的电阻电流

=0.5A,P=UI,P′=UI′,依题意ΔP=

=0.5A,P=UI,P′=UI′,依题意ΔP= P,P′>P,则P′=

P,P′>P,则P′= P,UI′=

P,UI′= UI,I′=

UI,I′= I,解得I′=0.9A。

I,解得I′=0.9A。

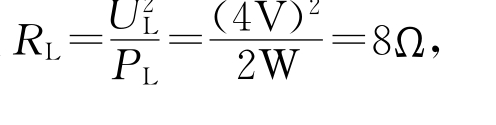

(2)由图8—30 解得6R1-7R2=8Ω(8—4)

解得6R1-7R2=8Ω(8—4)

解得R1+R2=10Ω(8—5)

由(8—4)、(8—5)两式解得R1=6Ω,R2=4Ω。

(3)电阻R2在1min内消耗的电能

W=I′2 R2t=(0.9A)2×4Ω×60s=194.4J。

在解决完此问题后,可以回顾解题思路,概括解题模型:

看(认真仔细地阅读题目);画(正确画出等效电路图);写(就每一个电路图写出关系式);找(找出各个关系式之间的关系)。

实战练习:

如图8—32所示,电源两端电压U保持不变。当开关S1闭合、S2断开,滑动变阻器接入电路中的电阻为R A时,电压表的示数为U 1,电流表的示数为I1,电阻R1的电功率为P1,电阻R A的电功率为P A;当开关S1、S2都闭合,滑动变阻器接入电路中的电阻为R B时,电压表的示数U 2为2V,电流表的示数为I2,电阻R B的电功率为P B;当开关S1闭合、S2断开,滑动变阻器滑片P位于最右端时,电阻R2的电功率为8W。已知:R1∶R2=2∶1,P1∶P B=1∶10,U 1∶U 2=3∶2。求:

(1)电源两端的电压U;

(2)电阻R2的阻值;

(3)电阻R A的电功率P A。

图8—32 实物图

这个教学案例是分析难度较大的综合题,其实是由多个解题过程归纳概括得到的,在这里只列举出了一题。通过解决多个题目,不仅能够分析出题目的本质特征、总结出解题的基本步骤,也概括了每一步骤所用到的方法和注意的事项。

面对众多的练习题,教师要引导学生不要死做题,而是要善于把一些具有共同特点的题进行归类,从中找出普遍性、规律性的思路,并适当分析思路的合理性和必要性,从而构建一个正确、合理、适用的解题模型。掌握了某种题的解题模型就能举一反三,就不会陷于题海之中茫然无措。

勤思多练

【综合】

举出两个教学中概括解题模型的例子,并分析其中蕴含的逻辑知识。

(参考提示:在进行物理学中“运动和力”的教学时,就可以引导学生把许多题目归纳为“追及、相遇模型”、“先加速后减速模型”等解题模型。在构建解题模型时,一般要用到比较、分析、抽象、归纳、概括等逻辑方法。)

【注释】

(1)参见张巨青主编:《科学逻辑》,115~124页。

(2)参见金顺福,汪馥郁主编:《辩证思维论》,154~184页,285~415页,北京,北京燕山出版社,1996。

(3)参见于祺明,汪馥郁主编:《科学发现模型论》,139~241页,北京,中央民族大学出版社,2006。

(4)同上书,151页。

(5)参见于祺明,汪馥郁主编:《科学发现模型论》,157页。

(6)刘熠:《例析中学物理解题中的构建理想模型法》,载《数理化学习》(高中版),2008(1)。

(7)参见百度百科.数学建模.见百度网,2013-09-17。

(8)参见百度百科.数学建模。

(9)转引自崔建军:《论经济研究过程中的理论模型与经验实证》,载《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2012(3)。

(10)齐港主编:《社会科学理论模型图典》,北京,经济管理出版社,2012。

(11)参见百度百科.波利亚.见百度网,2013-08-04。

(12)[美]波利亚:《怎样解题》,4~10页,124~126页,北京,科学出版社,1982。

(13)参见百度百科.波利亚。

有关课堂中的逻辑味道:让理性引导教与学的文章

一物理模型式概括教学案例在学习“杠杆”概念这一内容时,可以有以下两种引入方式:第一种:古希腊哲学家阿基米德曾说过:“给我一个支点,我就能撬动整个地球。”而第二种则通过若干个实例引导学生抽象出它们的本质特征,从而概括出一个物理模型——杠杆及相关概念,再通过实验的方法抽象概括出力臂的概念,既帮助学生学习了知识,又发展了学生的思维能力,同时也能使知识掌握得更牢。......

2024-07-27

(二)教材与学情分析《认识图形》是人教版数学一年级下册的内容,属于“图形与几何”领域中有关图形的知识。(七)教学设计评价图5-1认识图形案例设计的教学内容是学生在小学阶段第一次认识几何图形,只要求学生能直观认识长方体、正方体、圆柱和球,能够辨认这些图形,正确地说出它们的名称。因此,根据此案例设计,教师结合教材特点和学生实际,精心设计了多种形式的教学活动。......

2023-08-03

为了让各个小组的实力相差不大,以便于公平竞争,最大限度地激发小组合作学习的积极性,分组的时候,我按照成绩对各个层次学生进行均衡分配,除小组长由班主任征求个人意见后指定外,副组长由小组长自己任命,组员由组长和副组长商量后在不同分数段中挑选。但另一个急需解决的问题又摆在了面前——如何利用评价机制来激发小组合作学习的积极性,使小组的合作开展得更加有效?......

2023-07-31

所以,化学教学中复习课的效益往往不高。“学而时习之,不亦乐乎。”在复习课的教学设计中需要注意以下策略的使用。在课前下足功夫是提高复习课的课堂教学效益的有力保证。好的复习课不仅能帮助学生解决学习中的问题,而且能让学生逐步减少对复习课的依赖,离开学校后能自己根据需要“时习之”,其中复习的方法很重要。......

2023-07-30

图3—27求作符合条件的直线解空间分析:过M点与△ABC平行的直线有无数条,其轨迹是与△ABC平行的平面,由此可先作出这个与△ABC平行的轨迹平面P,然后作出平面P与直线DE的交点N,M和N的连线即为所求。......

2023-09-24

重/难点重点:掌握算“24点”的规则和基本方法。算“24点”是我国一项传统的数学益智活动。因此,让学生会用4张牌算“24点”有一定的难度。比如,牌的样式和算“24点”的规则等。引导学生发现一般的算“24点”的方法:凑出4和6,3和8。突破反思算“24点”是一项很好的益智游戏。......

2023-07-27

根据换面法和旋转法的基本原理,可将一般位置的直线和平面变换到特殊位置,以达到解题的目的。由于本题中AB和CD均为一般线,不能直接作出公垂线的投影,若把其中任一直线变换为与投影面垂直时,可根据其积聚投影作出公垂线和距离,为此需要经过两次变换,现用换面法作图。......

2023-09-24

几何形体概念的教育指导要点,主要分为平面图形教育活动的指导要点、立体图形教育活动的指导要点和几何形体等分教育活动的指导要点。在平面几何图形守恒教学活动中,动手操作十分重要。幼儿相互检查饼干和盘子的配对情况,并相互纠正。幼儿将圆形饼干和正方形饼干分别喂给圆形嘴巴的小动物和正方形嘴巴的小动物。......

2023-07-30

相关推荐