国立药专的课程分为基础课和专业课两部分,前两年是基础课,学校尚在磁器口。药专缺乏基础课老师,就请中央大学的基础课老师兼课。药专的基础课教师阵容非常强,对学生的要求也很严格。专业课基本上是在歌乐山上,师资力量也很雄厚,多是药专自己的老师。图2-31941年在国立药专实验室前不管是基础课还是专业课,老师都十分认真。就是在这样艰苦的环境中,老师们依然认真教课,为学生们树立了榜样。......

2023-12-07

彭司勋入学时,学校一共有36、37、38三届学生,总计120多人。后来又招收了调剂训练班,学生人数增加了,但也没超过200人。全校一百多男生都住在一个简易大宿舍里,上下铺,没有个人空间。房间简陋,夏天酷热难熬,冬天寒风刺骨。

战时物资很缺乏,他们吃的是混有沙子、稗子的糙米饭,同学们称之为“八宝饭”。最初点的是油灯,是桐油,后来才有了电灯。搬到歌乐山后,买东西很不方便,有的同学就在山上开了小面馆,主要不是为了赚钱,是为了方便同学吃饭,没有钱的时候,还可以赊账;还有的同学买了几只羊,挤羊奶卖给同学喝。总之是自己想办法,丰富生活。

与战争的残酷相比,艰苦的生活算不了什么。彭司勋1938年入学,到1942年毕业,这四年是抗战最艰难的时期,日军对重庆的轰炸很频繁。因磁器口附近有25兵工厂,瓷器口和沙坪坝就成为日军轰炸的目标,空袭随时会发生。有时正在上课,警报突然呜呜叫起来,声音听起来异常凄厉,同学们就迅速跑到教室外的壕沟里面,躲避空袭。彭司勋喜欢打球,有几次正在操场与同学打球,忽然就听到飞机划过上空的隆隆声音,轰炸机都低空飞行,地面上的人可以看清楚飞机上的标志。往往是先看到国民党的飞机过去,紧接着,日本的轰炸机就会来。大家对国民党空军的作战能力之低,感到很愤慨,但也无能为力。

由于经常躲避空袭,学校也进行防空教育,同学们积累了一定的防空经验。在警报之前,先拉预警报,预警报时就要向外跑了,不然就来不及了;如果敌机已来袭,要顺着轰炸机飞行的方向跑,不能逆向跑,因为投弹有向后的抛物线。白天空袭还好,晚上空袭,往往是疲劳轰炸,一次来几架飞机,拖得时间很长,这时候学生们都要将预先准备好的烧饼用小包带走,否则轰炸机盘旋着迟迟不走,到了午夜甚至凌晨,警报也不能解除,这时就需要充饥。晚上跑警报时,他们常能看到红色指示灯,那是汉奸打的信号枪,为日本空军指示轰炸目标。每当这时候,群众就非常气愤,高喊:“捉汉奸、捉汉奸。”

磁器口没有防空洞,只有一些简易的壕沟用来躲避空袭。一次空袭,彭司勋同班一个女同学,叫王志华,躲在壕沟里,炸弹并没有炸到她,炸到旁边的土堆上,她被落下来的土掩埋了,警报过后大家才发现,挖出来后,因为窒息已经死去。还有一次,空袭来了,学校的一个物理老师,是助教,毕业于中央大学,他担心防空洞里空气不好,就坐在防空洞口上,炸弹正好落在洞口,爆炸的冲击波把他掀到半空中,摔到山沟下面,落在了坚硬的石头上,不幸身亡[17]。这两起惨剧都是彭司勋亲身经历,使他更加痛恨日本侵略者。

由于接连发生两起惨剧,1940年6月,学校紧急从磁器口搬迁到歌乐山,那时歌乐山的校舍还没完全建好。歌乐山是重庆人避暑的地方,有钱人都在这里盖别墅。由于这里没有军事设施,日军对歌乐山的空袭不像对市区那么频繁,学校组织学生挖了防空洞,比在磁器口时安全多了。1983年,阔别41年后,彭司勋与几位在渝校友再访歌乐山母校旧址,学校旧址的校舍已不见踪影,新楼耸立,现在是重庆第三中学校址。防空洞还在,作为危险品仓库仍在使用。彭司勋和同学们触景生情,感慨良多,那段充满血腥但又奋发上进的青春岁月不禁浮现眼前。

抗战期间,重庆遭受日军频繁轰炸,彭司勋和同学们都自愿报名参加了救护队,协助专业救护人员包扎伤口,抬送伤员。战争的残酷景象成为彭司勋挥之不去的记忆,也使他十分痛恨战争。

虽然凄厉的警报声时时扰乱安静的课堂,但同学们并没因此放松学习,态度依然认真。空袭过后,照常上课。因为没有教材,上课必须做笔记,下课以后还要花费大量时间整理笔记,笔记就相当于教材。晚上同学们在桐油灯下温习功课,常到深夜。

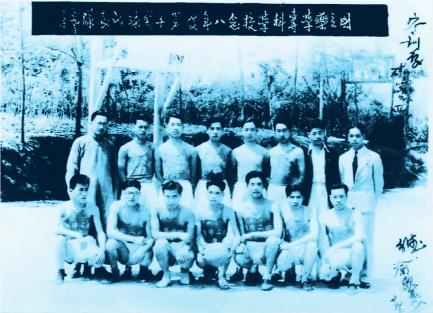

在课后他们开展多种文体活动,药专和中央大学、重庆大学举办过歌咏、球类比赛。彭司勋喜欢体育运动,经常和同学们打球,他是学校篮球队员,曾代表学校与中央大学和重庆大学进行比赛,当时读专修科的赵守训[18]也是篮球队员,他说彭司勋是一位优秀的篮球队员。在同学涂国士[19]看来,彭司勋的排球打得更为出色,在排球场上很活跃,球传得好,他也是学校排球队的主力队员。到南京药学院工作以后,彭司勋是老年教工排球队队员,“文革”前常与南京农学院、南京工学院比赛。

图2-4 国立药学专科学校篮球队合影(后排左起陈思义校长、易文绪、彭司勋、郑镇、李邦贤、谢星汉、郭祖贤干事、徐伯先教练;前排左起赵守训、冯鸿臣、夏勤锐、唐锡嘏、许汝正、沈家顺、万某,摄于1940年5月)

当时学校里虽然开设三民主义课,但是学校对学生的思想和行为管束得不很严,学生们组织了自治的学生会,学校对学生的这些行为也不干涉。学生自治会编辑出版有《药讯期刊》,学校还给予一定的经费补助。彭司勋班里有位叫冯大璋的女同学,是北京人,她组织了一些进步的学生给重庆缫丝厂女工上课,在磁器口纱厂办了女子夜校,教女工识字。冯大璋在药专只读一年就离开了。后来彭司勋才听说她是地下党,解放初曾负责东北科学院系统的接收工作。当时三青团在学校组织夏令营,学生参加夏令营可以到药房里配药、参加游泳等文体活动。(www.chuimin.cn)

国立药专的学习生活条件虽然艰苦,但老师认真教学,学生刻苦用功,这些学生毕业以后,大多数终生从事药学工作,对中国药学发展有所贡献。

第一届同学中,徐玉均[20],曾留学英国,1950年获伦敦大学药学院理学博士学位,回国任卫生部药品检验所生物测定科首任科长,是新中国药品生物检定工作的开创者之一;张渊才,曾在美国留学,回国后在军事医学科学院工作;第二届同学中,林启寿,曾与彭司勋同船赴美,回国后任北京医学院药物化学教研室教授。

彭司勋这一届共录取51人,报到入学43人,到毕业时只剩24人,其中有9人曾赴英美留学。沈家祥[21]后来做合霉素和氯霉素研究,曾任国家医药管理局总工程师,1999年当选工程院院士。涂国士1945年到英国留学,1950年回国,到中央药检所(现国家药品与生物制品检定所)工作,担任药物化学室主任,是我国著名药品检验专家。许汝正[22]曾留学美国普渡大学,后任湖北药检所所长。还有3人留在美国任教或工作。

图2-5 国立药学专科学校1942届学生与吴荣熙老师(前排坐者左5)

抗战时期,药专为国家培养了大批人才,其中不乏精英,除了上述的三届学生,1940年入学的尚志钧是著名本草文献学家;1941年入学的徐国钧因在生药学研究方面的贡献、1944年入学的袁承业因在核燃料研究方面的贡献,当选中科院院士。抗战时期的药专,条件无疑很艰苦,教师也很不稳定,教材和实验器材药品都很缺乏,这些都没有降低人才的培养质量,这一时期,反而成为精英人才最多的时期。校友们认为可能与教师来源广泛有关,大多数教师都曾留学欧美,很多是科学界或药学界的知名学者,各种学术观点和研究风格汇集一体,学术思想比较活跃。由于绝大多数教材为外国教材,故学生外文水平都比较高,便于了解国际前沿科学。

图2-6 1942年与热恋中的陈佩兰在国立药专

图2-7 大学毕业照

大学四年中,彭司勋不但学习了药物学知识,还收获了甜蜜的爱情。他与同学陈佩兰在大三时相恋,此时,彭司勋英俊而潇洒,陈佩兰秀气而大方,在同学们看来十分般配。课余时,在歌乐山幽静的林间小道上,经常看到这对恋人并肩散步的身影。他们出双入对,令同学们羡慕。据涂国士说,彭司勋因经常与陈佩兰在一起,与其他同学的交往少了,似乎有些疏远了。大学期间,同学中谈恋爱的不在少数,但是,终成眷属者只有他们一对。

有关精业济群:彭司勋传的文章

国立药专的课程分为基础课和专业课两部分,前两年是基础课,学校尚在磁器口。药专缺乏基础课老师,就请中央大学的基础课老师兼课。药专的基础课教师阵容非常强,对学生的要求也很严格。专业课基本上是在歌乐山上,师资力量也很雄厚,多是药专自己的老师。图2-31941年在国立药专实验室前不管是基础课还是专业课,老师都十分认真。就是在这样艰苦的环境中,老师们依然认真教课,为学生们树立了榜样。......

2023-12-07

现在要讲的是关于实习的调查、工作、学习和生活四部分。关于乡村调查,我们有一个总原则,就是要进行挨户调查工作。学校备有调查表格,可以给同学带去。湘桂铁路通车还不久,通车以前是那样,通车以后又是那样,这是我们需要详细调查的。所以调查工作不是一件容易的事。民团干校同学散在很广的地区,到处都可以遇到他们,工作要展开,便需要向他们学习,便需要和他们密切地合作。......

2023-08-17

体现“教育即生活,生活即教育”,教师要给学生营造一个开放的学习空间,同时引起学生对自然、社会、科技足够的关注,激发了他们的学习欲望。当学生在活动时,教师密切关注学生的动态,迅速把研究学习进展情况作适当的评价,使学生的求知欲望持续高涨。......

2023-08-09

实录就像一个心脏和泵站,将史料的血液加压后输向布满全身的动脉、静脉和血管末梢。《国史》依赖于《宋实录》的先行修纂。充分反映了宋代先修《实录》后修《国史》的工作流程和史料流向。但实录的史料,则为国史馆馆臣所吸收和应用。......

2023-07-20

当中学学习生活的习惯还在延续而未褪尽的时候,同学们进入大学仿佛置身于万花筒之中,到处充满新鲜,学习和生活已发生明显的变化。(一)大学学习的特点和变化大学的学习特点与中学时代相比已发生了明显的变化。大学自由支配的学习时间较中学有所增多,学习的自主性也大大加强。根据以上学习特点,同学们应相应调整自己的学习方法和学习态度。......

2023-08-25

第一节历代实录的修纂机构中国古代实录基本上都是官修史书,是由政府设置机构、组织修撰人员、提供纂修场所编纂而成的。实录修纂机构的名称、组织形式和纂修地点,历来又不尽相同。对实录修纂机构的探讨,有助于加深对历代实录体史书的研究。史馆的实际负责人是判馆事,以修撰中官高的一人担当。......

2023-07-20

会花钱的人会生活现代都市生活里,抠门并不都是贬义色彩。不要觉得抠门损伤了男人的自尊,事实上,欧美发达国家的人们生活远比中国男人随意的多,纽约的街头,脚穿球鞋,身着休闲装的人比比皆是。我们不妨学习一下欧美的生活,把自己家中该抠的地方梳理一下,你会发现,其实我们的生活完全可以变个样子。一个会花钱的男人一定有一个好的家庭规划。会花钱的男人才会赚更多的钱。......

2023-12-02

许多感觉统合失调的儿童家长认为,自己的孩子智商没有问题,绝不可能有感觉统合失调的情况。感统失调影响学习和生活主要还体现在以下几个方面:1.在视觉方面,如果儿童在阅读的时候常常跳字、跳行,抄写常漏字、漏行。上述现象,对于感统失调的儿童来说,一般不会全部都有,有的表现出一部分或者大部分。由于感统失调的孩子在运动、生活、学习等方面有困难,由此容易引发种种心理问题。......

2023-08-04

相关推荐