第1节1978—1983年:社队企业恢复发展阶段一、政策出台背景乡镇企业的前身是社队企业,这一经济形式出现于20世纪50年代末期。1981年5月4日,国务院及时颁发了《关于社队企业贯彻国民经济调整方针的若干规定》。表11—31978—1983年中国社队企业发展状况续前表数据来源:中国农业信息网。......

2023-12-06

第1节 1978—1989年:探索和初步发展阶段

一、政策出台背景

十一届三中全会以来,人民公社体制开始解体,家庭联产承包制与双层经营逐步在农村建立巩固。随着“统”的体制的松动,中国农民有了自发建立合作经济组织的大环境。20世纪70年代末,中国第一个农民科学种田技术协会在安徽省天长县成立,随后,农民专业合作组织在数量上有很大发展,以农民专业技术协会为例,截至1987年,全国农村已经陆续成立各种农民专业技术协会近8万个,1993年底达13万个。(2)

此阶段的大背景是:(1)生产方式上,随着农村家庭联产承包责任制的推行,农民成为独立的商品生产经营主体。在1979—1984年间,农民人均纯收入从134元增加到355元,年均实际增长14.8%。然而,农业生产在1985—1988年步入低谷,至1989—1991年又有恢复性增长。(3)(2)市场环境上,农产品市场化进程加快,虽然国家在流通领域仍然对主要农产品进行垄断经营,计划经济体制下的政府行政干预已经弱化。(3)经济结构上,农村地区经济结构调整加快,农业生产率大幅度提高,剩余劳动力开始向第二、第三产业转移,乡镇企业在东部沿海地区兴起。(4)在思想观念上,农民对于家庭经济在改革初的高效率感触颇深,所以“分”的号召力普遍流行。

以上这些背景特征使得农民在这个阶段自发组建合作组织的动力不足。然而,家庭联产承包责任制相对于人民公社体制是一种新的制度安排,是由人民公社内部分工来实现纵向一体化生产转向由农户独自完成纵向一体化生产的新型制度安排。因此,实行家庭联产承包责任制后,农户作为独立的经济主体,必须独自解决产前、产中和产后各个环节的问题。但是,这种千家万户分散生产的方式在某种程度上又面临着生产经营规模小、技术水平提高困难、生产手段落后、商品信息闭塞、市场进入成本高昂等问题。所以,建立在农民家庭经营基础上的市场经济发展,导致了他们对社会化服务的需求。但与此相对应的农村社区组织的服务功能却不断弱化,这使得农民对技术等方面的服务需求难以满足。各级政府的涉农部门围绕建立农村社会化服务体系的目标,开始推动新型社会中介组织的发展,组建起了不少专业合作技术协会。专业技术协会主要以技术合作和交流为主,组织成员之间没有产权结合,利益关系松散,不具有实体性质。

此外,农民自发组织的经营实体也开始出现,较早出现的有专业联营体的形式,如湖北孝感出现的农机联合体,将4个大队、11个生产队的机手联合起来,统一经营自有机械,发挥协调作业的功能,发挥规模效应。(4)还有在村集体的基础上成立的“农工商合作社”,较多的混同于集体经济或社区合作经济组织,但是也有独立于村组织的,比如,社员可以自由退社,不同于社区合作经济。(5)

总体看来,此阶段的制度大环境是由“统”刚步入“分”,在生产领域,“分”已成为不少地区的共识。在某些领域,“统”的制度依然没有改变,依然发挥其或利或弊的功能;而另一些领域,“统”的制度发生瓦解,本该发挥的一些良性功能发生缺失,需要有新形式的“统”的制度安排来代替。在改革的前五年里,农村经济取得超速发展,农民对现状、对“分”的制度普遍满意,没有意识到对新形式“统”的需求。但是,经济发展较快地区的农民已经体会到了“统”的缺失,开始自发地联合起来。

二、相关政策及其主要内容

改革开放初期阶段,广大农民从生产中的实际需要出发,在实践中自发形成了一些合作经济组织,对于这样一种新型的经济组织,相关政策以积极的姿态进行着探索和引导,具体表现为以下几个方面:

(一)承认合法地位

1983年中央一号文件指出:长期以来,由于“左”倾错误的影响,流行着一些错误观念:一讲合作就只能合并全部生产资料,不允许保留一定范围的家庭经营;一讲合作就只限于按劳分配,不许有股金分红;一讲合作就只限于生产合作,而把产前产后某些环节的合作排斥在外;一讲合作就只限于按地区来组织,搞所有制的逐级过渡,不允许有跨地区的、多层次的联合。这些脱离实际的框框,现在开始被群众的实践打破了。文件进一步指出:经济联合是商品生产发展的必然要求,也是建设社会主义现代化农业的必由之路。当前,各项生产的产前产后的社会化服务,诸如供销、加工、贮藏、运输、技术、信息、信贷等各方面的服务,已逐渐成为广大农业生产者的迫切需要。适应这种客观需要,合作经济也将向这些领域伸展,并不断丰富自己的形式和内容。《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》对公社经济和合作经济组织发展做了进一步的说明:原公社一级已经形成经济实体的,应充分发挥其经济组织的作用;公社经济力量薄弱的,可以根据具体情况和群众意愿,建立不同形式的经济联合组织或协调服务组织;没有条件的地方也可以不设置。这些组织对地区性合作经济组织和其他专业合作经济组织,是平等互利或协调指导的关系,不再是行政隶属和逐级过渡的关系。中央以一号文件的形式,肯定了合作经济组织的作用和地位,这为其进一步发展奠定了基础。

(二)探索多种形式

对于合作经济组织究竟以何种形式发展,从普通群众到中央决策层都在进行着各种探索,从中央的相关文件中能够感受到这种积极的尝试。

1983年中央一号文件指出:根据我国农村情况,在不同地区、不同生产类别、不同的经济条件下,合作经济的生产资料公有化程度,按劳分配方式以及合作的内容和形式,可以有所不同,保持各自的特点。例如:在实行劳动联合的同时,也可以实行资金联合,并可以在不触动单位、个人生产资料所有权的条件下,或者在保留家庭经营方式的条件下联合;在生产合作之外,还可以有供销、贮运、技术服务等环节上的联合;可以按地域联合,也可以跨地域联合。不论哪种联合,只要遵守劳动者之间自愿互利原则,接受国家的计划指导,有民主管理制度,有公共提留,积累归集体所有,实行按劳分配,或以按劳分配为主,同时有一定比例的股金分红,就都属于社会主义性质的合作经济。《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》指出:为了完善统一经营和分散经营相结合的体制,一般应设置以土地公有为基础的地区性合作经济组织。这种组织,可以叫农业合作社、经济联合社或群众选定的其他名称;可以以村(大队或联队)为范围设置,也可以以生产队为单位设置;可以同村民委员会分立,也可以一套班子两块牌子。以村为范围设置的,原生产队的资产不得平调,债权、债务要妥善处理。此外,农民还可不受地区限制,自愿参加或组成不同形式、不同规模的各种专业合作经济组织。(www.chuimin.cn)

在发展中,各地合作经济组织产生了一些新的组织形式,中央政策文件也都进行了相应的规定。《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》指出:有些合作经济采用了合股经营、股金分红的方法,资金可以入股,生产资料和投入基本建设的劳动也可以计价入股,经营所得利润的一部分按股分红。这种股份式合作,不改变入股者的财产所有权,避免了一讲合作就合并财产和平调劳力的弊病,却可以把分散的生产要素结合起来,较快地建立起新的经营规模,积累共有的财产。这种办法值得提倡,但必须坚持自愿互利,防止强制摊派。《中共中央、国务院关于一九八六年农村工作的部署》指出:近几年出现了一批按产品或行业建立的服务组织,应当认真总结经验,逐步完善。各地可选择若干商品集中产区,特别是出口商品生产基地,鲜活产品的集中产区,家庭工业集中的地区,按照农民的要求,提供良种、技术、加工、贮运、销售等系列化服务。通过服务逐步发展专业性的合作组织。《把农村改革引向深入》指出:要支持农民组织起来进入流通。目前农村已出现了一批农民联合购销组织,其中,有乡、村合作组织兴办的农工商公司或多种经营服务公司,有同行业的专业合作社或协会。也有个体商贩、专业运销户自愿组成的联合商社等。必须看到,农民组织起来进入流通,完善自我服务,开展同各方面的对话,反映了农村商品经济发展的客观要求和必然趋势,今后还会更多地涌现出来,各有关部门均应给予热情支持和帮助。同时指出,供销社要按照合作社原则,尽快办成农民的合作商业组织,完善商品生产服务体系。

(三)进行初步规范

由于合作经济组织的发展还处在探索阶段,因此,20世纪80年代,对于合作经济组织的规范也处在起步阶段。例如,《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》就规定:供销合作社应该完全独立核算,自负盈亏,自主经营,由群众民主管理。各种合作经济组织都应当拟订简明的章程,合作经济组织是群众自愿组成的,规章制度也要由群众民主制订;认为怎么办好就怎么订,愿意实行多久就实行多久。只要不违背国家的政策、法令,任何人都不得干涉。

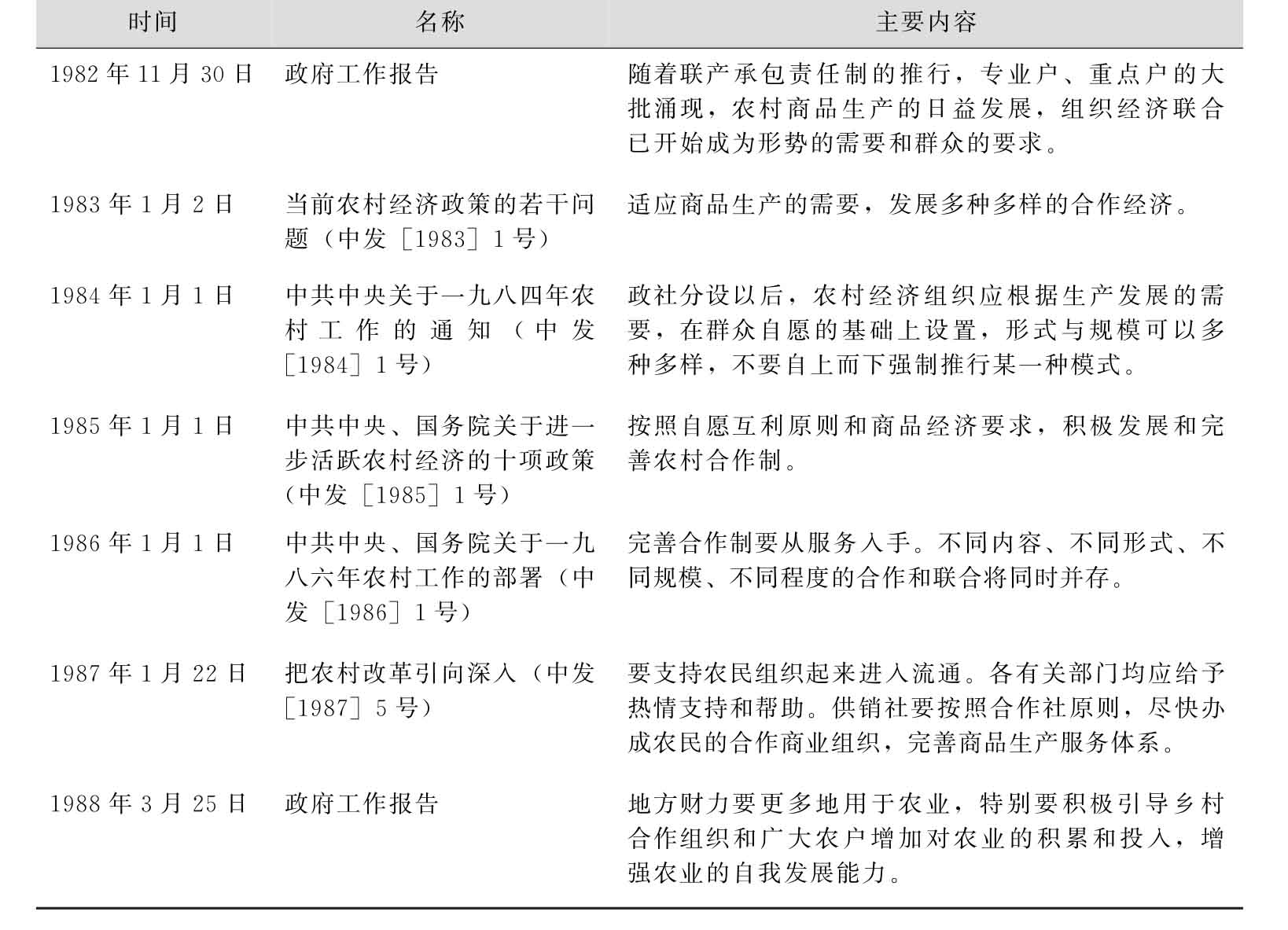

这一阶段中国关于合作经济组织的主要政策如表8—1所示。

表8—1 1978—1989年关于合作经济组织的主要政策

三、政策效果评价

(一)新兴的农民专业合作经济组织规模逐步扩大

20世纪80年代初期,中国农村推行以家庭联产承包为主的责任制后,各种农民自发组织的专业合作经济组织悄然兴起,并逐渐引起中央政府的重视。从1983年以一号文件形式指出,经济联合是商品生产发展的必然要求,也是建设社会主义现代化农业的必由之路,肯定了合作经济组织在社会化服务中的作用和地位,奠定了其进一步发展的基础;到1984年一号文件、《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》等相关文件提出根据中国农村情况,在不同地区、不同生产类别、不同的经济条件下,新的合作经济内容和形式究竟以何种形式发展,要进行各种积极的尝试和探索;再到1986年的《中共中央、国务院关于一九八六年农村工作的部署》、1987年的《把农村改革引向深入》等一系列文件出台,提出对农民专业合作组织要进行初步的规范。从承认其合法性到积极探索尝试再到初步规范,在国家一步一步的支持和引导下,农民合作经济组织规模不断壮大。1984年,中国农村经济联合体数量为46.7万个,从业人员355.7万人;到1986年,中国农村经济联合体数量增加为47.8万个,从业人员422.5万人;到1988年,中国农村经济联合体数量达到47万个,从业人员为433.9万人(6),促进了农民的组织化程度的提高。

(二)稳定了家庭承包经营这个农村基本经济体制

如果把农产品合作社的本质特征看成是农户为主的联合,而联合起来的农户仍然从事家庭承包经营,不难发现,中国农产品合作社的发生、发展,在一定程度上稳定和完善了家庭承包经营制度。

20世纪80年代初,中国农村实行家庭承包经营的改革,一方面使农户有了可以长期打算、属于自己支配的土地,另一方面使农户可以积累资产,成为独立的经济主体,为其开展互助合作提供了前提和保障,有利于发展合作经济。农村合作经济组织不改变生产资料的产权关系,不改变现有的土地承包关系。它建立在家庭承包经营的基础上,在农业生产的各个环节,从事技术、生产、服务等方面的联合与合作,以提高农民生产经营的组织化程度,增强市场竞争能力,维护团体成员利益。农村合作经济组织内部成员分散生产,统一对外经营,既发挥了合作的优势,又不损伤农民家庭分散生产的积极性。农民专业合作社的发展,能够有效提高农民进入市场的组织化程度,促进千家万户生产与千变万化市场的有效对接,是对农村经营体制的丰富和完善,通过合作为家庭承包经营提供更有效、更全面的服务。从这个意义上说,20世纪80年代政府不断出台的一系列具有积极作用的政策文件,大大促进了农民经济组织的发展壮大,在客观上稳定、巩固并完善了农村家庭承包经营的基本制度。

有关中国农村改革的过程及机理分析的文章

第1节1978—1983年:社队企业恢复发展阶段一、政策出台背景乡镇企业的前身是社队企业,这一经济形式出现于20世纪50年代末期。1981年5月4日,国务院及时颁发了《关于社队企业贯彻国民经济调整方针的若干规定》。表11—31978—1983年中国社队企业发展状况续前表数据来源:中国农业信息网。......

2023-12-06

第4节1992—1996年:全面发展阶段一、政策出台背景经过十多年的改革,中国经济体制发生了巨大变化,以公有制为主体的多种经济成分共同发展的格局初步形成,农村经济体制改革不断深入,国有企业经营机制正在转换,市场在资源配置中的作用迅速扩大,对外经济技术交流与合作广泛展开,计划经济体制逐步向社会主义市场经济体制过渡。从1984年六届全国人大二次会议提议制定《乡镇企业法》到1996年八届人大通过,历时12年。......

2023-12-06

中国动漫的百年发展大体可以分为两大阶段:一是21世纪以前的创作阶段;二是21世纪以后的产业阶段。在创作阶段,动画和漫画的发展相对独立;在产业阶段,动画和漫画开始出现合流,并最终形成独具中国特色的动漫产业。21世纪以前,中国动画和漫画虽独立发展,但都不约而同地走上了“民族化”的创作道路。在这一口号的引导下,中国动画创作开始进入规模化时期。一方面,“文化大革命”的外力破坏使得中国动画在1977年至1983年间......

2023-08-17

第3节2003年至今:深化农信社改革试点一、政策出台背景第二轮农村金融体制改革搭建了一个“三位一体”的农村金融体系框架,但并没有达到预期的效果。2003年6月,《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》发布,这标志着深化农村信用社改革试点工作已进入全面实施阶段。......

2023-12-06

各地电台在中央台少儿节目的影响下,纷纷开办了各类青少年节目。中央台的《星星火炬》和《小喇叭》便成为领航儿童广播的旗舰。因此,中央台少儿部义不容辞的联合全国各家电台,建立起一个全国性的少儿广播的联合体,来一起研究和探讨中国少儿广播的发展与未来。这是中国少儿广播界的一项重大的举措,受到了国家广播电视部、教育部、全国妇联和团中央少工委等领导机构的高度重视,主要领导相继参加了启动仪式,并发表了贺词。......

2023-11-22

第3节1999—2003年:完善既有粮食政策、建设粮食安全体系一、政策出台背景自以“三项政策、一项改革”为主要内容的粮食流通体制改革以来,中国粮食工作取得了一系列的成效。对于主销区和部分主产区而言,2001年粮改是对中国富有传统计划经济色彩的粮食流通体制进行的比较全面的市场化改革。中共中央、国务院在2000年农业和农村工作会议上指出要尽快制定农产品市场信息采集标准和规范,建立完善的农业信息体系。......

2023-12-06

第4节2003年至今:保障权益和促进公平流动一、政策出台背景跨入新世纪以来,随着构建“和谐社会”理念的普及,公平正义成为发展的主旨。二是维护进城务工农民的合法权益。表5—42003年至今关于劳动力流动和城镇化的主要政策续前表续前表三、政策效果评价(一)外出务工环境趋好在这一阶段,中国的就业政策环境改善,农民外出就业权益得到保障,职业技能培训力度加大。根据建设部的调查统计,截至2004年底,中国......

2023-12-06

8月17日,省委下发关于建立保定人民广播电台的指示中明确:保定人民广播电台隶属于中共河北省委,主要任务是贯彻党的各项方针政策,下达省委、省政府以及省级各部门的决议、决定、布告、通令与指导工作,交流各地工农业生产经验,开展干部教育和群众宣传。1949年9月1日,保定人民广播电台正式播音。1949年10月1日下午3时,中华人民共和国开国大典在北京天安门广场隆重举行。各个环节的技术设备始终正常运转,圆满完成了转播任务。......

2023-11-22

相关推荐