1978年12月召开的中共十一届三中全会,是中国改革开放的开端,也是广播新闻变革的开始。电台自采自编的“本台消息”日益增多,新闻的时效性大大增强,广播新闻评论也重新恢复。在这一时期,广播电视新闻改革成为重点。⑨改革后的成效显著,以央广1987年对中共第十三次全国代表大会的报道为例,新闻报道采用口头播讲、现场广播、录音新闻、录音剪辑等多种形式,新闻报道先声夺人,播出时间均快于电视和其他媒体。......

2023-11-22

第1节 改革开放以来中国农业的发展

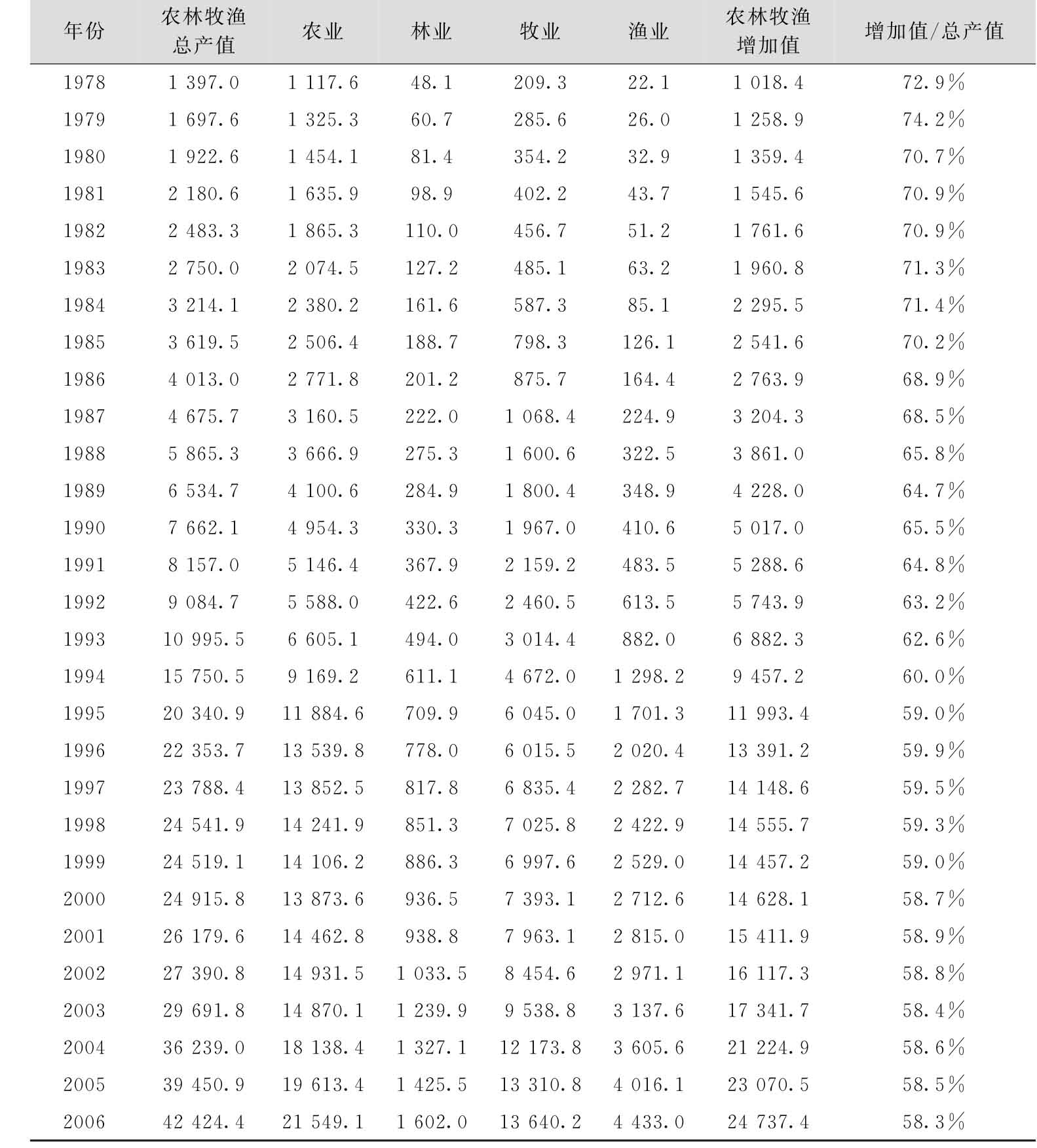

改革开放以来,中国农业总体上保持了不断增长的势头。从规模上看,农林牧渔总产值从1978年的1 397.0亿元增长到2006年的42 424.4亿元,28年间增长了29倍多。其中,种植业(2)产值从1 117.6亿元增加到21 549.1亿元,增长了18.3倍;林业从48.1亿元增长到1 602.0亿元,增长了32.3倍;牧业产值从209.3亿元增长到13 640.2亿元,增长了64.2倍;渔业从22.1亿元增长到4 433.0亿元,增长了近200倍。农林牧渔合计增加值也从1978年的1 018.4亿元增加到2006年的24 737.4亿元,增长了23.3倍,其占农林牧渔总产值的比例从1978年前后的73%左右下降至60%以下,2000年以来基本维持在58%左右,说明农业中间消耗(物质消耗与生产服务支出)比例加大到一定程度后趋于稳定(见表2—1)。

表2—1 农林牧渔总产值、增加值及构成(1978—2006年) 单位:亿元

注:按当年价格计算。资料来源:历年《中国农村统计年鉴》。下同。

从增长速度看,1978年以来农业发展呈现出“两缓两急”的特点,即从1978年至1992年增长速度一直较为缓慢,而从1993年开始出现了明显的加速增长,在1998年至2002年间则又出现了一个发展缓慢的阶段,增长速度甚至低于第一个阶段,而从2003年开始则进入一个新的加速增长期。无论是农林牧渔总产值、增加值,还是种植业、牧业都呈现出明显类似的特点(见图2—1)。

图2—1 农林牧渔总产值、增加值和分项产值增长变化(1978—2006年)(单位:亿元)

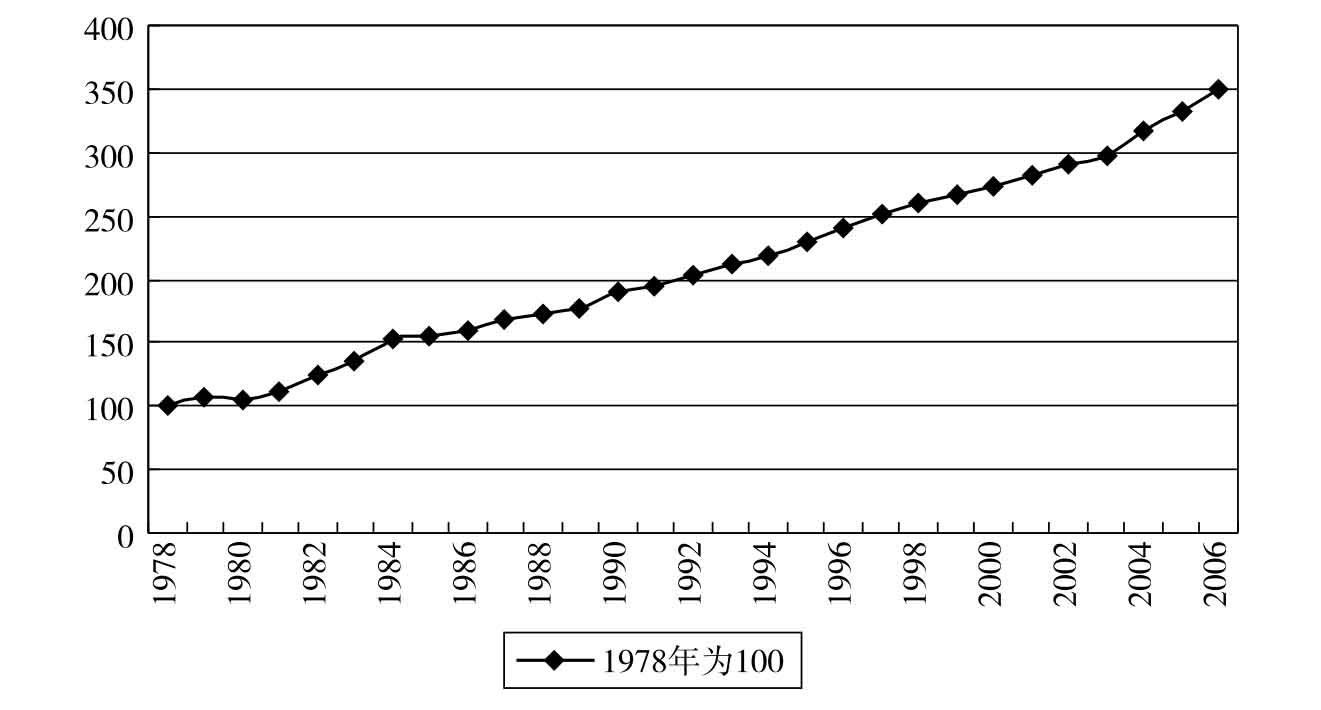

如果剔除价格变化的因素,按可比价计算:以1978年为100,那么1984年为152.6、1992年为203.1、1997年为251.6、2002年为290.0、2006年则达到了349.0,农林牧渔增加值28年间增长了近2.5倍,增长相对平稳(见图2—2);若以上一年为100,那么除1980年以外,其他年份均高于100,平均每年增长速度为4.6,20世纪80年代至90年代初的增长速度波动较大,而1992年至2003年增长速度稳中略有降低,到了2004年增长速度又回升至5.0左右,总体上看,农林牧渔的增长速度逐步趋于平稳(见图2—3)。

图2—2 农林牧渔增加值指数(以1978年为100)

图2—3 农林牧渔增加值指数(以上年为100)

二、农业产业结构持续调整,内部结构不断优化

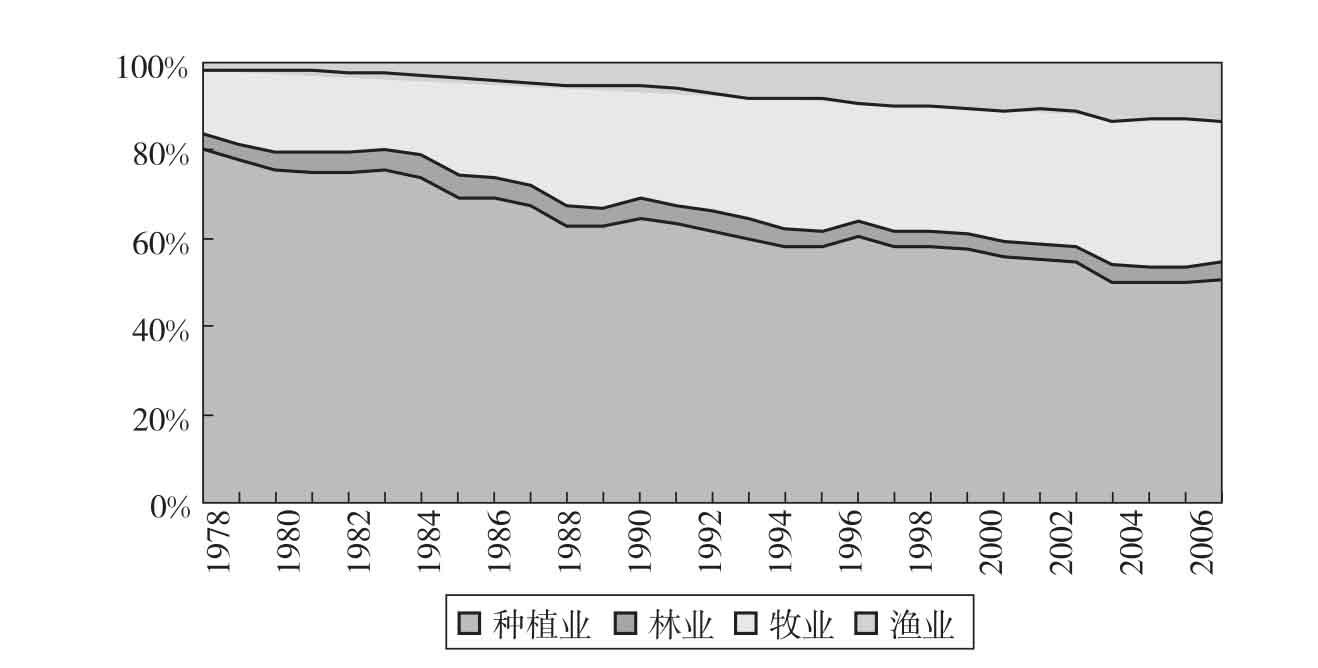

在中国农业总产值保持增长的同时,农业产业结构的调整也在不断进行,并取得了积极的成效。第一,种植业的比例明显下降,从1978年的80.0%下降到2006年的50.8%;第二,牧业产值比重稳步增加,从1978年的15.0%上升到2006年的32.2%;第三,林业产值的比重变化不大,基本保持在4%左右;第四,渔业产值份额显著增加,从1978年的1.6%提高到2006年的13.3%,其份额自1987年超过林业产值比重。目前中国“种、牧、渔、林”的大农业格局已经基本形成。

图2—4 农林牧渔生产总值构成

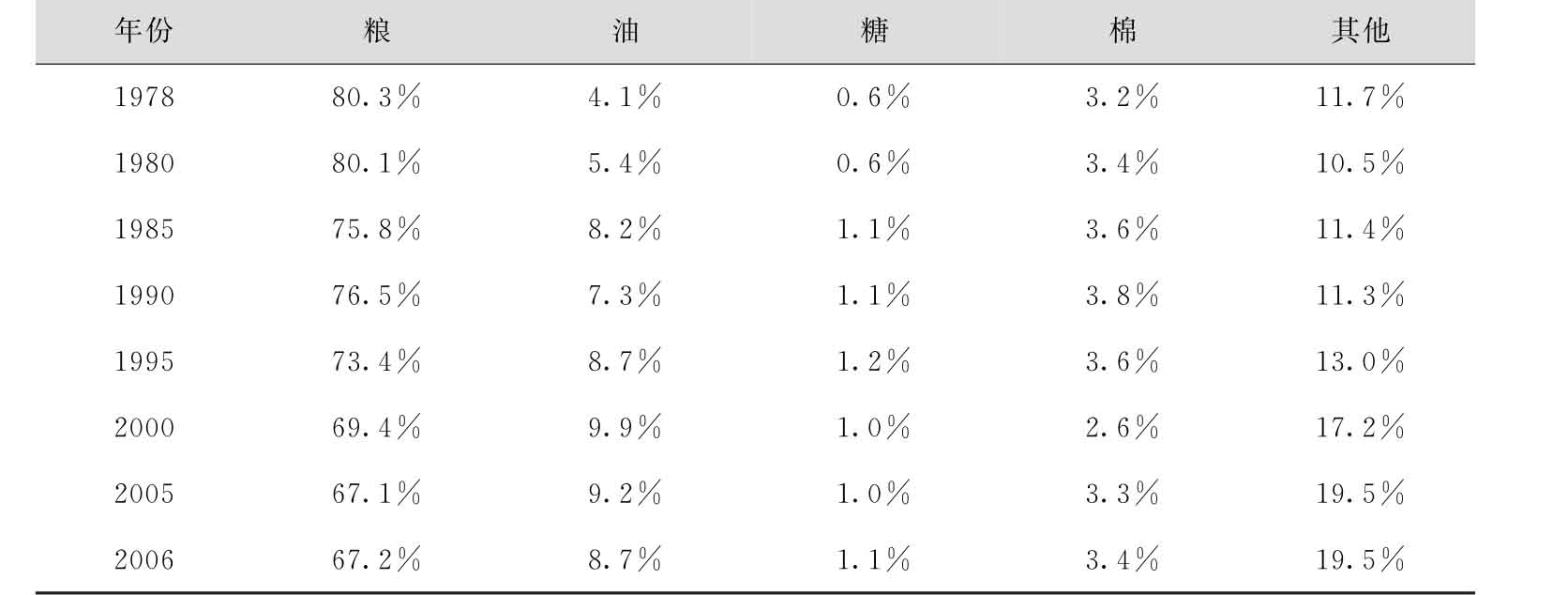

单从种植业看,1978—2006年间种植业内部结构也不断调整优化。其中,粮食作物播种面积比重从80.3%逐步减少到67.2%,油料作物的播种面积从4.1%增加到8.7%,糖料作物的播种面积增加不大,仅从0.6%增加到1.1%,棉花播种面积有一定程度的波动,但基本维持在3.4%左右,而其他经济作物的比例也从11.7%增加到19.5%(见表2—2)。随着经济发展水平与人民生活水平的提高,种植业结构还将进一步随农产品市场需求与大众饮食结构的变化而变化。

表2—2 农作物播种面积构成

资料来源:相关年份《中国农村统计年鉴》、《新中国五十年农业统计资料》。

三、农业投入不断增加,农业生产条件逐步改善

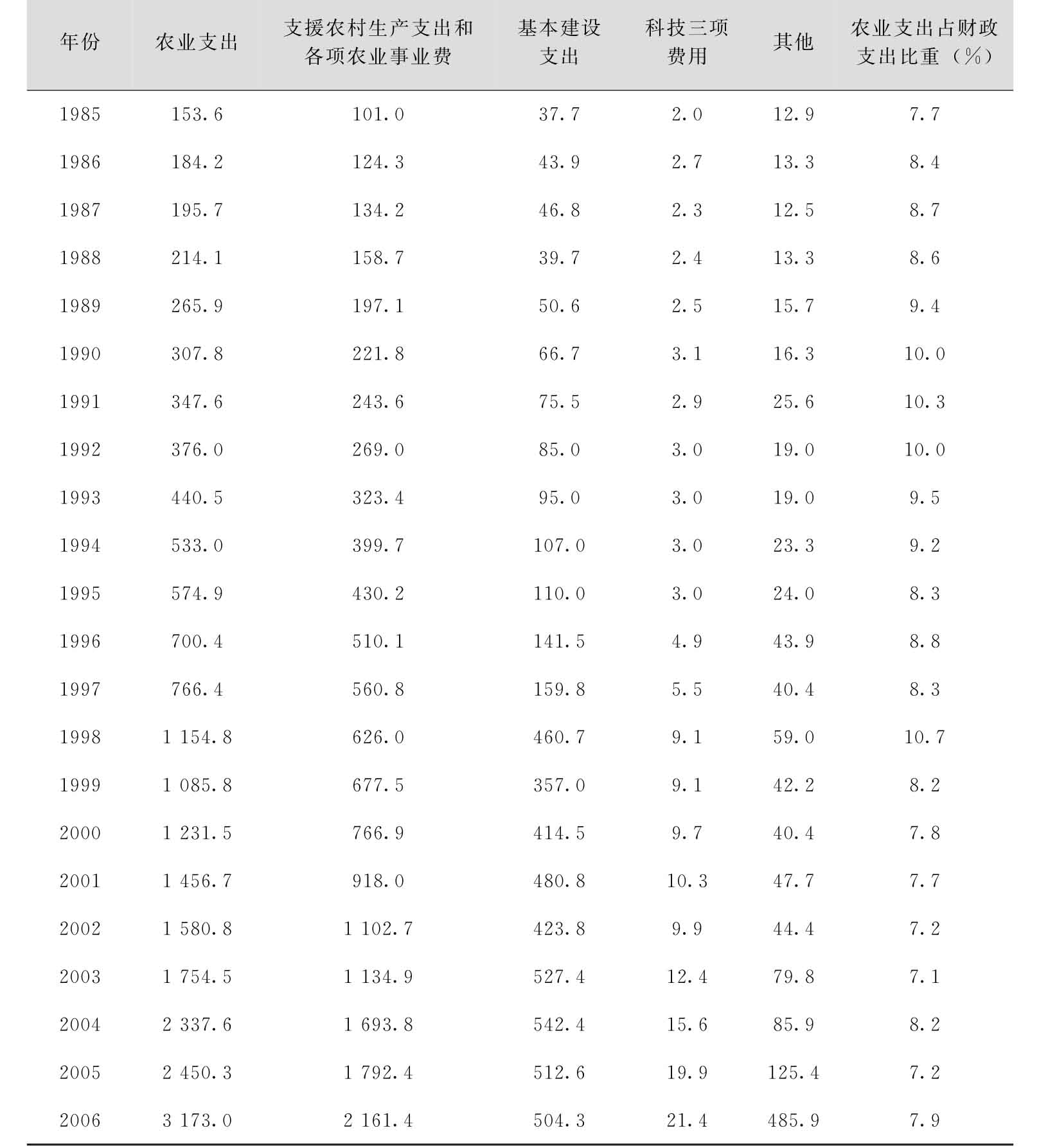

农业的持续增长与农业投入的不断增加是分不开的。改革开放以来,中国财政支农支出大幅上升。尽管在1978年至1985年间,财政支农支出仅为150亿元左右,但在国家整体财力有限的情况下,仍占到财政总支出的10%左右。自1986年开始,财政支农支出加速上升,到1990年增加到307.8亿元,到2000年猛增到1 231.5亿元,到了2006年已经达到了3 173.0亿元(见表2—3)。其中,支援农村生产支出和各项农业事业费从1978年的77.0亿元增加到了2006年的2 161.4亿元,基本建设支出从1978年的51.1亿元增加到1997年的159.8亿元,1998年猛增至460.7亿元以后高位波动至2006年的504.3亿元,科技三项费用从1.1亿元增加到21.4亿元,增长速度最大(见表2—3和图2—5)。

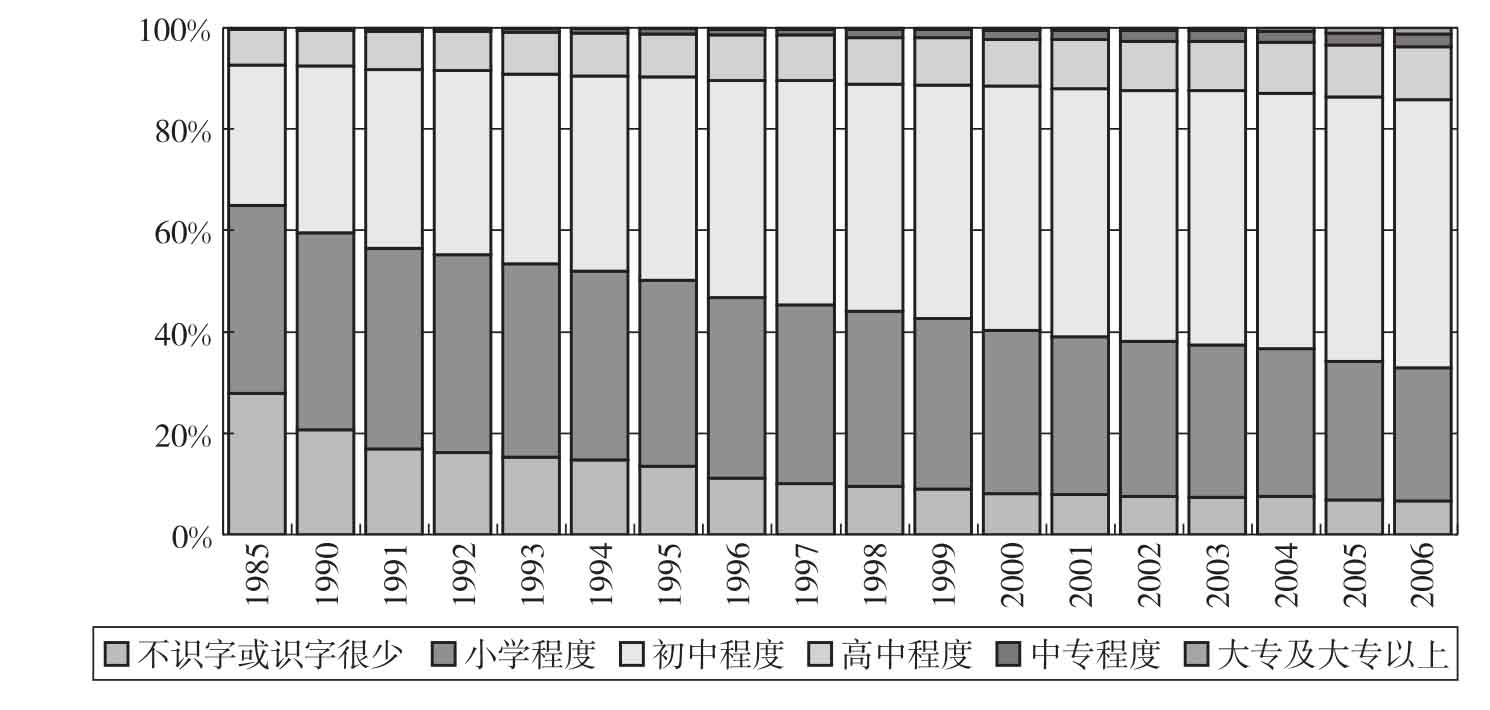

表2—3 国家财政用于农业的支出(1978—2006年) 单位:亿元

续前表

资料来源:相关年份《中国农村统计年鉴》。

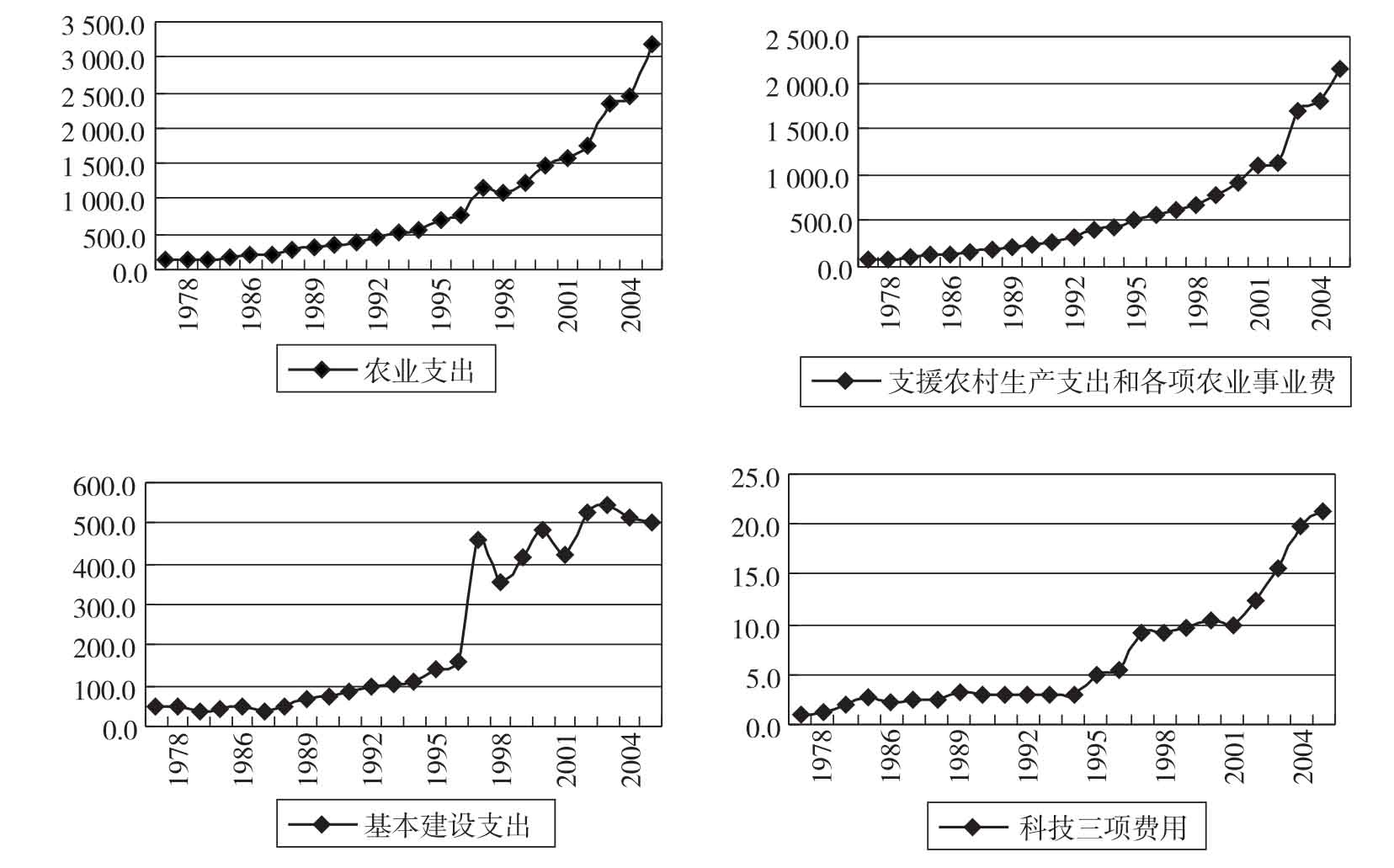

随着义务教育的普及和农村教育投入的增加,农业劳动力受教育水平不断提高(见图2—6)。不识字或识字很少的人口比例已经降到了6.6%,小学文化程度的人口比例也降至26.4%,初中文化程度的人口比例已经上升到52.8%,中专和高中文化程度的人口比例也占到了12.9%,大专和大专以上文化程度的人口比例也从不到0.1%上升到了1.3%。(www.chuimin.cn)

图2—5 财政支农趋势图(单位:亿元)

图2—6 农村劳动力文化水平构成

在农业投入增加和农业劳动力受教育水平不断提高的同时,中国农业机械化、电气化、科学化程度也越来越高。农业机械总动力从1978年的11 741.9万千瓦提高到2005年的68 397.8万千瓦,提高了近5倍。有效灌溉面积从1978年的44 965.0千公顷增加到2005年的55 029.3千公顷。乡村办的水电站发电能力从1978年的228.4万千瓦提高到2005年的1 099.2万千瓦,提高了近4倍。随着乡村工业化和城市化的发展,农村用电量业从1978年的253.1万千瓦时增加到2005年的4 375.7万千瓦时,提高了16.3倍(见表2—4)。农村水利水电的快速发展,为农业机械化、电气化提供了强有力的能源保证。与此同时,化肥的施用量也逐步由单一向多元化发展。1980年以前,氮肥施用量占据绝对比重。20世纪90年代以来,随着农业测土配方施肥等技术的应用,氮肥的施用量所占比重明显下降,钾肥、复合肥、微量肥施用量增加。到2005年,氮肥和磷肥所占比重分别降至47%和16%,而钾肥和复合肥所占比重上升到了10%和27%。化肥施用量结构的变化,对耕地质量的改善和农产品质量的提高有着重要作用。

表2—4 农业机械化水平和水利水电情况(1978—2005年)

续前表

资料来源:相关年份《中国农村统计年鉴》。

四、农业市场化进程不断深入,市场配置资源作用明显

随着市场改革的推进,市场机制在农业生产、分配、交换、消费过程中的资源配置作用越来越深入,农民作为农业和农村发展的主体,得以更加合理地分配自身的劳动、更加理性地安排对农业的投资、更加自由地进行各种农产品生产与交易,而农民从业结构、农业固定资产投资结构、农产品生产与销售结构方面的变化又进一步推动了农业的市场化进程。

(一)农业劳动力中非农就业的比例逐步提高

改革开放以来,中国农村劳动力中从事农林牧渔业的劳动力比例逐渐降低。从1980年前后的80%以上逐步减少到2005年的60.7%,非农从业人员的比重逐步增加,在1985—2005年的20年间,农村劳动力中工业从业人员比例从7.4%增加到12.2%,建筑业从业人员比例从不到3.0%增加到7.4%,交通运输、仓储及邮电通信业的从业人员比例从1.2%增加到3.0%,批发零售和餐饮业的从业人员比例从1.2%增加到4.1%。农村劳动力中非农就业的比例增加,说明农村劳动力正逐步从农业中转移出来,按照市场化机制参与到越来越活跃的城乡各个非农行业中去,农业劳动力的市场化程度也将随之提高。

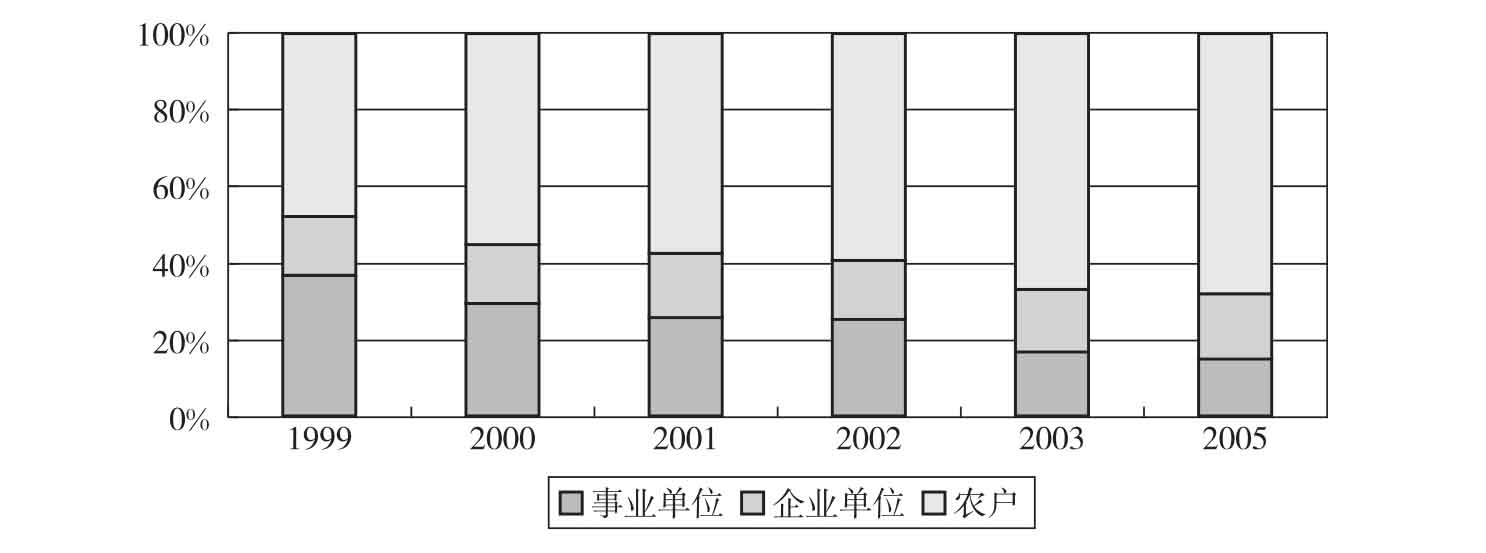

(二)农户在农村和农业固定资产投资中的份额逐步趋向合理化

在市场机制的引导下,私人投资往往倾向于回报高、周期短的产业或部门,而政府投资则多倾向于公共物品或公共服务的提供,因此,农户往往偏重对自身经营的农业进行投资,而政府则理应偏重农村的各种公共设施、环境和服务等方面的投资。在这种市场机制引导下的农村与农业投资结构将逐步趋于合理化:一方面,在整个农村固定资产投资中的农户投资份额将逐步减少,而政府、村集体或其他社会主体投资份额将逐步增加;另一方面,在农业固定资产投资中,农户投资份额将逐步增加,而政府等其他主体的投资比重将有一定程度的降低。改革开放以来农村与农业固定资产投资的统计数据正符合了上述变化特点:在农村固定资产投资中,农村居民个人单位的投资比重从“六五”期间的19.1%下降到6.1%,而村集体单位的投资比重从8.8%逐步上升到12.0%后,回落并保持在11%左右(见表2—5);而农业固定资产投资中农户投资的比重逐步加大,到1999年发展到了47.6%,到2005年达到了67.9%,企业单位投资比重维持在16%左右,事业单位投资比重则从1999年的37.0%减少到15.1%(见图2—7)。

表2—5 农村集体单位和农村居民个人资产投资额 单位:亿元

资料来源:相关年份《中国农村统计年鉴》。

图2—7 1999—2005年农业固定资产投资结构

(三)农产品贸易迅速增长,农产品生产与交易的市场化程度逐步提高

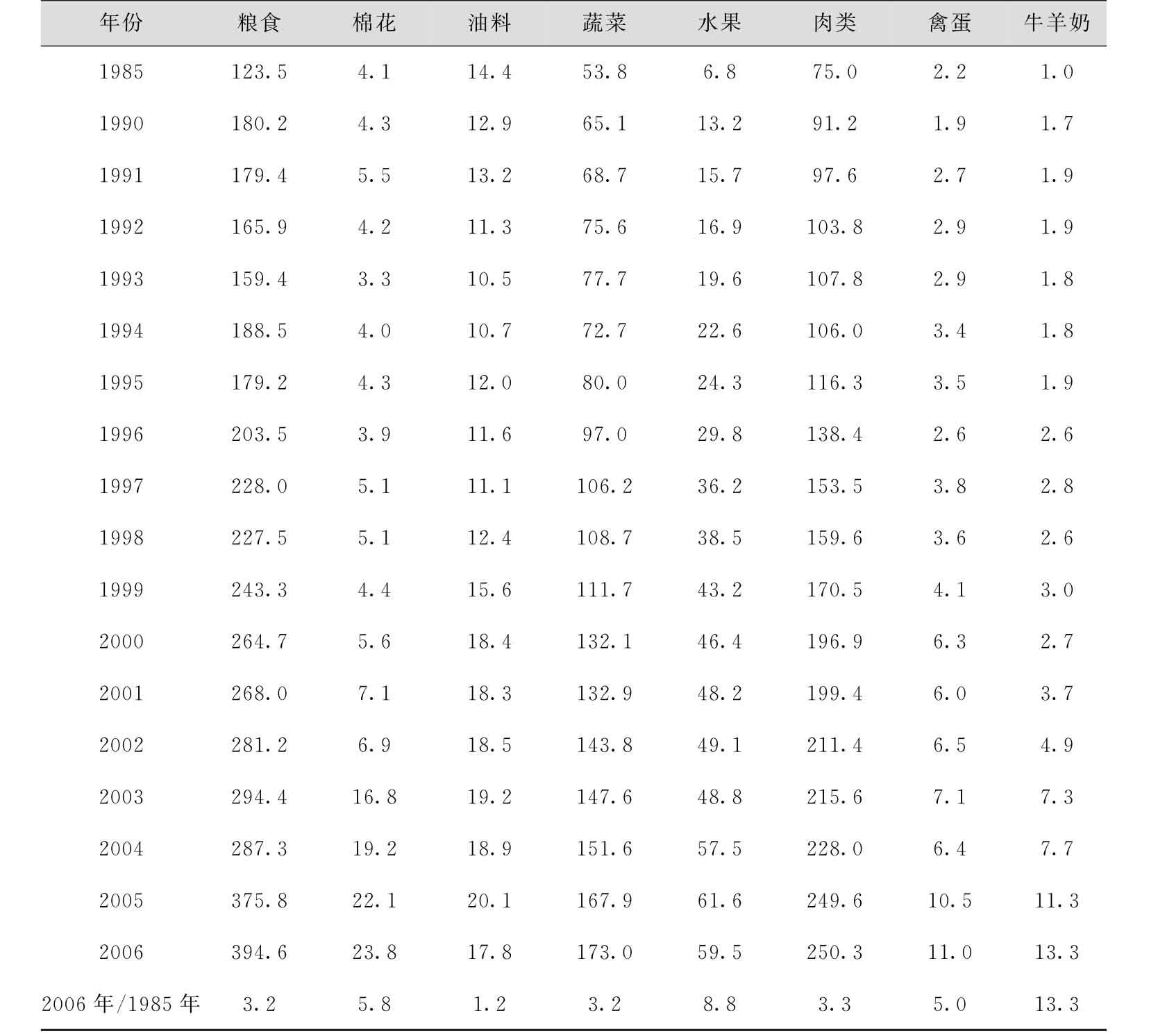

随着农业生产条件的改善,农林牧渔产量不断提高,农产品贸易迅速增长,粮、棉、油、肉、蛋、奶、蔬菜、水果等主要农产品销售量逐年提高。从2006年农民家庭人均农产品出售量来看,除油料作物销售量仅为1985年的1.2倍以外,其他主要农产品销售量均在3倍以上,特别是棉花、水果和牛羊奶的销售量分别是20年前的5.8倍、8.8倍和13.3倍(见表2—6)。由于农产品销售量的增加和物价指数的不断上涨,农产品交易额必然显著增加,农民收入、农业收入也不断提高。而在农民收入的增加和农业产业结构不断改变的情形下,市场化的深入推进必然促使农民根据市场安排农业生产和农产品交易的品种和数量,于是整个农业在不同地区、不同产业、不同农户之间将形成各自的比较优势,这进一步推动了农产品生产和交易的市场化。

表2—6 农村家庭主要农产品销售量 单位:公斤/人

注:“肉类”销售量等于猪肉、牛肉、羊肉销售量之和。资料来源:相关年份《中国农村住户调查年鉴》。

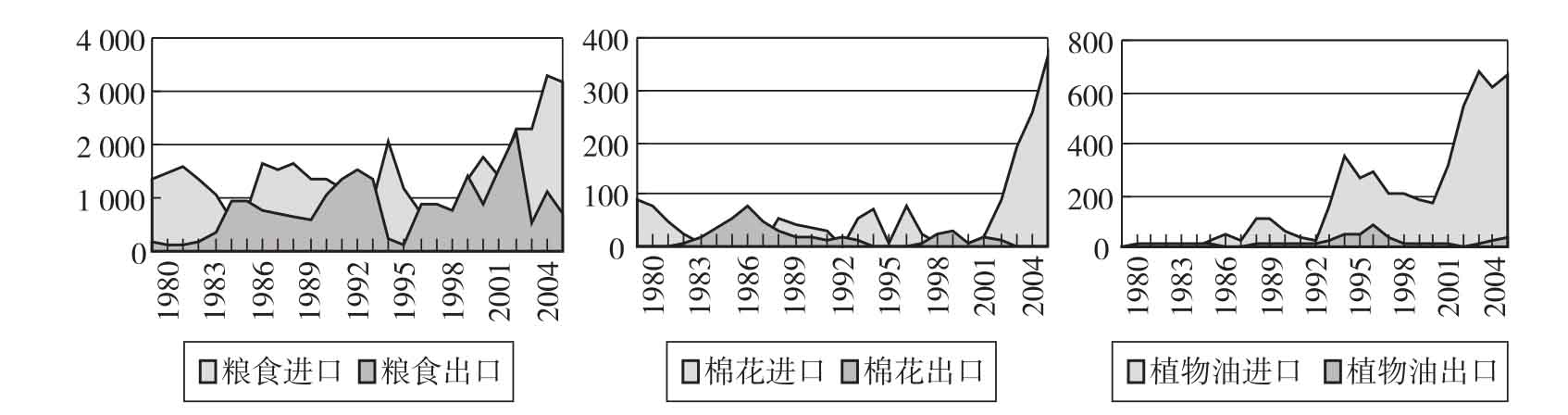

同时,农产品生产与交易的进一步市场化,不仅大大活跃了国内城乡农产品市场,还刺激了农产品国际贸易,促进了农业国际化分工的进一步形成。从主要农产品的进出口量和进出口额来看,中国在粮、棉、油等传统农产品方面逐步成为纯进口国,其净进口量自2003年以来还在加速增长(见图2—8);而在水产品、畜产品和其他经济作物上,具有一定的比较优势,成为某些农副产品的纯出口国,如水产品、蔬菜为中国最主要的两大出口农产品,增长也较为迅速,从1995年至2005年的10年间,水产品、蔬菜的出口额分别从208 728万美元和157 130万美元增长至434 577万美元和330 200万美元。农产品国际贸易的增长,一定程度上弥补了中国农业在某些方面的不足,促进了农业市场化在更大范围内的深入推进。

图2—8 粮棉油进出口量(单位:万吨)

有关中国农村改革的过程及机理分析的文章

1978年12月召开的中共十一届三中全会,是中国改革开放的开端,也是广播新闻变革的开始。电台自采自编的“本台消息”日益增多,新闻的时效性大大增强,广播新闻评论也重新恢复。在这一时期,广播电视新闻改革成为重点。⑨改革后的成效显著,以央广1987年对中共第十三次全国代表大会的报道为例,新闻报道采用口头播讲、现场广播、录音新闻、录音剪辑等多种形式,新闻报道先声夺人,播出时间均快于电视和其他媒体。......

2023-11-22

图联合国援助项目的索尼设备现代化教育技术研究所早期购置的电视设备是北京电视设备厂生产的闭路电视系统,黑白摄像机体积庞大笨重,控制系统也是两个巨型机柜。1979年及1980年初,教育部陆续将一批进口的电化教育设备配备给部属高校,北京师范大学现代化教育技术研究所也获得一套包括单枪彩色摄像机DXC-1200P(座机)和DXC-1610P(便携式)等的电视摄录编系统。......

2023-11-20

改革开放以来,在市场经济的时代浪潮下,我国政府在抓生产、促效益的同时,加强企业廉洁文化建设工作,取得了一定的成果和经验。然而,关于改革开放以来企业廉洁文化建设工作,学界至今尚未有人进行专门研究。为此,改革开放初期,在企业廉洁文化建设方面,我国主要采取了如下对策。打击贪污腐化分子也是当时企业廉洁文化建设的特色。......

2023-11-30

经过5年的建设,2016年12月23日,由教育部科技司选派实验室验收专家组,委托云南省教育厅组织国内领域专家对依托云南师范大学建设的民族教育信息化教育部重点实验室进行验收(见图3)。......

2023-11-20

“全国电化教育考察万里行”活动,不仅只是考察各地电化教育工作的开展情况,同时也是一支电化教育的宣传传播队伍。考察活动结束后,完成了数万字的《全国电化教育考察万里行考察报告》,并将该报告及时提交给了原国家教育委员会电化教育司,该报告为筹备开展全国电化教育工作会议提供了较为丰富的第一手资料。......

2023-11-20

目前,“学习科学与技术”课程已成为教育部高等学校教育技术学专业教学指导委员会指定的教育技术学专业核心课程之一。图2“学习科学与技术”课程教材的3个版本在课程资源建设与课程教学改革方面,课程团队一直坚持网络资源定期更新,体现学习科学研究前沿;探索线上和线下相结合的有效混合课程教学模式。“学习科学与技术”课程也在2013年成功实现转型升级,被评为“国家级精品资源共享课”,同年在爱课程网站上线。......

2023-11-20

40年的风风雨雨,《电化教育研究》从无到有,从摸索到发展,从稚嫩到成熟。《电化教育研究》从季刊、双月刊直至今天的月刊。1991年7月,杂志社报经当地工商部门批准,《电化教育研究》取得了广告经营资格,正式开展广告经营。同年《电化教育研究》被列为“中国教育类核心期刊”。《电化教育研究》一直稳居其中,且排名靠前。2006年《电化教育研究》杂志社被教育部中央电化教育馆评为“全国教育技术先进单位”。......

2023-11-20

教育部在准备“全国教育工作会议”报告时高度重视这项具有开创意义的大事。7月24日,教育部向国务院呈报《关于筹建中央电化教育馆、北京教育电影制片厂的请示报告》。为此,需要迅速建立相应的电化教育资料中心,即教育部直属事业单位中央电化教育馆。8月30日,邓小平等9位国务院领导同志批准教育部成立中央电化教育馆。中央电化教育馆的成立是形势发展的结果,是电化教育重新起步的标志,是教育发展史上的伟大创举。......

2023-11-20

相关推荐