3轨道交通与立体化公共空间体系现今的轨道交通建设通常具备两个基本功能:一是交通需求的功能——主要解决城市交通的拥挤;二是引导城市发展的功能——主要是引导城市布局结构的调整与优化[1]。许多城市更是将兴建轨道交通系统,视为扭转与改变城市竞争力的重要契机。......

2023-12-06

2.3.1 交通模式与城市空间发展模式的关联

自人类有文明开始,交通的发展模式与城市空间发展模式之间的关系都是相互连动与影响的。从历史的发展可以看出,每当交通模式产生重大的突破与变革时,居民的生活、城市空间的布局、规模、内部结构与运作效率等都会受到重大的影响,而城市也必须对应交通发展的模式,进行相应的变化与调整。

交通模式会影响城市空间的一个最主要原因,是由于不同种类交通工具的出现会影响到人日常能忍受的移动范围、速度与可达性。空间可达性的不同,又会连动改变土地价格与使用方式,进一步影响城市空间生成,而城市空间形态的变化又将反过来影响交通模式的强弱。上述的因素,使得城市空间与交通模式之间,形成一种紧密而又复杂的关系。

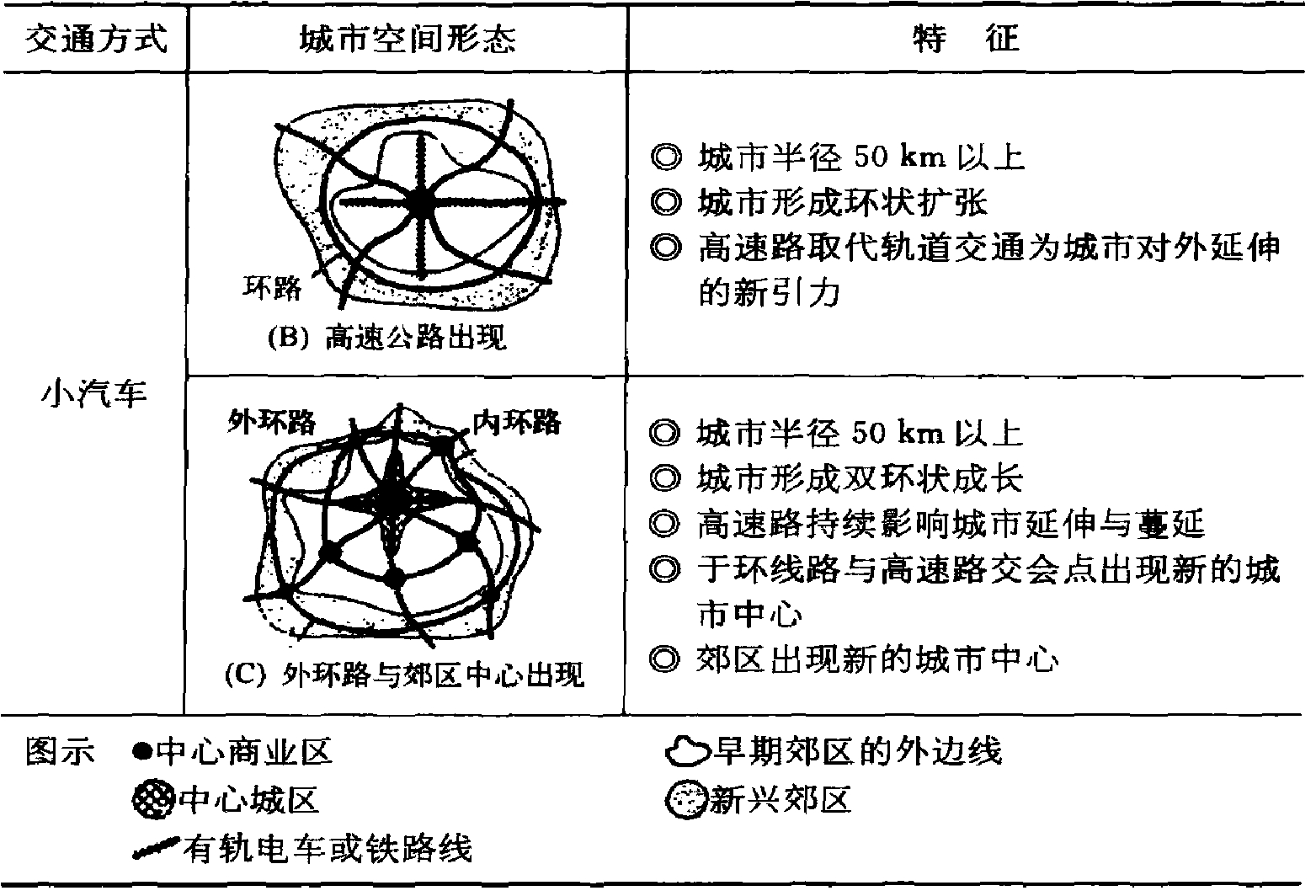

人类最早是以步行为主要的移动手段,此时的城市规模与架构受限于人类的体力与生活范围,整体运作的范围无法过大,城市发展集中在小规模点状环形的核心圈之中,并利用核心的集会空间作为祭祀、商业与政治行为,此时的城市规模大概是人类的一小时活动范围;后续的马车时代,基本只是从原有的核心向外扩张活动范围;而到了有轨交通出现后,城市发展就开始呈现出星状或轴线状的发展,城市也发展出了次级核心,并开始向原有城市外部扩张,此时的城市规模也开始急速扩大;到了20世纪末小汽车普及的时代,城市不但规模达到步行时代的十数倍大小,也开始出现环状的扩张,更开始出现多核心的城市空间模式(见表2-2)。

表2-2 交通方式与城市空间形态的演变关系

续表2-2

城市交通的主要变化,从历史看可分为步行、有轨交通、汽车、综合混用4个阶段,而这4个阶段所对应的城市结构也有所差异。

阶段1:步行为主的城市结构(www.chuimin.cn)

步行城市的结构取决于人类的步行能力与距离,其典型的特征是高密度,由一个聚集核心向外扩张,而所有城市的活动都是相互联系而且形成组团结构,所以街道长度与城市规模均较小。

阶段2:有轨交通加入的城市结构

铁路的出现打破了步行城市的移动限制,借助有轨交通的扩张与牵引,原有城市的紧凑发展格局被拉开,铁路沿线的车站形成一个个新的城市核心,并进一步由这些新的核心向外放射扩张。有轨交通让城市发展出现了两个新结构变化:第一,铁路技术为城市带来了一种线性的发展体系与点状的扇形放射形态;第二,由于轨道站向外发展相互重叠,城市出现了串珠状的带状发展走廊,同时城市也将生活圈扩张至郊区。

阶段3:小汽车时代的城市结构

小汽车的出现则使城市居民能够自主地决定出行的时间、频率、方向与地点,因此很快就取代有轨交通成为城市的主要交通工具。但小汽车的出现对城市结构的冲击最大,影响也最深。城市为了小汽车通行能够顺畅,改变了道路的布局方式与街廓形态,方格状与棋盘状的城市结构开始取代核心辐射状的城市结构,城市开始失控地向外蔓延与扩张,而大量的城市内快速道路与高架系统也不断地割裂原有城市发展的延续性,整个城市呈现了多核心的发展态势。而交通拥挤、停车位不足、环境恶化与生活质量下降等新出现的问题,也让人类被迫重新去省思以小汽车为主的城市结构发展是否正确。

阶段4:综合混用的城市结构

经过上一个阶段因以小汽车为主,导致城市发展失控的情况,现今的城市发展则改为走向交通工具的综合混用阶段,城市开始注意到以步行与轨道交通为主的城市优点,并开始将步行与轨道交通提升为城市发展的重心。当然,摒弃小汽车这种与人类生活密切捆绑的交通工具已不可能,但是借助多重组合混用的交通方式去调整小汽车所带来的害处,还是一个可行的策略。因此,新形态、低污染的轨道交通开始出现在城市之中,取代了原有小汽车运作的大量承载人流,以此为契机,城市同时将自轨道站延伸出来的步行环境与便利性提升。同时,研究城市的学者也提出对应此时代的城市结构发展方向,即利用轨道站为核心,发展出更为紧凑、集约与可持续发展的新形态城市结构,借此扭转小汽车时代对城市所带来的伤害,使城市发展能够再度被控制。

从人类交通工具的4个阶段发展可以看出,城市结构发展与交通工具的变革的确是息息相关的。而现今所面对的城市结构发展趋势,可总结为城市希望借助轨道交通的建设降低小汽车影响,并重现步行城市的优点与空间结构。这也造成未来的城市空间发展势必朝向“轨道交通+步行”时代的城市空间结构特色演进。

有关城市立体化发展与轨道交通的文章

3轨道交通与立体化公共空间体系现今的轨道交通建设通常具备两个基本功能:一是交通需求的功能——主要解决城市交通的拥挤;二是引导城市发展的功能——主要是引导城市布局结构的调整与优化[1]。许多城市更是将兴建轨道交通系统,视为扭转与改变城市竞争力的重要契机。......

2023-12-06

铁路运输是轨道交通中发展最久同时也是已知陆上交通方式中最有效的一种,车辆以机车牵引列车在两条平行的铁轨上行走,有着大客运量与大货运量的特性。上述6种轨道交通系统,是我们一般常见的城市内的轨道交通系统。第5与第6类对城市的影响往往是在市中心车站或是城市交通枢纽的所在区域,但由于客运吞吐量巨大,对城市区域的影响与冲击也是轨道交通中最为显著的。......

2023-12-06

于是学者意识到立体化发展,应该是采用高层与地下空间的共同发展,同时还要结合交通问题进行综合改造,重新在三维向度内塑造生活基面,这样才能真正平衡整体城市空间的发展,并创造出环境更好、更便利的生活与活动空间。现今世界各国对城市空间立体化基本达成共识,并加大对立体化空间利用可行性的研究与发展,而立体化公共空间正属于其中的重要实践部分。......

2023-12-06

综合上述因素,在传统城市规划中的城市公共空间布局,便多集中于城市地面层设置与发展。对此,本书认为可以这样认知,所谓城市公共空间的立体化,即是城市基盘面的立体化。此外,本书认为城市公共空间在立体化之后,尚应该具有下列三个特征,而具备此三个特征的空间,才是本书所关注的立体化公共空间。......

2023-12-06

它以轨道站为核心,向外以环形的方式扩展,基本与TOD理论中人类步行活动的影响范围概念相同。学者认为轨道交通能够极大程度改善在其交通影响合理区内的可达性,并因此而促使城市土地使用的高密度发展。......

2023-12-06

城市再生对轨道交通发展及立体化公共空间的影响,主要出现于日本。为了让日本城市的未来更具竞争力,小泉内阁在2002年公布《都市再生特别措置法》,将城市发展策略由城市更新,调整为全国性的城市再生战略。......

2023-12-06

其中,第3章讨论轨道交通与城市发展、立体化公共空间的关系。除这三个部分之外,本书第1章说明研究的意义、核心概念、研究基础以及研究的框架;第6章则总结本研究的结论,并对以轨道站为核心的公共空间体系发展提出建议。此外,本书在附录的部分也以苏州轨道交通1号线的建设工作作为研究对象。本书研究的基本框架,如图1-0[2]所示。......

2023-12-06

上述的两个问题,使得立体化步行系统缺乏对城市居民的吸引力,无法有突破性的发展。不少先进国家已经将立体步行系统发展得相对完善,并开始将城市公共空间与立体步行系统建立为更密切的联系。城市立体化步行系统的建立,实际上就是把城市公共空间的活动基面自水平面引入地下或抬升至高架,亦使立体化公共空间体系能有机会形成。......

2023-12-06

相关推荐