图2.1电视系统扫描原理示意图对每一帧图像,电视系统是按照从左至右、从上到下的顺序一行一行地扫描图像的。隔行扫描方式将一帧电视图像分成两场:第一场传送奇数行,称为奇数场;第二场传送偶数行,称为偶数场。隔行扫描方式的采用较好地解决了图像连续感、闪烁感和电视信号带宽的矛盾。荧光粉是一种受电子轰击后会发光的化合物,其发光强度取决于电子束的强度。式(2-2)中,k1、k2为加权系数。......

2023-06-26

(一)光的本性

光是一种重要的自然现象。在研究激光对生物组织的作用规律前首先要弄清光的本质。近代科学实践证明,光是一个十分复杂的客体,对于它的本性问题,只能用它所表现的性质和规律来回答。从光的传播、反射、折射、衍射、干涉、偏振等现象来看,光具有电磁波的特性;然而光在发射和吸收的过程中却有类似经典粒子的特性,即光本身只能一份一份地发射、一份一份地接收,也就是说发射和吸收的能量都是光的某一最小能量的整倍数,这一最小的一份能量为光量子,简称光子。

ε=hv (公式1-1)

式中的h为普朗克常数,v为该光波的频率。光又是由光子组成的。可见,光的某些方面的行为具有波动性,另一些方面的行为具有粒子性,这就是所谓“光的波粒二象性”,公式1-1也可以说明这一点。

(二)原子的能级

构成物质的最小粒子是原子,它是由带正电的原子核和绕核运动的电子所组成。报据玻尔理论:电子绕核运动的轨道是不连续的,因此,原子的能量也是一系列不连续的值。我们用能级(energy level)来代表原子应具有的大小不同的能量数值(或能量状态)。能级还可形象地用图表示,通常是画出高低不等的一条条水平线来表示它们,这样的图称为能级图(图1-1),其最低能级为E1(这里假定E1的能量为零),表示原子处于最低能量状态(又称为基态,ground state),其余能级E2,E3……等都是高能级,称为激发态(excited state)。

图1-1 氢原子能级图(www.chuimin.cn)

根据能量最小原理:原子处于基态时,电子离核最近,原子能量最小,故最稳定;而处于激发态时,电子离核较远,原子能量较大,故不稳定。能级越高,能量越大,原子越不稳定。

(三)原子的发光机制

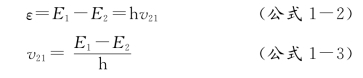

处于基态的原子,当受到外界的激发(如其他原子的碰撞、光照等),而获得足够的能量时,它就会从基态跃迁到能量高的激发态。处在激发态的原子是不稳定的(或者说激发态的寿命很短,约为10-8s),它很快会自发地从高能级向较低能级或基态返回,同时以辐射光子的形式放出能量。若以E2和E1分别代表原子高、低能级的能量,则辐射光子前能量ε和频率v21分别由下式决定。

式中h为普郎克常数,h=6.63×10-34焦耳·秒(J·s)。

当然,一个处于激发态的原子,在某一时刻只能发出一个光子,而对于由大量原子组成的物质来说,由于每个原子所处的激发态不尽相同,所以它们在同一时刻发出的光子能量各不相同,因此,光子的频率(或波长)也各不相同,使得我们在同一时刻观测到的原子光谱并非单一谱线,而是许多条谱线,这就是原子发光机制,也就是普通光源的发光机制。

有关激光与激光医学的文章

图2.1电视系统扫描原理示意图对每一帧图像,电视系统是按照从左至右、从上到下的顺序一行一行地扫描图像的。隔行扫描方式将一帧电视图像分成两场:第一场传送奇数行,称为奇数场;第二场传送偶数行,称为偶数场。隔行扫描方式的采用较好地解决了图像连续感、闪烁感和电视信号带宽的矛盾。荧光粉是一种受电子轰击后会发光的化合物,其发光强度取决于电子束的强度。式(2-2)中,k1、k2为加权系数。......

2023-06-26

假定我们有一个氢原子,并且要测量电子的位置;我们肯定不能精确地预言电子的位置,不然动量将会扩展到无限大。这就是说,电子离原子核的距离通常大约为a。我们对原子的总能量取极小值来确定a。......

2023-12-01

激光的发光机制比普通光源发光机制要复杂得多,为此我们必须首先了解以下几个概念。此概念在讨论激光发光机制时将会用到。所谓激光,指的就是受激辐射光放大。3.光学谐振腔从理论上讲,只要使工作物质实现粒子数反转,就可能产生受激辐射并引起光放大,从而获得强大的激光束。......

2023-12-04

在建设音乐广播频率品牌文化过程中,第三步是进行其品牌行为文化的建设,这一模块是最为直接面向听众群体的。研究者认为,音乐广播频率品牌的行为文化是音乐广播精神文化在品牌运营中的体现,即听众在感受频率品牌的行为文化中,对该音乐广播频率品牌形成认知。......

2023-11-04

人体的能量需要与消耗是一致的。基础代谢率的高低与体重并不成比例,而与体表面积基本上成正比。实际测定表明,在同一年龄、同一体表面积情况下,女性基础代谢率低于男性。在人体的整个能量消耗中,肌肉活动或体力活动占较大比例。生理情况相近的人,其基础代谢消耗的能量是相近的,而体力活动是影响人体能量消耗的主要因素。......

2023-07-15

太阳99%的能量就是由中心核反应区的热核反应产生的。图2-1太阳的构造太阳的内部主要可以分为三层:核心区、辐射区和对流区。到达陆地表面的太阳辐射能大约17×104亿kW,只占到达地球范围内太阳辐射能的1/10。即使如此,17×104亿kW的能量相当于全球一年内消耗总能量的3.5万倍,由此可见太阳能利用的巨大潜力。......

2023-07-02

干细胞具有细胞分裂少、未分化的原始分生细胞特性,传统植物学中称为原分生组织。WUS在干细胞区直接与分化有关转录因子基因的启动子结合,抑制它们的转录。过量表达WUS,将在器官基数上过量。而限制WUS分布范围的CLV信号转导系统任一元素的失效都会导致WUS范围扩大,相应器官数目增多。由SUPER1编码的YUCCA5过量表达引起游离IAA和生长素反应增加,造成生长素过量的表型。......

2023-11-20

为了降低锅炉煤耗,需要进行锅炉热平衡工作。通过热平衡试验测定锅炉效率的方法有正平衡法和反平衡法两种。锅炉热效率取两次试验所取得的平均值。当同时用正、反平衡法测定热效率时,两种方法所得热效率偏差不得大于5%,而锅炉的热效率应以正平衡法测定值为准。......

2023-11-22

相关推荐