穴位敷贴疗法是指在一定的穴位上贴敷药物,通过药物和穴位的共同作用以治疗疾病的一种外治方法。若将药物贴敷于神阙穴,通过脐部吸收或刺激脐部以治疗疾病时,又称敷脐疗法或脐疗。......

2023-12-04

拔罐疗法是以罐为工具,利用燃火、抽气等方法排除罐内空气,造成负压,使之吸附于腧穴或应拔部位的体表,使局部皮肤充血、淤血,以达到防治疾病目的的方法。

拔罐法,又称吸筒疗法,古称角法,在马王堆汉墓出土的帛书《五十二病方》中就已有记载,历代中医文献中亦多论述。起初主要为外科治疗疮疡时,用来吸血排脓;随着医疗实践的不断深化,不仅火罐的质料和拔罐的方法已有改进和发展,而且治疗的范围也逐渐扩大,内、外、妇、儿科都有其适应证,且经常和针刺配合使用。

拔罐法具有通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用,其适应范围较为广泛,一般多用于风寒湿痹、腰背肩臂腿痛、关节痛、软组织闪挫扭伤及伤风感冒、头痛、咳嗽、哮喘、胃脘痛、呕吐、腹痛、泄泻、痛经、中风偏瘫等。

一、常用罐的种类

罐的种类很多,目前常用的罐有以下4种(图7-1):

图7-1 玻璃罐、竹罐、陶罐

1.竹罐 用直径3~5cm坚固无损的竹子,制成6~8cm或8~10cm长的竹管,一端留节作底,另一端作罐口,用刀刮去青皮及内膜,制成形如腰鼓的圆筒。用砂纸磨光,使罐口光滑平整。竹罐的优点是取材较容易,经济易制,轻巧价廉,不易摔碎,适于煎煮。缺点是容易燥裂、漏气,吸附力不大。

2.陶罐 用陶土烧制而成,有大有小,罐口光整,肚大而圆,口、底较小,其状如腰鼓。优点是吸附力大,缺点是质地较重,易于摔碎、损坏。

3.玻璃罐 玻璃罐是在陶罐的基础上,改用玻璃加工而成,其形如球状,罐口平滑,分大、中、小三种型号,也可用广口罐头瓶代替。优点是质地透明,使用时可以观察所拔部位皮肤充血、瘀血程度,便于随时掌握情况。缺点也是容易摔碎、损坏。

4.抽气罐 以前用青霉素、链霉素药瓶或类似的小药瓶,将瓶底切去磨平,切口须光滑,瓶口的橡胶塞须保留完整,以便于抽气时使用。但这种罐也易破碎。近年来,有用透明塑料制成,上面加置活塞,便于抽气。也有用特制的橡皮囊排气罐,其规格大小不同。新型的抽气罐具有使用方便,吸着力强,且较安全,又不易破碎等优点。

二、罐的吸附方法

罐的吸附方法是指排空罐内的空气,使之产生负压而吸附在拔罐部位的方法,常用的有以下几种方法。

(一)火吸法

火吸法是利用火在罐内燃烧时产生的热力排出罐内空气,形成负压,使罐吸附在皮肤上的方法,具体有以下几种:

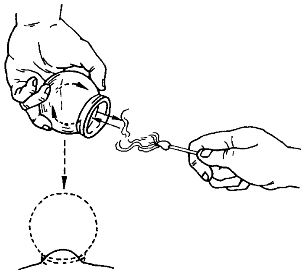

1.闪火法 闪火法是拔罐疗法的主要方法之一。具体操作是:以左手持点火工具,右手握住罐体,将点燃工具迅速水平伸入至罐体底部并很快拉出,迅速将罐体扣在需要拔的部位上(图7-2)。闪火法要做到速进迅出,保证罐内空气突然充分膨胀外溢,同时移动罐体不作停顿,快捷地将罐口扣拔吸附,这样才可有足够的负压力。如动作缓慢或不协调,势必达不到所需吸拔之力。

图7-2 闪火法

操作时要注意点燃的酒精棉球不可烧灼罐口或碰及罐口,更不可把燃烧酒精甩到皮肤上,以免烫伤皮肤,预防的办法是每次沾酒精后,先甩掉多余部分,这要作为点火前的规范动作。在近头面部用闪火法时,要将点燃的酒精棉球远离头面,以防燃及头发。持点火工具的正确姿势是:棉球端略低于手持端,以免燃烧的酒精倒流手上,造成烧伤。

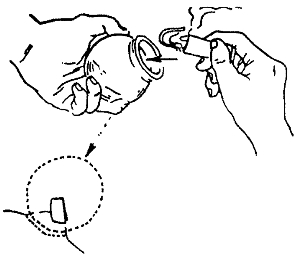

2.投火法 投火法是一手持罐,罐体横置,另一手用镊子把点燃的小酒精棉球送入罐中,迅速把罐体横向移动扣在身体施术部位(图7-3)。使用投火法,只可横向移动,不宜从上向下吸拔,以免棉球下落伤及皮肤或烧着物品。

图7-3 投火法

3.滴酒法 滴酒法是将酒精或白酒滴入玻璃罐底部,然后转动罐体,使酒附布均匀,点燃后迅速扣拔于施术部位。注意:罐内滴酒切不可多,滴入后勿忘转动罐体使酒均匀,以免流下烫伤皮肤。点燃后的火柴杆,切勿顺手扔到罐内,如不注意也能烫伤皮肤。

4.贴棉法 用大小适宜的酒精棉花一块,贴在罐内壁的下1/3处,用火将酒精棉花点燃后,迅速扣在应拔的部位。此法需注意棉花浸酒精不宜过多,否则燃烧的酒精滴下时,容易烫伤皮肤。

以上拔罐法,除闪火法外,罐内均有火,故均应注意勿灼伤皮肤。

(二)水吸法

水吸法是利用沸水排出罐内空气,形成负压,使罐吸附在皮肤上的方法。此法一般选用竹罐。即选用5~10枚完好无损的竹罐,放在锅内,加水煮沸,然后用镊子将罐口朝下夹出,迅速用凉毛巾紧扪罐口,立即将罐扣在应拔部位,即能吸附在皮肤上。可根据病情需要在锅中放入适量的祛风活血药物,如羌活、独活、当归、红花、麻黄、艾叶、川椒、木瓜、川乌、草乌等,即称药罐法。

(三)抽气吸法

此法先将抽气罐的瓶底紧扣在穴位上,用注射器或抽气筒通过橡皮塞抽出罐内空气,使其产生负压,即能吸住。

三、拔罐方法

临床拔罐时,可根据不同的病情,选用不同的拔罐法。常用的拔罐法有以下几种:

(一)留罐法

留罐法又称坐罐法,是使用最为普遍的罐法,在家庭保健中很常用。具体做法是:把形成负压的罐体吸拔在体表某一部位或选好的穴位上,皮肤及浅层肌肉被吸拔至罐内。轻则皮肤潮红,重则皮下瘀血呈紫黑色。应视不同部位选用不同型号的玻璃罐。坐罐有轻、中、重三种拔法,要依病势久暂,病情轻重,身体素质而定。一般以单手上提罐体带动肌肉为度。用重手法时,留罐时间应不超过10~15min,如过久,吸拔处会出现小水疱。(www.chuimin.cn)

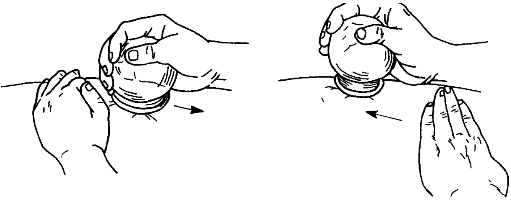

(二)走罐法

走罐法亦称推罐法,即拔罐时先在所拔部位的皮肤或罐口上,涂一层凡士林等润滑剂,再将罐拔住。然后,术者用右手握住罐体,向上、下或左、右需要拔的部位,往返推动,至所拔部位的皮肤红润、充血,甚或瘀血时,将罐起下。此法适宜于面积较大、肌肉丰厚部位,如脊背、腰臀、大腿等部位(图7-4)。

图7-4 走罐法

(三)闪罐法

闪罐法是把罐体反复吸拔、开启于施术部位或穴位上。通过弹性的一吸、一启、一紧、一松形成物理刺激,使皮肤充血-不充血-再充血,循环往复。在挤压、放松的反复作用下,增强细胞的通透性,改善血液循环,改善营卫状况,通过穴位、经络,使疾病得到治疗。闪罐法多以玻璃罐用闪火法操作,一般在某处或某一穴位反复吸、启30~50次。操作此法需要准确,保持罐内较大负压力。点火棉球定要送入罐底,通过罐口要快,避免罐口过热烫伤皮肤。

(四)排罐法

排罐是在坐罐基础上,视病情需要,以多个大罐排列或交错地吸拔于选定部位之上的一种增强手法,多用于行走罐、闪罐之后,于腰背、胸腹、下肢上部等肌肉丰厚之处。

(五)药罐法

药罐法是罐与药直接协同使用的一种罐法,临床常用煮药罐,多用于治疗四肢关节风寒湿痹。其具体操作是把活血祛风类药物,如羌活、独活、当归、红花、麻黄、艾叶、川椒、川乌、草乌、木瓜等置沙锅内煮沸,放入竹罐煮10~20min,罐口朝下取出,速用凉毛巾紧扣罐口,然后立即吸拔于施术部位上,留罐10~20min。用凉毛巾意在擦掉罐口热水,降低热度,防止烫伤。

(六)刺血拔罐法

刺血拔罐法又称刺络拔罐法,即在应拔部位的皮肤消毒后,用三棱针点刺出血或用皮肤针叩打后,再将火罐吸拔于点刺的部位,使之出血,以加强刺血治疗的作用。一般刺血后拔罐留置10~15min,多用于治疗丹毒、扭伤、乳痈等。

(七)留针拔罐法

留针拔罐法简称针罐,即在针刺留针时,将罐拔在以针为中心的部位上,时间为5~10min,待皮肤红润、充血或瘀血时,将罐起下,然后将针起出。此法能起到针罐配合的作用。

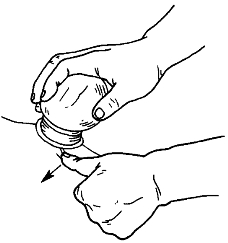

四、启罐方法

启罐时应注意柔和而快捷,不可生拉硬扯,以免皮肤受损或过分疼痛,具体操作是一手握住吸拔与体表的罐体,将其倾斜,另一手压住罐口边缘处皮肤,轻轻一掀,气体进入罐内,顺势将罐取下(图7-5)。

图7-5 启罐

五、拔罐印迹观察

启罐后,不同患者的施术部位会出现不同颜色的拔罐印迹,对诊断疾病和观察治疗效果有一定的参考意义。

1.罐印紫黑而黯:提示瘀血或受寒较重;如印迹数日不退,表示病程已久,需要多治疗一段时间。

2.罐印呈散在紫点,深浅不一:提示为气滞血瘀之证。

3.罐印淡紫发青伴有斑块:提示以阳虚证为主,兼有血瘀。

4.罐印鲜红而艳:提示阴虚证、气阴两虚证。

5.大面积走罐后某穴位及其附近出现鲜红散在点,预示该穴所在脏腑异常或存在病邪。

6.吸拔后没有罐迹或虽有罐迹但启罐后立即消失,恢复常色者,多提示病邪尚轻。

六、注意事项

1.拔罐时要选择适当体位和肌肉丰满的部位。若体位不当、移动,骨骼凸凹不平,毛发较多的部位,拔罐容易脱落,均不适用。

2.拔罐时要根据所拔部位的面积大小而选择大小适宜的罐。若应拔的部位有皱纹,或火罐稍大,不易吸拔时,可做一薄面饼,置于所拔部位,以增加局部面积,即可拔住。操作时必须动作迅速,才能使罐拔紧、吸附有力。

3.用火罐时应注意勿灼伤或烫伤皮肤。若烫伤或留罐时间太长而皮肤起水疱时,小的无须处理,仅敷以消毒纱布,防止擦破即可;水疱较大时,用消毒针将水放出,涂以甲紫药水,或用消毒纱布包敷,以防感染。

有关针灸临证手册的文章

穴位敷贴疗法是指在一定的穴位上贴敷药物,通过药物和穴位的共同作用以治疗疾病的一种外治方法。若将药物贴敷于神阙穴,通过脐部吸收或刺激脐部以治疗疾病时,又称敷脐疗法或脐疗。......

2023-12-04

图6-1直接刮痧疗法3.刮痧种类 刮痧疗法可分为两种:一种是直接刮痧疗法,另一种是间接刮痧疗法。图6-2间接刮痧疗法4.刮摩方式 刮痧疗法的刮摩方式有平刮、竖刮和角刮。这种由夹揪使皮肤出现血痕的刮痧方法,称揪痧疗法。......

2023-12-04

由于人体生理功能状态和生活环境条件等因素各有不同,故在针刺治病时,应注意以下几个方面。2.妇女怀孕3个月者,不宜针刺其小腹部的腧穴。7.针刺眼区和项部的风府、哑门等穴和脊椎部的腧穴,要注意掌握一定的角度,更不宜大幅度的提插、捻转和长时间的留针,以免伤及重要组织器官,产生严重的不良后果。8.对于尿潴留等患者,在针刺小腹部腧穴时,也应掌握适当的针刺方向、角度、深度等,以免误伤膀胱等器官出现意外的事故。......

2023-12-04

耳穴是指分布在耳郭上的一些特定区域。图5-3耳穴的分布规律图5-4耳穴的分区与定位A.耳穴正面分区 B.标准耳穴定位 C.耳穴背面分区D.耳背标准耳穴定位5.肛门 在三脚窝前方的耳轮处,即耳轮5区。 胸痛、经前乳房胀痛、乳腺炎、产后泌乳不足。......

2023-12-04

耳郭主要由弹性纤维软骨、软骨膜、韧带、退化了的耳肌及覆盖于外层的皮下组织和皮肤所构成。颞浅动脉在外耳门前方分出3支主要供应耳郭前面,耳后动脉从下耳根沿耳郭背面上行,主要供应耳郭背面。耳郭的静脉,起于耳郭浅层,前面汇成2或3支较大静脉,经颞浅静脉注入颈外静脉。耳背小静脉亦汇成3~5支,经耳后静脉汇入颈外静脉。耳郭的淋巴多成网状,主要流入耳周围的淋巴结。......

2023-12-04

阴挺,月经不调,痛经,崩漏,不孕。近增第1颈椎至第1胸椎各棘突之间旁开0.5寸处,左右共14穴,总计48穴。 腰痛,月经不调,带下。腰痛点手背,第2、3掌骨及第4、5掌骨之间,当腕横纹与掌指关节中点处,一侧2穴,左右共4穴。 头痛,牙痛,月经不调,疟疾,足背肿痛,蛇咬伤。 胸肋病,呕吐,吐血,死胎,胞衣不下,月经不调,疝气,卒心痛。 足趾痛,小儿惊风,癫癎,胃痛。......

2023-12-04

图7-6艾柱直接灸:是将大小适宜的艾炷,直接放在皮肤上施灸的方法。因此,施灸前必须征求受术者同意合作后方可使用本法。对于昏厥、局部知觉迟钝的受术者,术者可将中、示二指分开,置于施灸部位的两侧,这样可以通过术者手指的感觉来测知受术者局部的受热程度,以便随时调节施灸的距离和防止烫伤。图7-11回旋灸以上诸法对一般应灸的病证均可采用,但温和灸多用于灸治慢性病,雀啄灸、回旋灸多用于灸治急性病。......

2023-12-04

相关推荐