本节以额定电流为250A的旋转双断点塑壳断路器某一种卡住机构为研究对象,建立多体动力学模型,仿真分析了卡住机构的运动过程,并且进行了实验验证,最后分析了卡住机构的可靠性。t2时刻动触头被斥开至最大角度,由于卡住机构作用,动触头不会发生回落现象,此时动触头被斥开的开距为18mm。......

2025-09-29

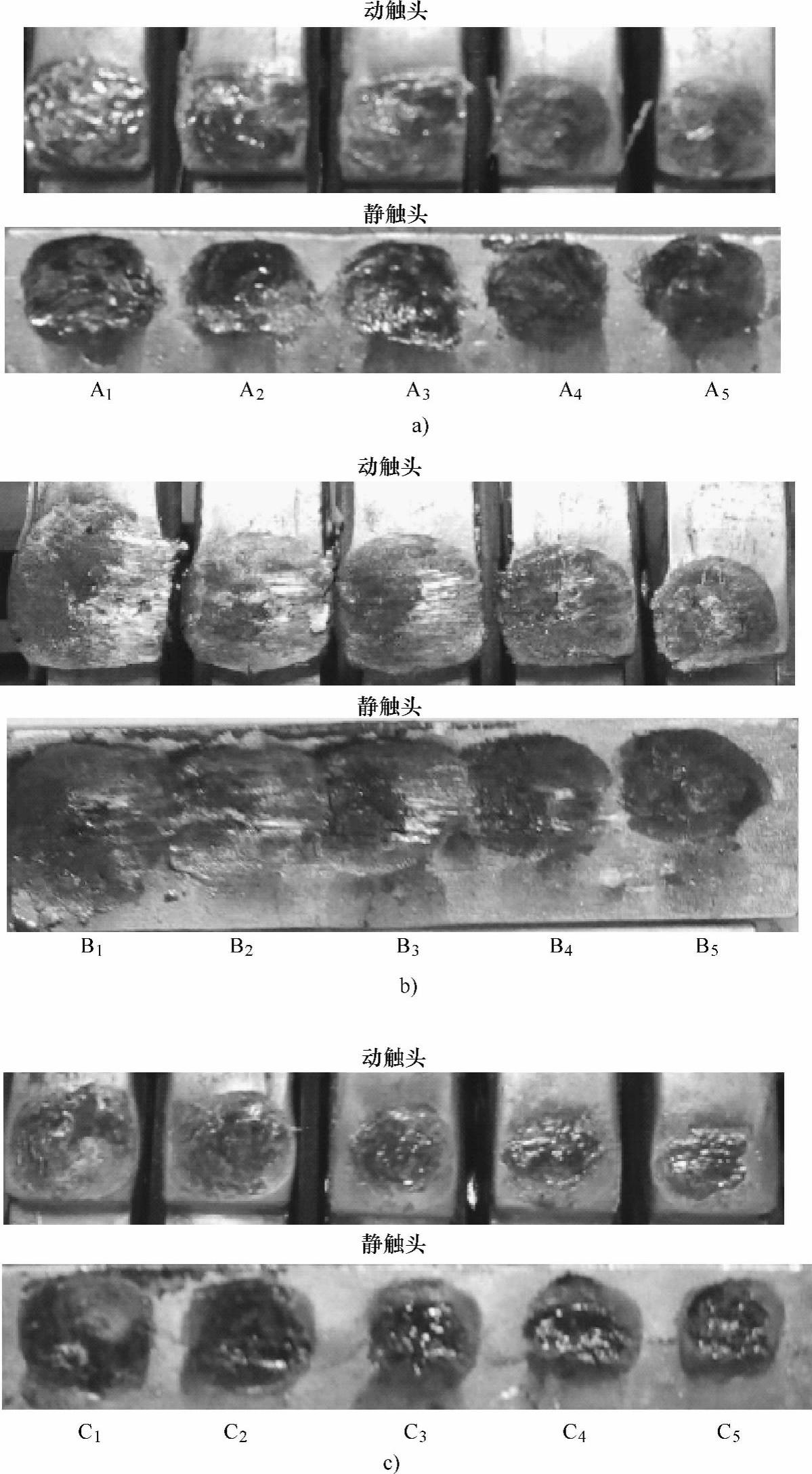

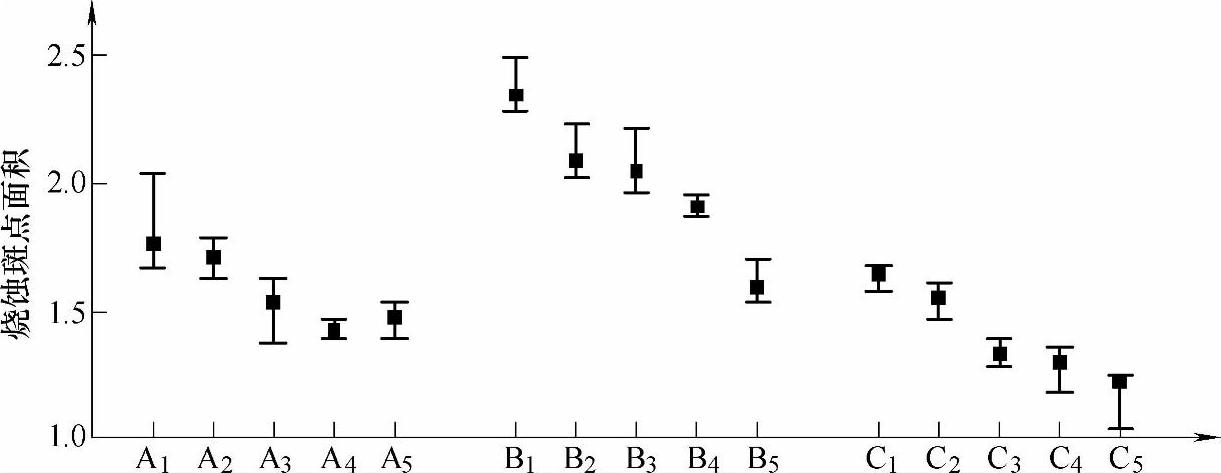

本节拟利用1s短路电流耐受实验后三相动触头烧蚀斑点的形貌、位置和大小来验证前文热稳定性仿真模型和计算结果。实验中三台样机触头的烧蚀形貌基本一致,典型烧蚀斑点的形貌如从图7-29所示;动触头烧蚀斑点面积大小如图7-30所示,其中面积为标幺值,以实验中最小的动触头烧蚀斑点为基准。

图7-29 1s短路电流耐受实验后的A相、B相和C相触头烧蚀形貌

a)A相触头烧蚀形貌 b)B相触头烧蚀形貌 c)C相触头烧蚀形貌

图7-30 1s短路电流耐受实验后的A相、B相和C相动触头烧蚀斑点面积(https://www.chuimin.cn)

1)动触头烧蚀斑点位置:位于各相中间动触头(A3、B3、C3)的烧蚀斑点居中,外侧动触头的烧蚀斑点偏向内侧,而且动触头越靠外,烧蚀斑点的偏移幅度越大。热稳定性仿真结果中图7-26所示的三相动导电杆侧偏力矩都呈凹形分布,且方向沿使外侧动导电杆顶部向内侧偏转的方向,可以看出侧偏力矩Tt仿真结果与实验中动触头烧蚀斑点位置的分布一致。

2)动触头烧蚀斑点大小:如图7-30所示,A相动触头烧蚀斑点大小呈不对称凹形分布,其A1烧蚀斑点较大;B相和C相烧蚀斑点呈斜坡分布,且沿远离A相的方向递减,其中B相烧蚀斑点大小差异较大。热稳定性计算结果中图7-25b所示的三相导电斑点半径分布中A相呈不对称凹形分布,且A1导电斑点半径较大,B相和C相呈斜坡分布,且沿远离A相的方向递减,其中B相斜坡分布较陡。可以看出热稳定性导电斑点半径Tt仿真结果与实验中动触头烧蚀斑点面积的分布一致。

3)烧蚀斑点滑动痕迹:观察三相烧蚀斑点形貌还可以看出,B相烧蚀斑点(尤其是B1-B3)滑动痕迹明显,而A相和C相几乎看不出滑动痕迹。根据短时耐受过程周期阶段仿真计算结果,在短路电流实验的周期阶段,B1动导电杆上的滑动力矩最大,这就造成B1动导电杆最易发生滑动,实验后B1烧蚀斑点有明显的滑动痕迹。此外,B2和B3烧蚀斑点上同样也有滑动痕迹,这主要是由于B相触头都通过触头转轴相连,B相触头转轴在B1和B2动导电杆的带动下,驱使滑动力矩较小的B3动导电杆也发生了滑动。

4)触头质量转移:从图7-29还可以看出,静触头烧蚀斑点呈现凹坑,动触头表面附着有静触头烧蚀产物,这说明触头系统在经历1s短时耐受过程中,还存在有从动触头至静触头的质量转移现象,这主要是由于静触头的熔点较低,且其抗拉强度较差,当烧蚀斑点出现局部熔焊时,往往在静触头侧断开。

相关文章

本节以额定电流为250A的旋转双断点塑壳断路器某一种卡住机构为研究对象,建立多体动力学模型,仿真分析了卡住机构的运动过程,并且进行了实验验证,最后分析了卡住机构的可靠性。t2时刻动触头被斥开至最大角度,由于卡住机构作用,动触头不会发生回落现象,此时动触头被斥开的开距为18mm。......

2025-09-29

图6-30a~图6-30e分别为动、静触头间距s=2~6mm时,在不同预期短路电流作用下,单位功率产生的气动斥力FB/随时间的变化过程,Im为实际短路电流的峰值。从图中可以看出:1)相同的触头间距和不同的预期电流时,随着短路电流峰值的增大,单位功率产生的气动斥力FB/随之增加;而且,当Im超过4kA后,短路电流的增大对FB/的影响越来越小。图6-31为Im=4.2kA、触头间距分别为2mm和3mm,以及Im=4.5kA、触头间距分别为4mm和5mm,FB/在不同时刻时的数值。......

2025-09-29

以下对比了4个模型在同样通以1000A电流的情况下,电弧中心线的磁感应强度B以及电弧受到的磁吹力。图6-5为触头系统与栅片距离较远且带增磁块的结构,当触头打开并产生电弧时的磁场分布,取电弧截面等于静触头截面,磁感应强度B的单位为T。2)在触头附近添加增磁块,能使灭弧室空间的磁场大大增强,使电弧受的磁吹力增加。图6-8 4种不同结构的触头灭弧系统电弧所受磁吹力情况的对比......

2025-09-29

图6-22 触头斥开时间计算流程图图6-22为计算触头斥开时间的迭代流程图。以6.4.1节中的CB2断路器产品为研究对象,在预期短路电流有效值为10kA条件下进行开断实验。这是因为CB2的触头预压力为4.4N,而当电流为2800A和2900A时,电动斥力分别等于4.3N和4.7N。一般来说,断路器瞬时脱扣器的动作电流为额定电流的12倍。对CB2来说,预压力的设计值可以通过下式得到:2×4.4/28252=1.59N。......

2025-09-29

实验中触头预压力FK保持为25.1N。表6-5为两组实验和仿真的详细结果数据。图6-21为峰值电流为11.3kA时的电流和电动斥力实验波形。表6-5 实验和仿真结果比较在仿真中,表征触头接触情况的参数ξ取值为0.45。而电流峰值为9.0和11.3kA时,对应的触头压力分别为35.4和55.9N。根据式(6-1),可得导电斑点的半径分别为0.158和0.199mm。因此,引入导电桥模型,采用有限元静态分析的方法计算电动斥力是合理的,也是有效的。......

2025-09-29

图6-13 平行进线U型静导电杆的电流回路2.计算结果分析触头电动斥力、吹弧磁场是影响断路器开断性能的两个重要指标。下面对两种结构触头闭合时电动斥力、触头打开且电弧燃烧时的吹弧磁场进行对比分析。......

2025-09-29

比较CB3和CB1的计算结果,将静导电杆的形状从水平U型改为平板型,电动斥力有所减小,说明水平U型通过改变电流的方向,有利于加强触头区域的磁场及相应的电动斥力,这一点也和图6-20的结果相一致。对CB1和CB2来说,FH分别为40.33N和38.45N,同表6-4的结果相比,有一定的差别,这主要是由于导电回路产生的磁场对动触头上电动斥力的影响引起的。表6-4 5个模型在10kA电流时的电动斥力计算结果......

2025-09-29

了解了上述触头参数的定义和作用后,就可以利用ADAMS软件对这三个参数进行测量。在AD- AMS软件中,不需要移去静触头,只要移去动静触头之间的“接触”约束——CONTACT_1,就可以测量触头超程。在ADAMS软件中触头开距实际上就是动触头处于闭合位置和打开位置时两个位置之间的距离。图2-13 触头开距测量曲线......

2025-09-29

相关推荐